相機發明及西方對東方國度嚮往,促使他們到中國拍攝及寫下記錄,為後世提供更多晚清中國的資料。

自從相機的發明,以及西方人士對東方國度那種神秘的嚮往,都促使他們帶同攝影器材來到中國拍攝以及寫下記錄,為後世對了解及研究晚清時期中國模樣,多了一些富有價值的資料。除了早前介紹過的約翰·湯姆森(1837年-1921年)以及另一名英國攝影師Thomas Child之外,還有傳教士威廉·班尼斯特的收藏,他擁有的照片,不少都能反映晚清時期社會生活實況。

有甚麼驅使你烈日當空之下,大汗淋漓去做買賣呀?係愛,還是責任? (網上圖片)

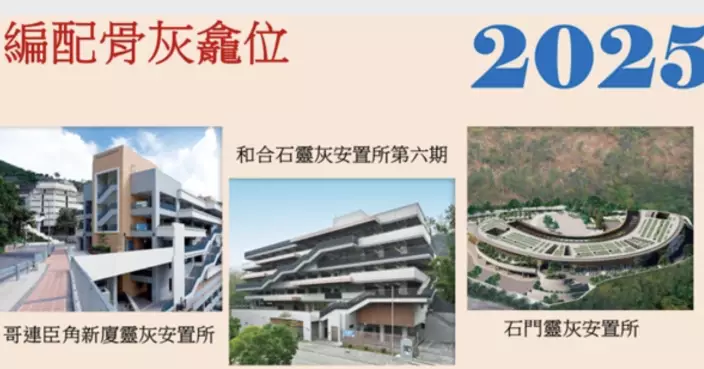

這次選出的十張相片,來自《班尼斯特家族的收藏》(Banister Family Collection),這收藏的主人本為晚清時期來華的傳教士威廉·班尼斯特(William Banister) (1855-1928),他曾於1908年至1923年,來到香港任副主教,其後,這套收藏轉到了他的女婿,香港輔政司史美 (Norman Lockhart Smith) 手上。

史美 (網上圖片)

《班尼斯特家族的收藏》,共有7 套,共658張照片,記錄了由1890年代至1920年代的影像,包含個人家庭照、親友照、風景、社會面貌等內容。選出來的十張相,將晚清百姓貧窮落後的生活反映出來。

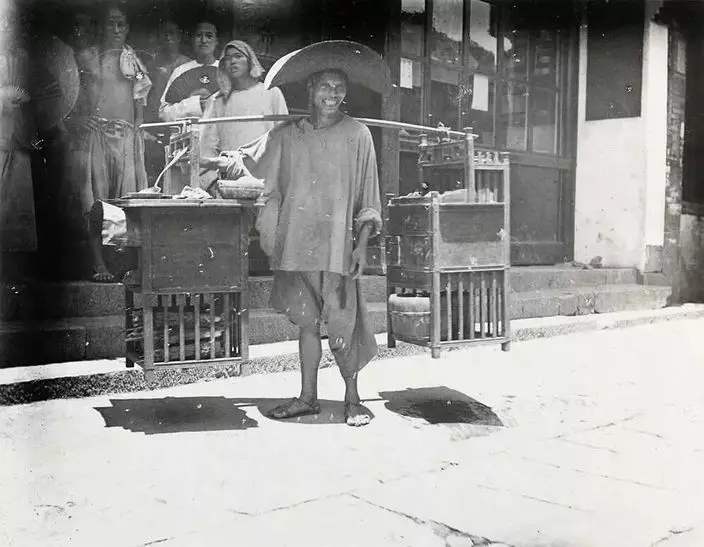

應是因為痳瘋而被截肢的殘疾人 (網上圖片)

以上圖片中的殘疾人士,他可能因為麻風病失去雙足。這個草棚大概就是他的家。事實上,清朝有套救荒濟貧的制度,但到了末年,社會經濟衰敗,保障制度功能越來越薄弱。

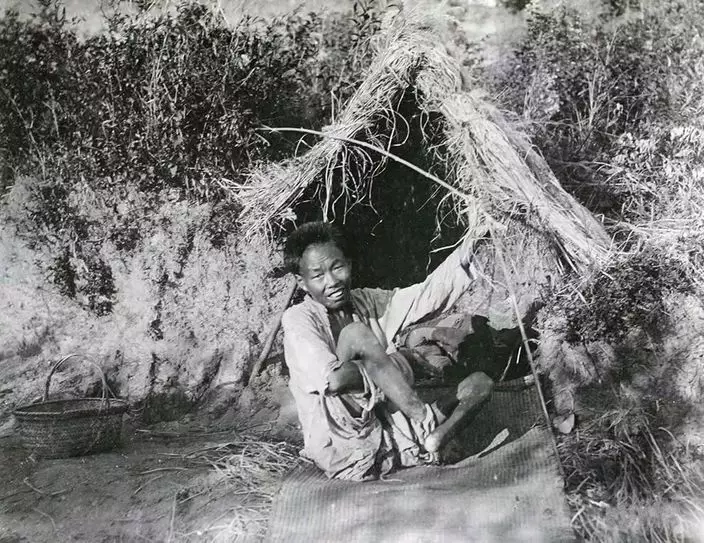

土法緩解病痛中 (網上圖片)

有些收入不高的草根,為了盡量減少開支,有點小病都不會去請大夫,以土法或民間偏方緩解病痛,究竟實際作用有多大?很難說。清末一名西方社會學家到訪時,也看到一些人,有病都不去看醫生,扛著扛著就好了,他也大感奇怪。草根一般都是大病才去求醫。

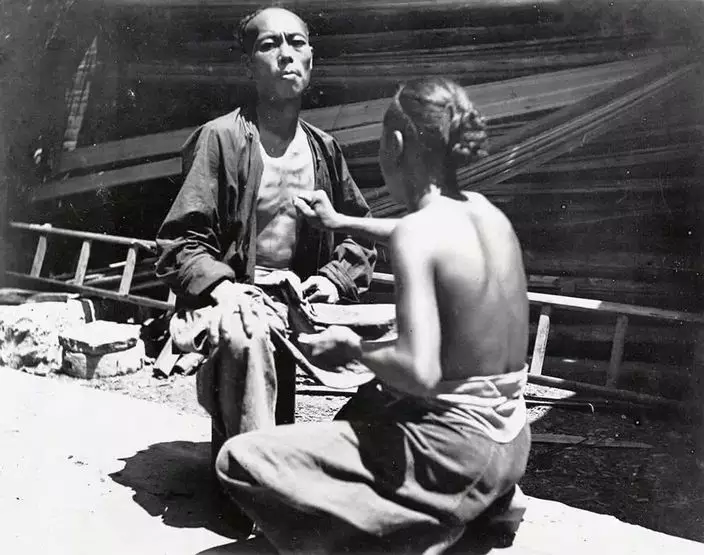

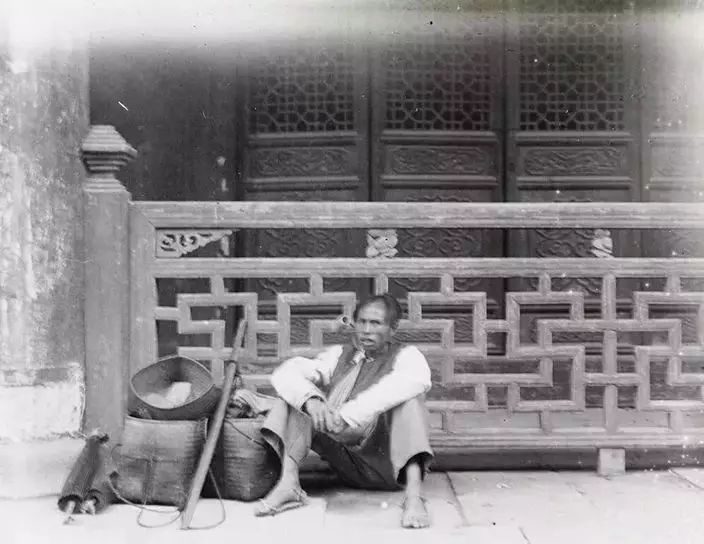

網上圖片

以上一名是正在休息的街頭藝人,據了解,他前面的布袋裝著一隻猴子。街頭藝人通常通街通巷走,表演耍猴、吞劍、胸口碎大石等「絕活」,從觀眾那裡討幾個錢。從古代一直到晚清,娛樂方式有限,街頭表演也調劑了生活。

網上圖片

路邊的土地廟,敬奉土地公及土地婆。廟門的對聯寫著:「噫敬我二老,好賜你三多。」,「三多」指多福、多壽、多男子。裡面還有一副歌頌土地公、土地婆的對聯:「公公一方公道,婆婆好片婆心」。

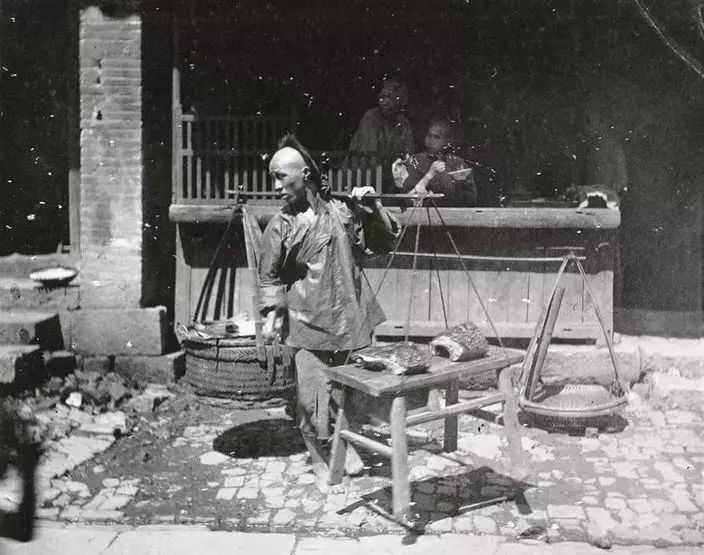

賣肉販 (網上圖片)

晚清在科技、經濟、社會生活等方面正在近代化,但變化主要集中城市以及城市中上階層,廣大的農村地區、城市的貧民階層,傳統的風俗習慣、生活方式依然得到保持。

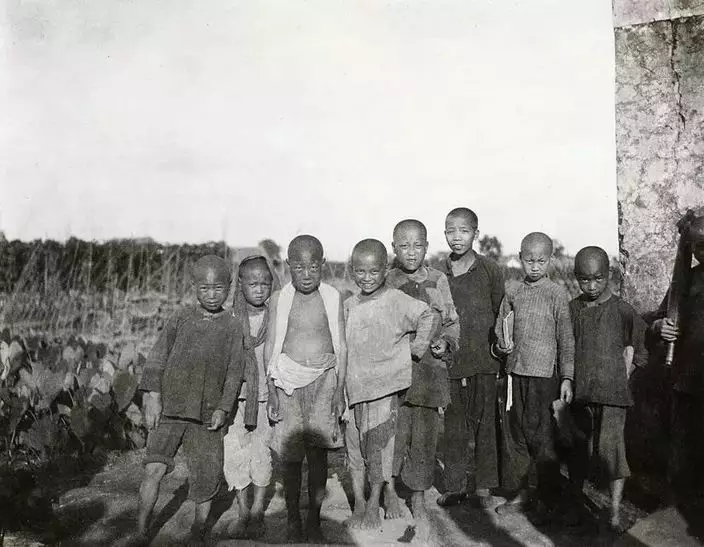

鄉村兒童 (網上圖片)

在古代,兒童的教育以家庭承擔為主。1905年科舉制度廢除後,官府設置了一套有蒙養院、小學、中學的教育體系,但是學校數量太少,且主要集中在大城市。所以,晚清民國時期農村的識字率一直很低。

烈日下的挑夫 (網上圖片)

較為富有人家的葬禮 (網上圖片)

在「洋務運動」及「求強求富」的口號下,晚清出現了兵工廠、造船廠、繅絲廠等近代化工業,但經濟主流依然是自給自足的自然經濟。絕大多數少地、失地的農民,並沒有轉化成產業工人,他們只能在城市做像挑夫這樣的苦工,或者做些小買賣。

烈日下的搬運工人 (網上圖片)

清政府為保障農民生活做了一些努力,比如禁鴉片煙禍、修水利、發展經濟作物等,主要目的還是盡量避免飢寒,未能從根本上提高農民的生活質量。