舅舅在古代也被稱為舅父,是指母親的兄弟,在漢族傳統中地位舉足輕重。中國民間有很多種說法,例如「天上雷公、地下舅公」或「天上老鷹大,地上舅公大」,地位和權威可見一斑。那為什麼在中國傳統社會中,舅舅地位最高?就要從母系氏族社會說起。

網上圖片

原始社會,人類社會存在兩種親屬制度,一種是以母系親屬為世系繼承制度;另外一種就是以父系親屬為世系繼承制度。母系氏族時期的親屬制度,是以母系親屬為世系繼承的,而父系氏族公社時期的親屬制度則是以父系親屬為世系繼承。父系制度一直延續到古代社會,甚至在近代社會的早期階段依然延續。

網上圖片

在母系氏族社會公社時期,人們的姓氏、財產都是繼承於母系,擁有一個共同的母系祖先。當一個社會的姓氏和財產都繼承於母系的時候,舅舅的地位就相當於父親,因為他是一個人最親的男性親屬。在中國古代社會,舅舅的地位如此之崇高,實際上就是母系氏族社會遺留下來的傳統。中國古代社會即使強調父權,但由於母系氏族社會遺下來的傳統,舅舅往往是母親家族的父權代表,一旦有事務涉及到母親和外甥,舅舅擁有重要的話語權,例如在中國一些地方,外甥婚宴時,舅舅需要坐在上位;母親是否要改嫁,也必須徵得舅舅的同意。而現時,閩粵地區客家人中,外甥滿月時要由大舅主持宴席,在席位上,舅舅也必須要坐在「最大」的位置。

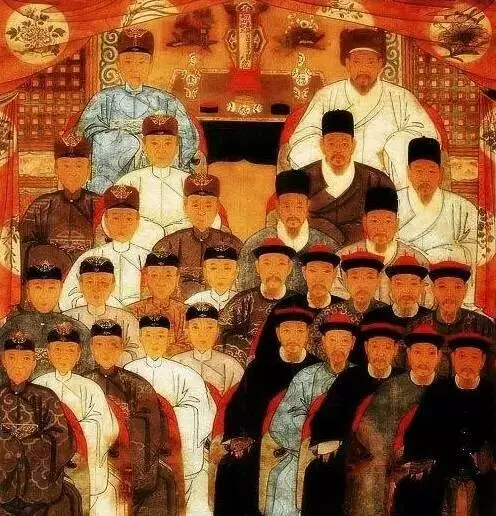

清代《姑蘇繁華圖》局部,描繪婚禮情況 (網上圖片)

中文裡的「親戚」,實際上是兩個概念:「親言族內,戚言族外」,「親」指的是父系親屬,而「戚」指的是母系親屬。由於中國古代社會的姓氏繼承於父系親屬,那麼自然地,族內親屬就是指與自己同姓的父系親屬,而族外親屬指的就是與自己不同姓的母系親屬。

所謂的族內親屬,按遠近關係分別是:父親、伯父、叔父、兄弟、從兄弟等等,族內親屬為同宗,財產繼承與家族權力都是在族內運轉,而不會跑到母系親屬那一邊。所以,族內親屬之間往往會涉及到財產繼承與家族權鬥,這時,對自己構成最大威脅的就是伯父和叔父。

影視中的漢代百官上朝情景 (網上圖片)

正因如此,中國古代的皇室雖怕外戚干政,但更怕宗室奪權。比如周文王伯父是泰伯和仲雍,古公亶父欲立三子季歷為王,於是泰伯和仲雍只好主動讓位並來到吳地,斷髮紋身。泰伯後來成為吳國的第一任國君,仲雍則為第二任國君,這就是中國歷史上著名的「泰伯奔吳」的歷史典故。又如漢武帝登基前,對皇位構成最大威脅的就是他的叔叔梁孝王劉武,所以劉武一旦來到朝中,漢王朝勢必會發生爭奪皇位的權鬥。《漢書》載:「武帝初即位,蚡以舅封為武安侯,弟勝為周陽侯。 」漢武帝重用田蚡,原因就是他是舅父,就算即使干政得要去到爭奪皇位,最終成功改朝換代也要更多的條件,可謂困難重重。

百官上朝 (網上圖片)

中國古代社會,千千萬萬的小家庭同樣也面臨這個問題,在財產繼承與家族權鬥方面,伯父、叔父總會與侄子發生一些摩擦。所以,侄子與伯父、叔父的關係不怎麼好,而外甥與舅舅的關係卻非常要好,因為,族外親戚與自己不同姓,難以爭奪家族財產與家族權力。