形容不計貧賤的友誼,比喻交朋友不計較貧富和身份,不妨考慮用成語「杵臼之交」。出自南朝•宋•范曄《後漢書•吳祐傳》:「時公孫穆東遊太學,無糧,乃變服客傭,為祐憑舂。祐與語,大驚,遂共定交於杵臼之間。」

東漢時期,有一位讀書人公孫穆,字文義,膠東人,家境貧寒,為人好學,住在山中苦讀。他自幼就鑽研《韓詩》《春秋左氏傳》等,學問精深,但他不願出仕,在東萊山一帶過着隱居生活,潛心求學。他讀書讀到一定階段,很想再求深造,到遊當時最高學府太學進修。

不過,想進太學讀書,需要很多錢,公孫穆家裏很窮,拿不出這筆巨大費用,正在焦急,忽然聽有人説:有一個富户吳祐,正想招僱一大批舂米工人。公孫穆一想,不如去做工賺點錢,將來再進太學也不遲。他便裝成工人模樣,前往應徵,掙點工錢來作遊學的路費。

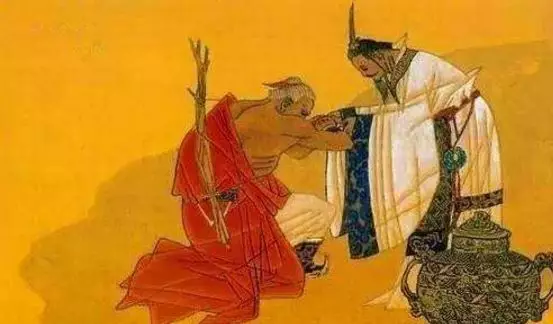

這家主人叫吳祐,二十歲父親去世,家境也是困難的,還給人家放過豬。後來舉孝廉,當過長史、齊相、河間相,是個有學問、有正義感的官員。一天,吳祐巡視舂米的工地,見到這個工人,不像是做工的樣子,舉止斯文,問起原因,才知原來是一個飽學之士,和他相談起來,更是覺得公孫穆學問淵博,見解高妙,又驚又喜,兩人就在舂米房裏、杵臼之間交上了朋友。吳祐對公孫穆這種苦學精神,十分佩服,便慷慨地資助他人太學深造。

杵臼可將固體物質研磨成較細的粉末,常用於食物調理。(網上圖片)

公沙穆入太學後,學問更上一層樓,名聲也越來越大,終於被推舉做官。史稱公沙穆在任期間,治績優異,深為弘農百姓所敬佩。漢桓帝永壽元年(155年),豫西一帶連降暴雨,洪水為害。由於公沙穆通曉氣象水文之學,預先安排百姓到高地躲避,結果成功避過洪水,被百姓尊若神明。

在封建社會森嚴的等級觀念約束下,一個達官貴人能夠與一個窮苦的讀書人交朋友,實在是難能可貴、世所罕見,所以被人們頌為佳話,廣為流傳。成語「杵臼之交」告訴人們,交朋友不應以貧富貴賤為標準,而更應看重一個人的才識和品行。