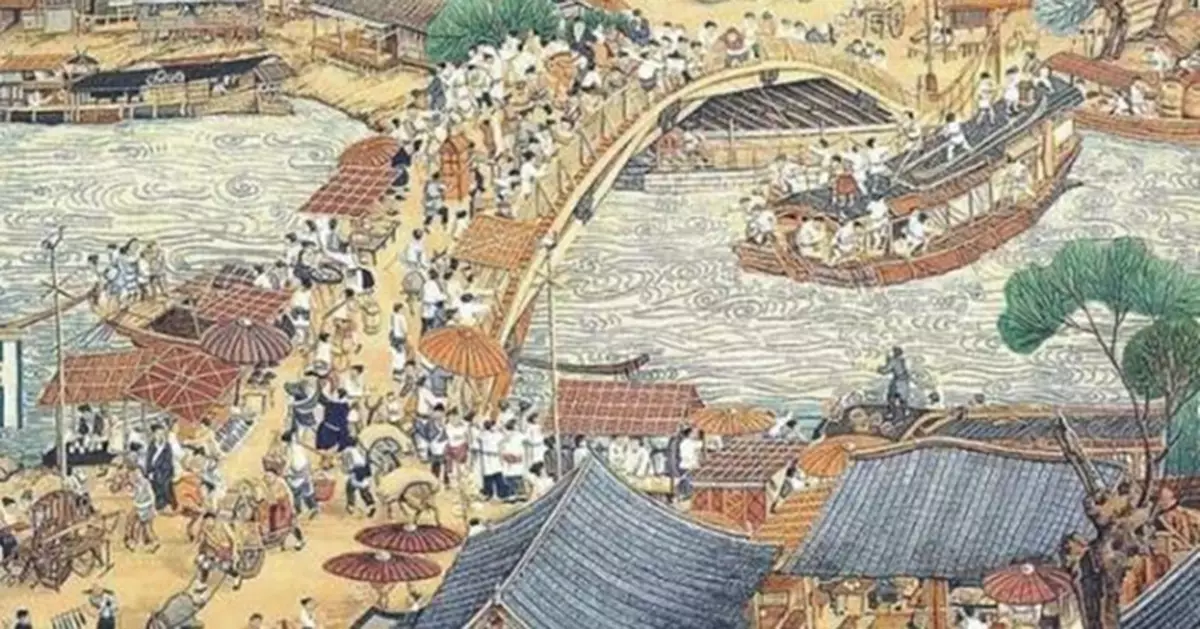

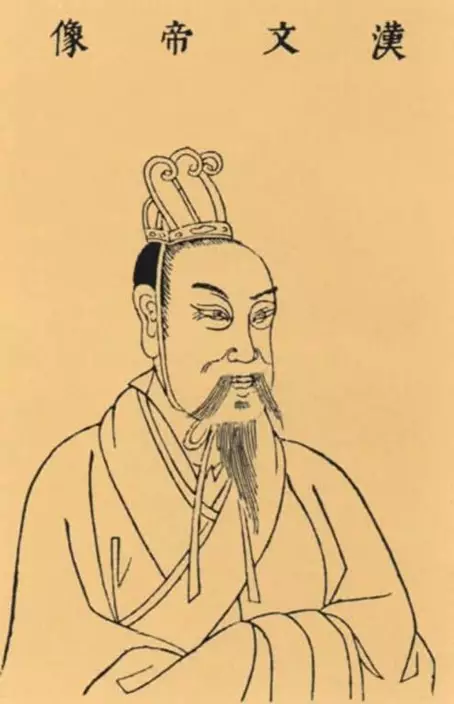

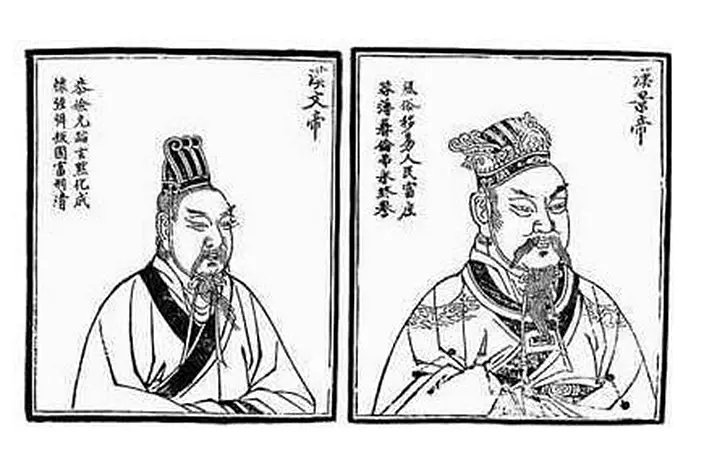

「文景之治」是指漢朝文帝劉恒和景帝劉啟統治時期的治國時代。在漢朝建立之前,中國社會長期處於秦朝殘暴統治和楚漢相爭的動盪局面中,導致社會經濟衰退,百姓生活困苦。漢朝建立後,漢高祖劉邦、惠帝劉盈和呂后劉嬰積極發展農業,恢復社會生產力,穩定社會秩序,加強皇權,為國家的安定和發展奠定了堅實基礎。

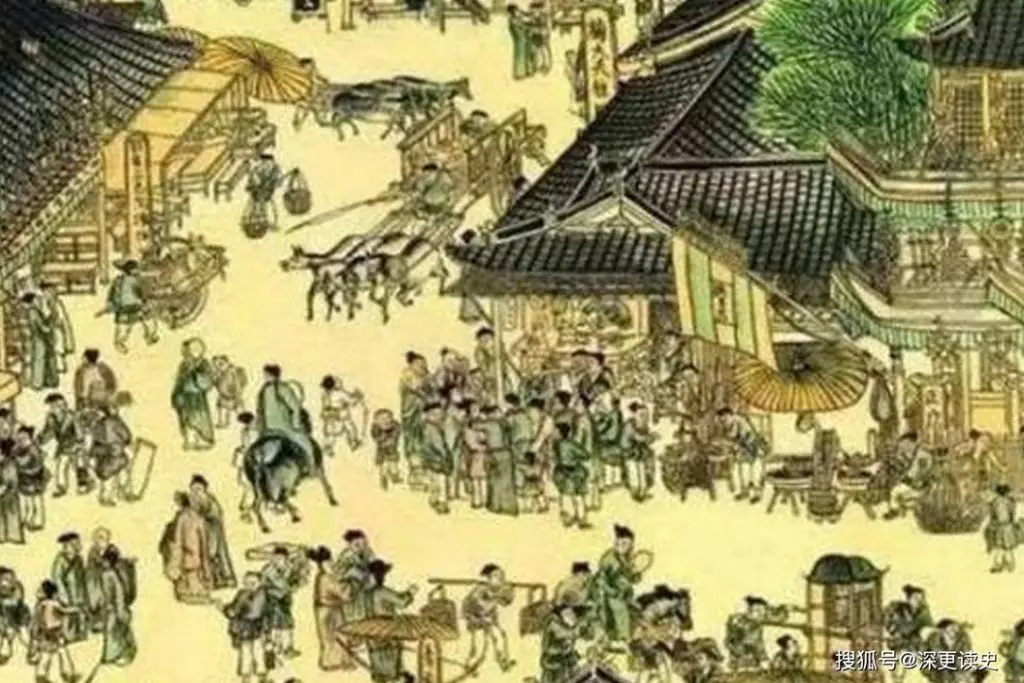

網上圖片

在文帝時期,全國的田地稅從十五稅一逐漸下降到三十稅一,最終完全免除了田租。文帝主張與鄰國和平相處,不輕易發動戰爭,為百姓創造了安逸穩定的生活環境。文帝崇尚節儉,並以身作則。他在執政期間很少置辦新衣物,出行時的車馬也不使用華美的裝飾品。宮中的生活用具仍是漢高祖時留下的,被褥和垂簾都採用樸素的圖案,沒有繡花。景帝甚至要求嬪妃們在後宮養蠶種菜,減輕農民負擔。他禁止郡國貢獻奇珍異寶,限制官員的奢華生活,不允許搜刮百姓的財富。

文帝採納晁錯的建議,重視農業發展,多次要求百姓參與農業生產。他下令將全國百姓按勞動力的高低分級,給予不同的獎勵,並開放一部分由國家掌管的山林河澤,按一定比例分配給各戶,鼓勵並激發百姓的積極性,從而促進了農業和副業的發展,推動了社會生活必需品(如鹽、鐵等)的生產。晁錯還提議將內地一部分人口遷移到邊境城鎮,分配田地和房屋給他們。這樣不僅開發了邊疆地區,提升了整體社會發展水平,還減輕了國家對邊境地區的支援,一舉兩得。文帝還對部分律法進行改革,減少了殘酷刑罰,使其更加人道化,更貼近百姓生活。這些措施對漢朝的經濟發展起到了極其重要的作用。

網上圖片

漢朝景帝劉啟執政期間,延續了前任文帝的休養生息、輕徭薄賦的治國方針,並在此基礎上提出了一系列新的政策。

景帝多次下令全國推行勸課農桑的措施,要求地方官員制定鼓勵政策,吸引市井百姓從事農業勞動。對於那些生活在貧困落後地區的百姓,景帝同意讓他們遷往土地肥沃的地方,開墾農田,養蠶種樹,如果無法分得土地,還可以向國家租借。景帝嚴令禁止官員僱用勞動力從事非農業勞動,一經禁令頒布,貪官污吏都不敢壓迫市井百姓為其做私事,百姓們當然感激不已,一方面對景帝感激涕零,一方面更加努力勞動。為了保證國家有足夠的儲備糧食,百姓們能夠吃上飽飯,景帝命令任何人不准用穀物釀酒,也不准驛站和官府將糧食當作馬料使用。

在政治方面,景帝主張儘量減少不必要的政務,不影響市井百姓的生活秩序,努力營造一個平靜、和諧的社會。對律法進行了一些修改,約束了過於不合情理的地方,要求官員在裁決時謹慎使用嚴厲的懲罰,不能故意打擊報復,對於有特殊情況的罪犯,可以適當緩和刑罰。

在景帝時期,社會經濟和生產力都達到了一定水平,因此統治者開始發展農業以外的領域,首先是文學教育方面。

網上圖片

當時有一位名叫文翁的人,他來自庐江,年輕時就非常喜歡閱讀,甚至把整本《春秋》都背了下來。當地的郡守得知他的才能卓越,就向朝廷推薦了他。景帝為了考驗文翁,出了一道題目,但文翁對答如流,景帝非常高興,於是封他為蜀郡太守。文翁上任後,創立了郡縣官學,指導官員們學習為官之道,教導他們如何與百姓和睦相處。這個做法迅速在全國各地效仿,成為一股潮流。景帝也非常讚賞文翁的舉措,甚至在漢武帝執政時期,這種辦學模式仍在廣泛推行。

景帝一方面大力提倡發展文教事業,另一方面採取措施打壓貴族和惡勢力。在修建自己的陵園——陽陵時,景帝下令將一部分貴族遷往陽陵邑,這個做法之前漢高祖也曾使用過。通過將貴族成員分隔兩地、阻隔其來往,景帝削弱了貴族勢力,從而不會對皇帝的統治構成威脅。為了防止有人謀害皇帝,景帝還任命了一批官吏,專門對罪大惡極、執迷不悔的犯人採取酷刑,以警示他人。一旦官員和貴族聽聞此事,他們的行為舉止也變得更加收斂。

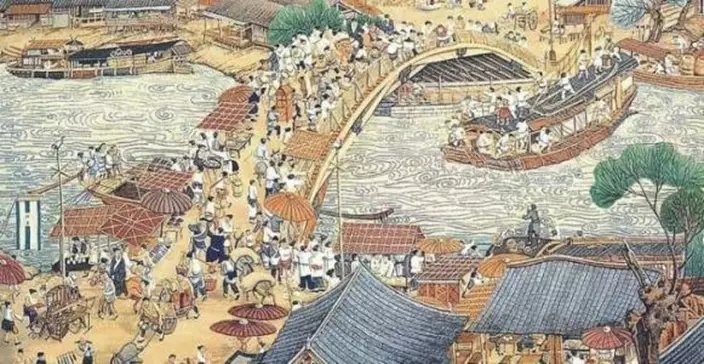

景帝一系列的治國安民政策使得文帝時期的社會經濟和生產力得到了進一步的發展和提高,百姓的生活逐漸改善,國家的實力也日益增強。景帝時期糧食堆滿了糧倉,以至於許多糧食因為吃不完而腐爛;國庫中銅錢無數,長時間閒置未使用,甚至串錢的麻繩都已經朽爛。漢朝的人口從最初的大侯封國不過萬家、小國不超過六百家,增至大侯封國達到四萬戶,小國的數量更是增長了好幾倍,這顯示了人們的生活水平變得更加富足。

網上圖片

在漢文帝和漢景帝執政的41年間,他們均主張休養生息、輕徭薄賦的政策,使得中國迎來了第一個封建盛世——文景之治。文帝和景帝從秦朝滅亡的教訓中吸取經驗,對百姓、尤其是農民的政策放寬了很多,以鞏固政權的目標。文景之治之所以能夠成功,是因為當時的統治者順應歷史發展,採取了一系列符合國家和社會情況的政策,促進了國家政治和社會經濟的發展。通常人們衡量一個國家是否強大,並不僅看富人擁有多少財富,而更看重底層百姓的生活水平是否富足。

在文景之治中,統治者對諸侯國的政策相對寬鬆,這為日後諸侯國的叛亂埋下了隱患。然而,糧食和金錢的充足為漢武帝時期的國力強盛、民生富裕打下了基礎,也為日後對匈奴的征伐提供了豐富的物質資源。