南討也就是南征,是1925年10月到1926年2月國民革命軍討伐佔據廣東西南地區的軍閥鄧本殷的作戰。當時的廣東西南地區,主要是指今天的陽江、茂名、湛江和廣西東部部分地區及海南島,海南島當時又叫瓊崖。國民革命軍攻`佔海南島後,廣東全境統一,為之後舉行的北伐掃除了後方障礙,建立了鞏固的後方基地。

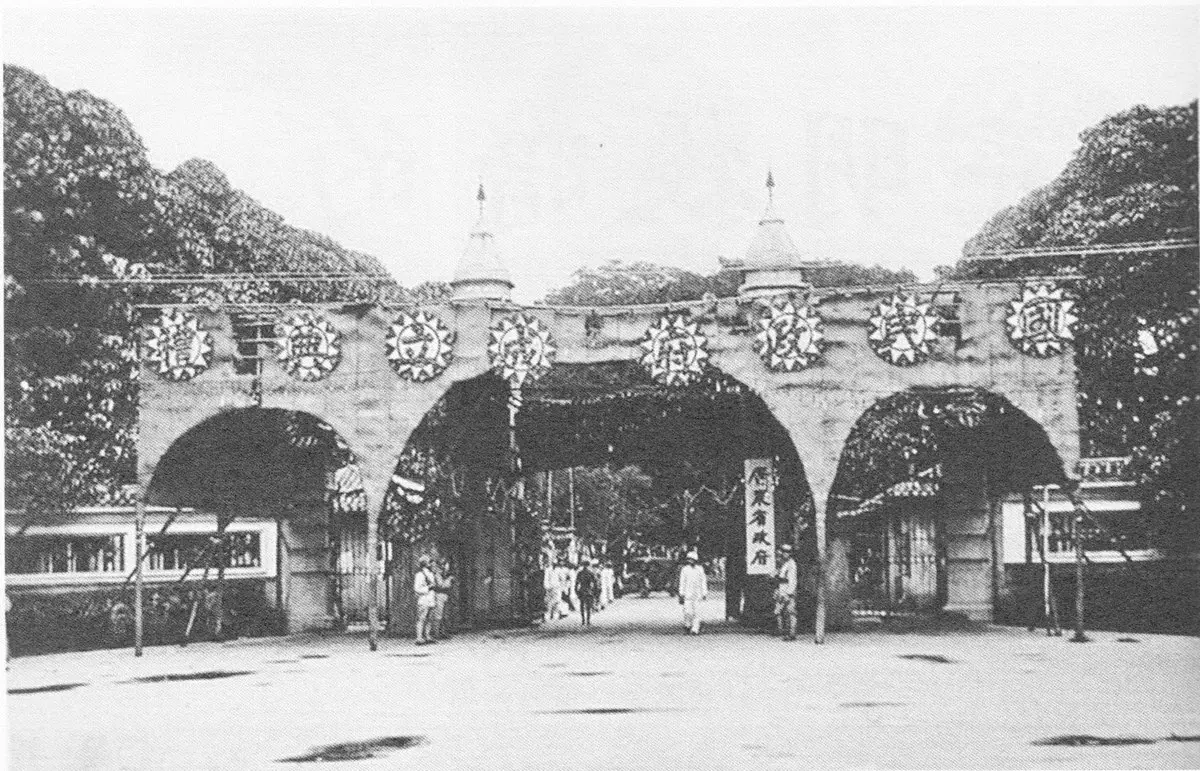

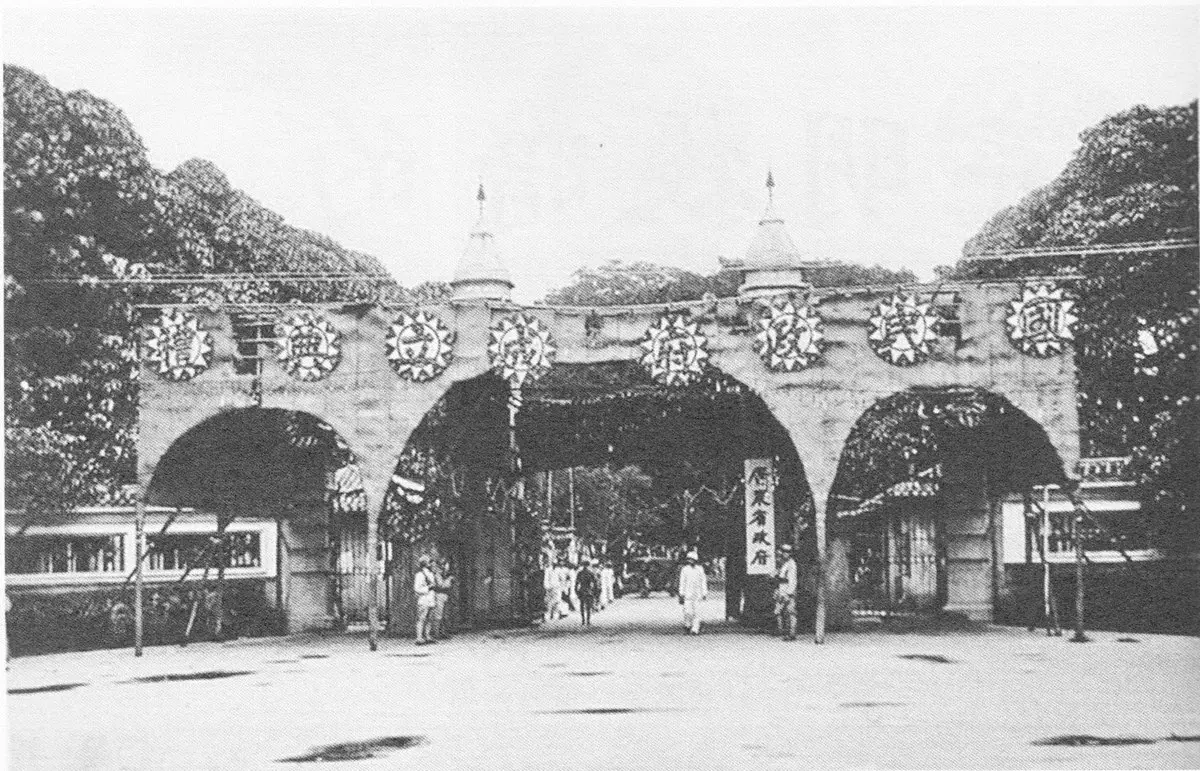

廣州國民政府 (網上圖片)

廣東西南地區對於當時的廣東來說無疑是非常重要的。然而,以鄧本殷為首的軍閥一度盤踞於此,苛政層出不窮,禍害人民。消滅鄧本殷,統一廣東全境,無疑是廣州國民政府非常重要的一項任務。鄧本殷是廣東防城縣人,早年從軍,後加入廣東警衛軍;1922年陳炯明叛變後,鄧本殷選擇追隨陳炯明叛變,被陳炯明命令駐守瓊崖。當時的廣州國民政府一直沒有出師南征,鄧本殷不斷發展壯大,並尋找靠山,與段祺瑞把持的北京臨時政府沆瀣一氣。

點擊看圖輯

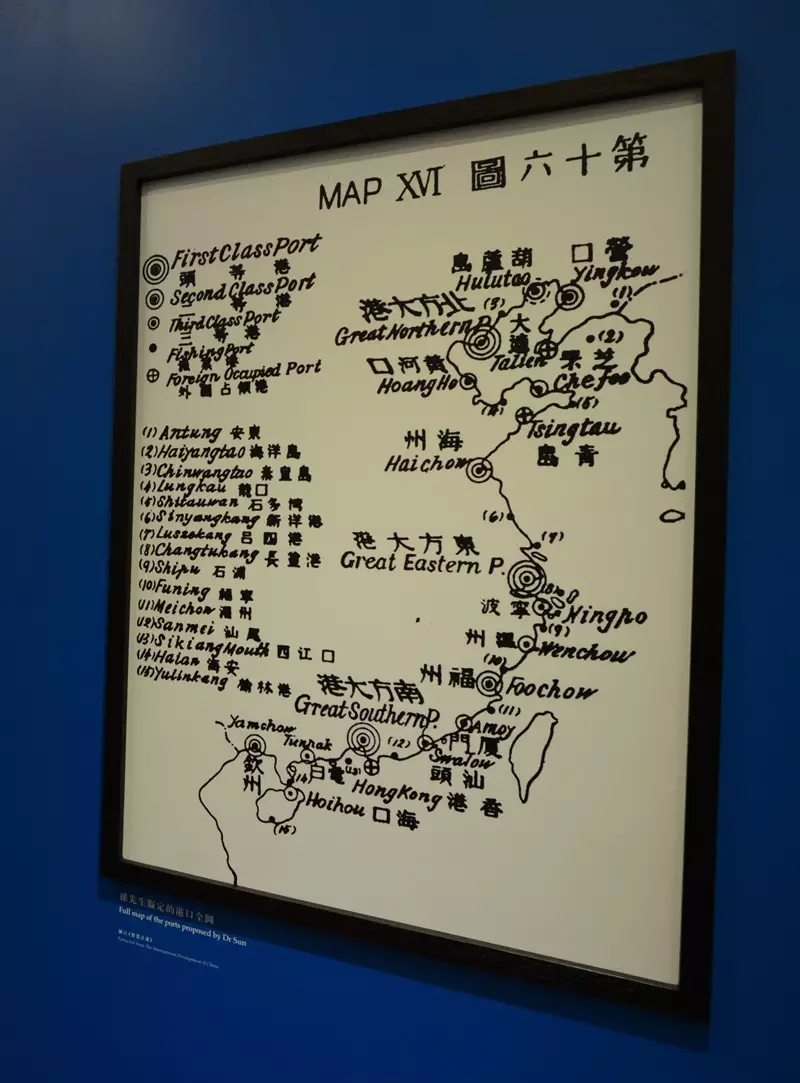

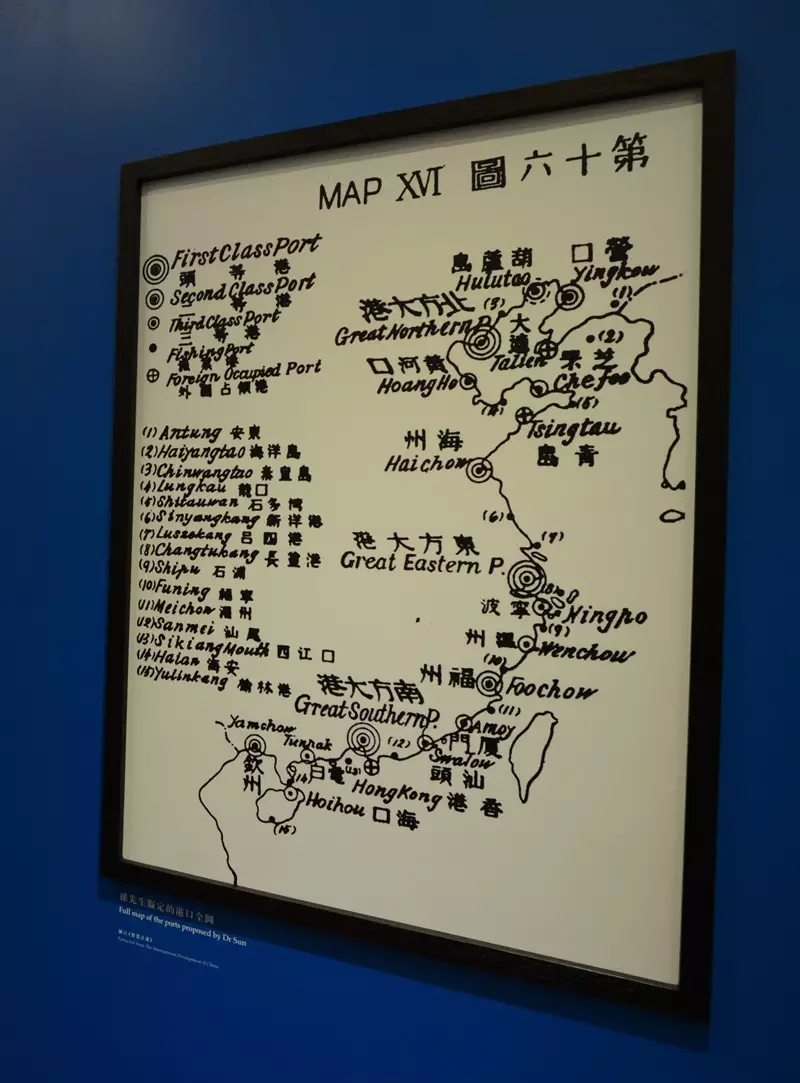

孫中山的計劃中的港口全圖,包括最南方的海南省三亞市之榆林港。(資料圖片)

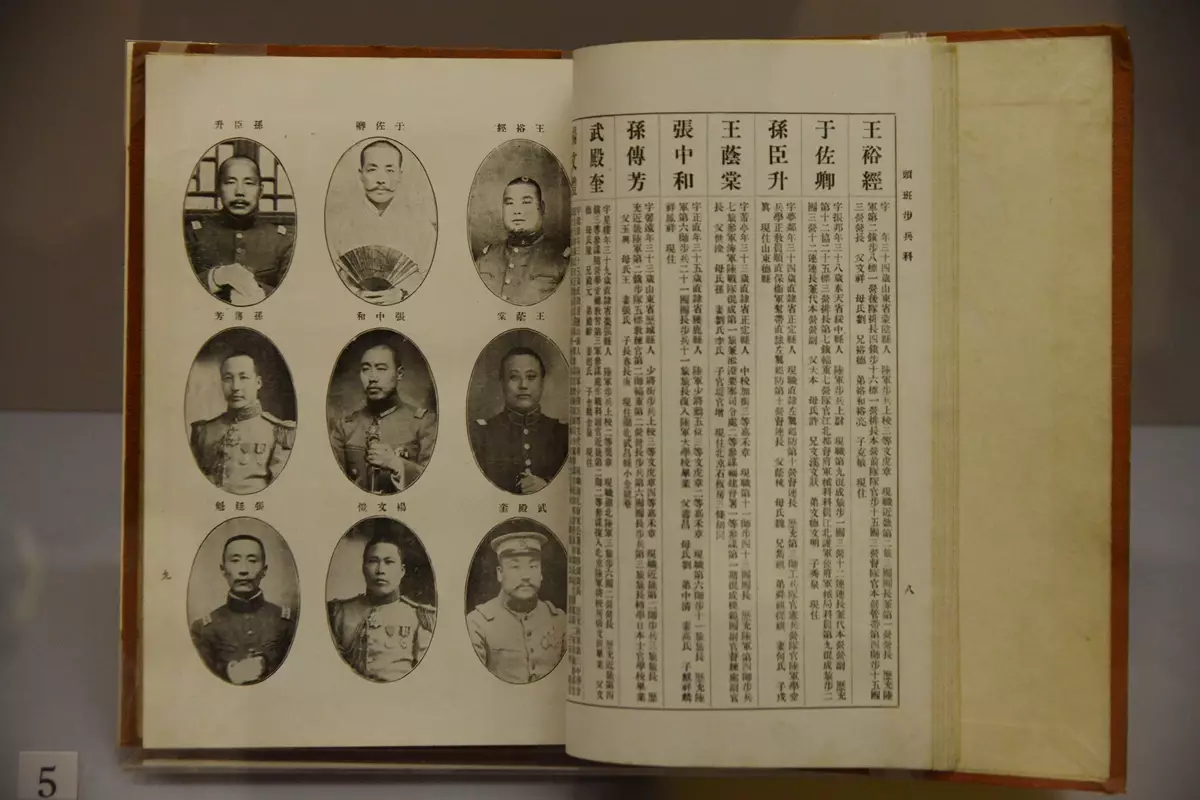

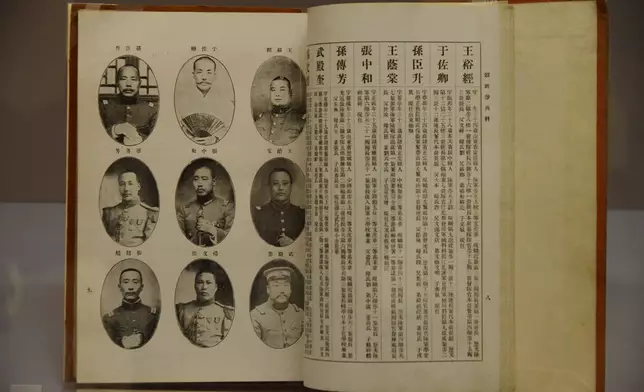

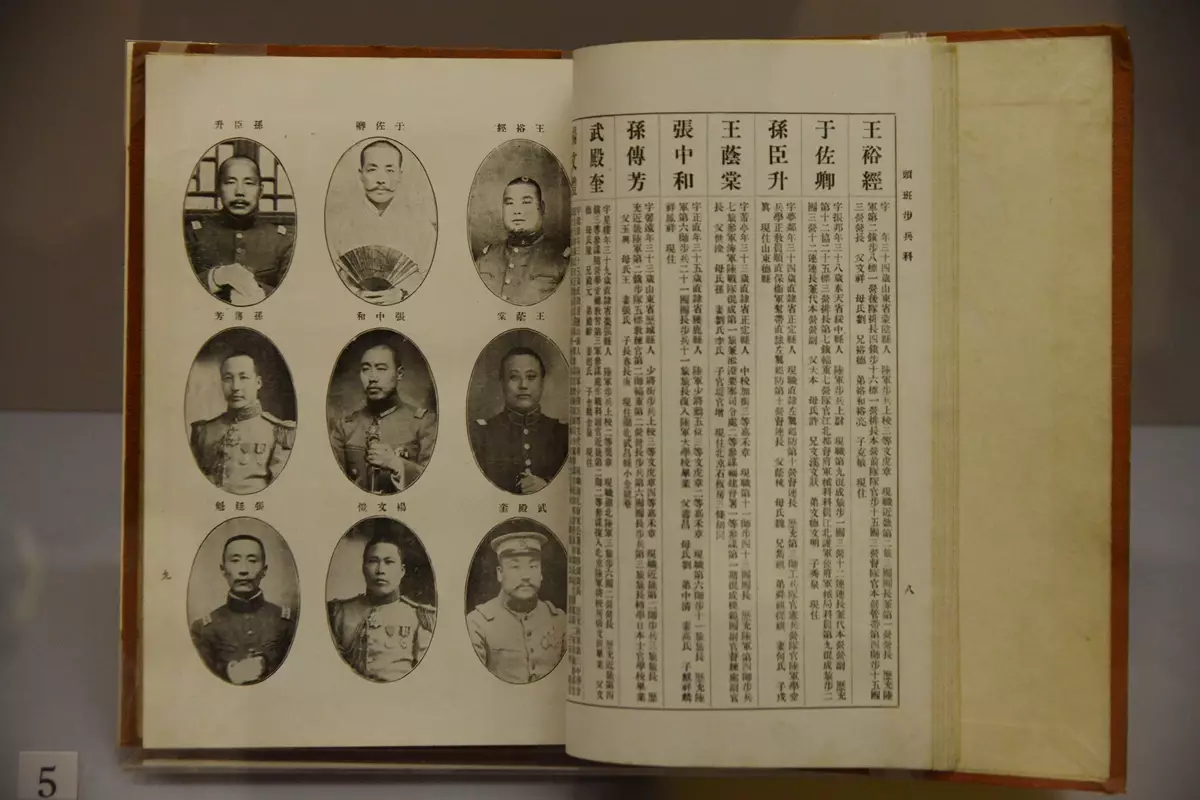

黃埔軍校頭班步兵科關於北洋軍閥之介紹書藉,為稍後的北伐作戰作準備。(資料圖片)

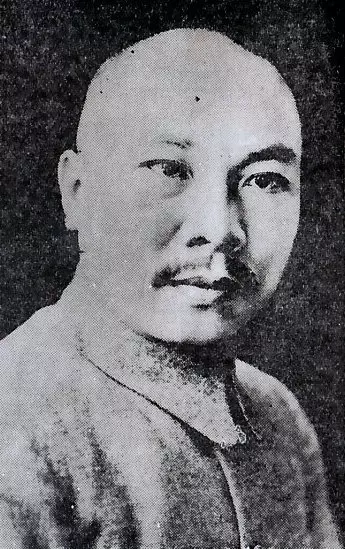

軍閥鄧本殷 (網上圖片)

中國共產黨最早發出了南征的呼聲。1925年8月,中共廣東區委發動了大規模的肅清內奸、統一廣東的示威請願活動。針對各地軍閥與帝國主義相勾結、破壞罷工、反對工農運動的形勢,省港罷工委員會於8月11日發表《請願書》,說鄧本殷、陳炯明「在國為賊,在民為害」,請求從速消滅他們。

由黃埔軍校頒發之卒業證書 (資料圖片)

1925年10月,廣州國民政府出師進行第二次東征,原定計劃是「肅清東江,後掃平南路」,但主力均在東征部隊,故改變計畫,第十師主力從肇慶移駐江門,力圖確保「四邑」安全。1925年10月22日,鄧本殷向其部屬下達《本軍對省方作戰綱要》,兵分兩路進軍,一路向羅定進發。24日,該路軍攻陷了羅定,逼近江門,一路由蘇廷有率領進攻江門的用兵要塞——單水口。駐守單水口的是第十師第二十八團,南征的序幕在單水口正式拉開。在桂軍、湘軍和滇軍協助下,國民革命軍擊退鄧本殷的進攻,單水口防禦戰取得勝利,使國民政府擺脫了被動的局面。此後,南征軍各部開始由防禦階段轉向進攻階段。

孫中山的計劃中的港口全圖,包括最南方的海南省三亞市之榆林港。(資料圖片)

加快南征進程,廣州國民政府從北江戰場調軍南下,委任國民革命軍第三軍軍長朱培德為南征軍總指揮,朱克靖為總指揮部政治部主任。總指揮部統領四路大軍,第一路軍,由開平向恩平、陽江進攻;第二路軍由開平向恩平、陽春進攻;第三路軍由肇慶向新興進攻;第四路軍由廣西向廉江、化州進攻。右側支隊,由雲浮向羅定進攻。首先肅清陽江,然後攻佔高州、雷州。

第三軍軍長朱培德 (網上圖片)

在南征軍成功佔領陽江和羅定後,鄧本殷親自坐鎮高州防守,但當聽聞南征軍精兵四面來攻時,他以巡城當幌子拋下部屬,倉皇從水東乘船逃回雷州。鄧本殷此舉大大影響部隊的士氣,軍隊無心戀戰,投誠和潰逃的人特別多。因南征逐步進入廣西地帶,廣州國民政府委員為了協調兩廣軍隊作戰,17日,派出曾為李宗仁、黃紹竑統一廣西做出貢獻的第四軍軍長李濟深率部南征。同時,南征軍克復高州和化縣。

黃埔軍校畢業紀念軍刀等物品 (資料圖片)

鄧本殷從高州出逃後,企圖負隅頑抗,保住雷州和瓊崖,並留部屬在雷州防守,他本人則直接逃回瓊崖,並向段祺瑞求救。段祺瑞派了幾艘軍艦前來支援。可想而知,鄧本殷自己都跑掉了,他的部下也不會真心為他打仗,防守雷州的敵人於12月25日棄城而逃,革命軍隨即進佔雷州。

1926年1月上旬,隨著東征的完全勝利,廣州國民政府軍事委員會命令李濟深負責指揮所部準備渡海作戰。擔任渡海攻瓊的主力部隊是張發奎部、陳濟棠部、王鴻饒部共兩萬餘人。1月17日,南征軍兵分三路正式渡海攻瓊。三路軍隊協同作戰,把鄧本殷的部隊打得七零八落,很快打到鄧本殷的老巢瓊城,鄧本殷見前方防線節節敗退,知道大勢已去,恐慌至極,花20萬元雇來商船「司馬懿」號,在22日淩晨和幾個心腹化裝乘坐該船,逃往廣州灣(今湛江,當時為法國租界)。這個時候,段祺瑞的幾條軍艦來到,見到鄧本殷都跑了,就立馬掉頭回去了。22日同日,革命軍進佔瓊城和海口。隨後,鄧本殷在海南各地的殘部絕大部分向南征軍繳械投降。至1926年2月底,海南島上的鄧本殷殘部已基本肅清。至此,盤踞廣東南路數年之久的鄧本殷軍閥集團徹底覆滅。4月1日,李濟深發表通電,宣佈取消廣東南路總指揮部,南討鄧本殷的軍事行動取得完全的勝利。

黃埔軍校頭班步兵科關於北洋軍閥之介紹書藉,為稍後的北伐作戰作準備。(資料圖片)

南討成功後,廣州國民政府控制廣東全境。廣東革命根據地的統一,是進行北伐、統一全國的根基。

文章文字版權由廣東人民出版社許可

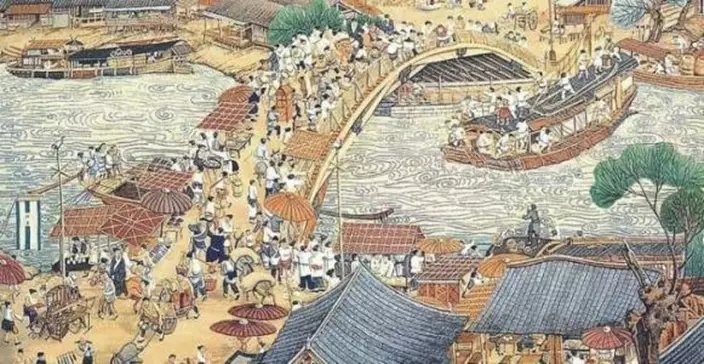

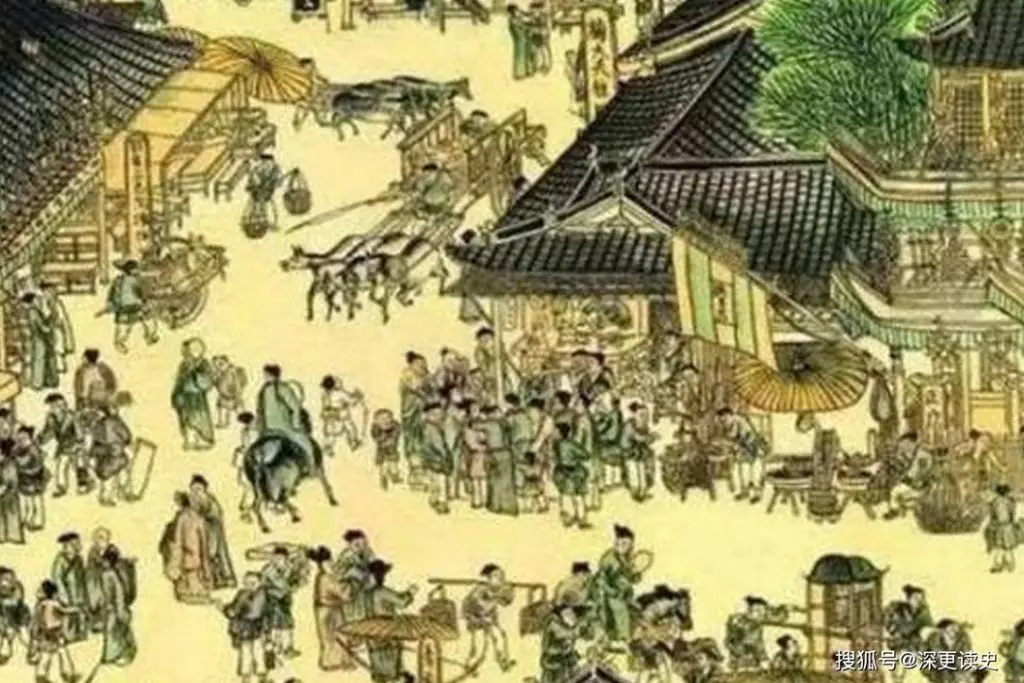

「文景之治」是指漢朝文帝劉恒和景帝劉啟統治時期的治國時代。在漢朝建立之前,中國社會長期處於秦朝殘暴統治和楚漢相爭的動盪局面中,導致社會經濟衰退,百姓生活困苦。漢朝建立後,漢高祖劉邦、惠帝劉盈和呂后劉嬰積極發展農業,恢復社會生產力,穩定社會秩序,加強皇權,為國家的安定和發展奠定了堅實基礎。

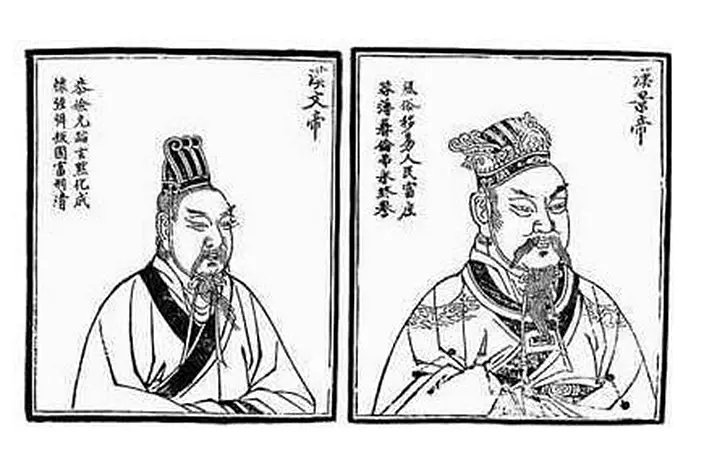

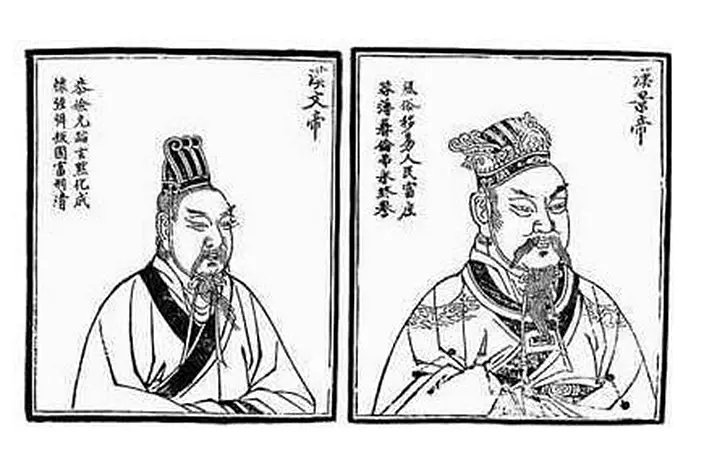

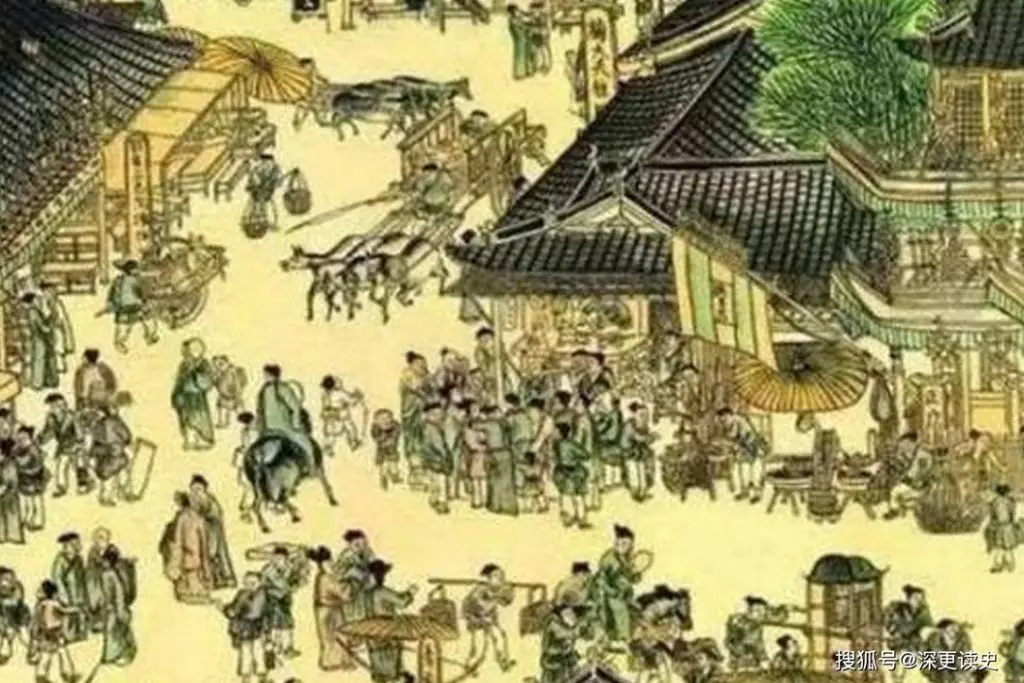

網上圖片

在文帝時期,全國的田地稅從十五稅一逐漸下降到三十稅一,最終完全免除了田租。文帝主張與鄰國和平相處,不輕易發動戰爭,為百姓創造了安逸穩定的生活環境。文帝崇尚節儉,並以身作則。他在執政期間很少置辦新衣物,出行時的車馬也不使用華美的裝飾品。宮中的生活用具仍是漢高祖時留下的,被褥和垂簾都採用樸素的圖案,沒有繡花。景帝甚至要求嬪妃們在後宮養蠶種菜,減輕農民負擔。他禁止郡國貢獻奇珍異寶,限制官員的奢華生活,不允許搜刮百姓的財富。

文帝採納晁錯的建議,重視農業發展,多次要求百姓參與農業生產。他下令將全國百姓按勞動力的高低分級,給予不同的獎勵,並開放一部分由國家掌管的山林河澤,按一定比例分配給各戶,鼓勵並激發百姓的積極性,從而促進了農業和副業的發展,推動了社會生活必需品(如鹽、鐵等)的生產。晁錯還提議將內地一部分人口遷移到邊境城鎮,分配田地和房屋給他們。這樣不僅開發了邊疆地區,提升了整體社會發展水平,還減輕了國家對邊境地區的支援,一舉兩得。文帝還對部分律法進行改革,減少了殘酷刑罰,使其更加人道化,更貼近百姓生活。這些措施對漢朝的經濟發展起到了極其重要的作用。

網上圖片

漢朝景帝劉啟執政期間,延續了前任文帝的休養生息、輕徭薄賦的治國方針,並在此基礎上提出了一系列新的政策。

景帝多次下令全國推行勸課農桑的措施,要求地方官員制定鼓勵政策,吸引市井百姓從事農業勞動。對於那些生活在貧困落後地區的百姓,景帝同意讓他們遷往土地肥沃的地方,開墾農田,養蠶種樹,如果無法分得土地,還可以向國家租借。景帝嚴令禁止官員僱用勞動力從事非農業勞動,一經禁令頒布,貪官污吏都不敢壓迫市井百姓為其做私事,百姓們當然感激不已,一方面對景帝感激涕零,一方面更加努力勞動。為了保證國家有足夠的儲備糧食,百姓們能夠吃上飽飯,景帝命令任何人不准用穀物釀酒,也不准驛站和官府將糧食當作馬料使用。

在政治方面,景帝主張儘量減少不必要的政務,不影響市井百姓的生活秩序,努力營造一個平靜、和諧的社會。對律法進行了一些修改,約束了過於不合情理的地方,要求官員在裁決時謹慎使用嚴厲的懲罰,不能故意打擊報復,對於有特殊情況的罪犯,可以適當緩和刑罰。

在景帝時期,社會經濟和生產力都達到了一定水平,因此統治者開始發展農業以外的領域,首先是文學教育方面。

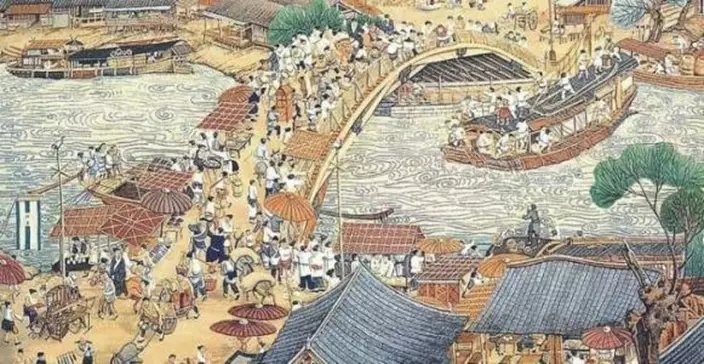

網上圖片

當時有一位名叫文翁的人,他來自庐江,年輕時就非常喜歡閱讀,甚至把整本《春秋》都背了下來。當地的郡守得知他的才能卓越,就向朝廷推薦了他。景帝為了考驗文翁,出了一道題目,但文翁對答如流,景帝非常高興,於是封他為蜀郡太守。文翁上任後,創立了郡縣官學,指導官員們學習為官之道,教導他們如何與百姓和睦相處。這個做法迅速在全國各地效仿,成為一股潮流。景帝也非常讚賞文翁的舉措,甚至在漢武帝執政時期,這種辦學模式仍在廣泛推行。

景帝一方面大力提倡發展文教事業,另一方面採取措施打壓貴族和惡勢力。在修建自己的陵園——陽陵時,景帝下令將一部分貴族遷往陽陵邑,這個做法之前漢高祖也曾使用過。通過將貴族成員分隔兩地、阻隔其來往,景帝削弱了貴族勢力,從而不會對皇帝的統治構成威脅。為了防止有人謀害皇帝,景帝還任命了一批官吏,專門對罪大惡極、執迷不悔的犯人採取酷刑,以警示他人。一旦官員和貴族聽聞此事,他們的行為舉止也變得更加收斂。

景帝一系列的治國安民政策使得文帝時期的社會經濟和生產力得到了進一步的發展和提高,百姓的生活逐漸改善,國家的實力也日益增強。景帝時期糧食堆滿了糧倉,以至於許多糧食因為吃不完而腐爛;國庫中銅錢無數,長時間閒置未使用,甚至串錢的麻繩都已經朽爛。漢朝的人口從最初的大侯封國不過萬家、小國不超過六百家,增至大侯封國達到四萬戶,小國的數量更是增長了好幾倍,這顯示了人們的生活水平變得更加富足。

網上圖片

在漢文帝和漢景帝執政的41年間,他們均主張休養生息、輕徭薄賦的政策,使得中國迎來了第一個封建盛世——文景之治。文帝和景帝從秦朝滅亡的教訓中吸取經驗,對百姓、尤其是農民的政策放寬了很多,以鞏固政權的目標。文景之治之所以能夠成功,是因為當時的統治者順應歷史發展,採取了一系列符合國家和社會情況的政策,促進了國家政治和社會經濟的發展。通常人們衡量一個國家是否強大,並不僅看富人擁有多少財富,而更看重底層百姓的生活水平是否富足。

在文景之治中,統治者對諸侯國的政策相對寬鬆,這為日後諸侯國的叛亂埋下了隱患。然而,糧食和金錢的充足為漢武帝時期的國力強盛、民生富裕打下了基礎,也為日後對匈奴的征伐提供了豐富的物質資源。