香港在中國古史有相關的記載,第六屆「中國歷史校際精英問答比賽」必答題,根據《南海志》記述,「媚(音︰眉)川都」即香港哪個地方?這條沒得選擇,即場考起同學。「媚川都」背後是古代香港採珠業的血淚史,為了更好的說明,這次很榮幸得到香港地方志中心《香港志•地名部類及附錄部類》責任編輯蔡兆浚的幫助,提供第一手歷史材料加以說明。

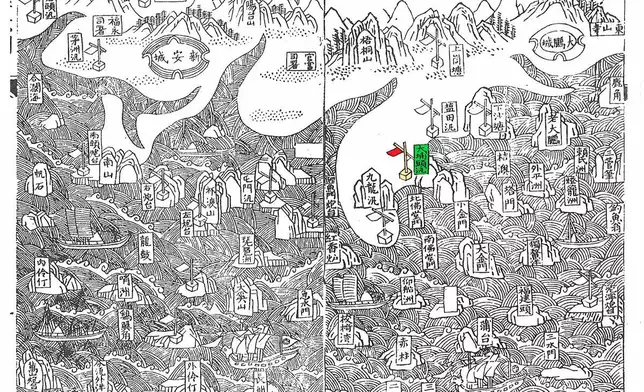

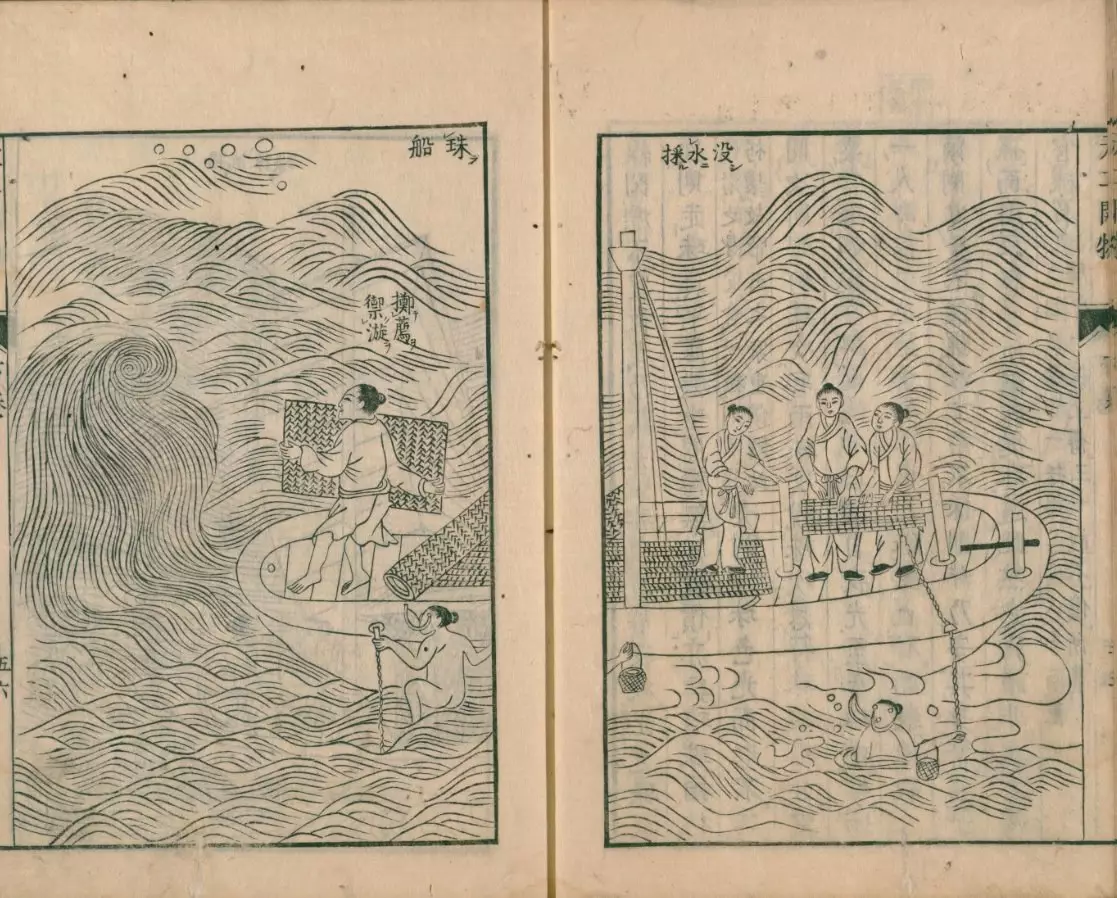

【明】宋應星撰,《天工開物》沒水船。(圖片由蔡兆浚提供)

相信大家應該有聽過「合浦珠還」的故事,但原來古代香港採珠業曾經盛極一時,是不遜於合浦的珍珠產地。香港採珠業始於五代十國南漢時間,至明代中葉前後共六百餘年間。當時的採珠地在大步海(即今吐露港、大嶼山沿海)一帶,由官方設立專門機構管理,並且數次易名。如在五代十國南漢時是「媚川都」、兩宋是廣南市舶司、元代是廣州採金珠子都提舉司、及至明代則是東莞縣和廣州市舶司。

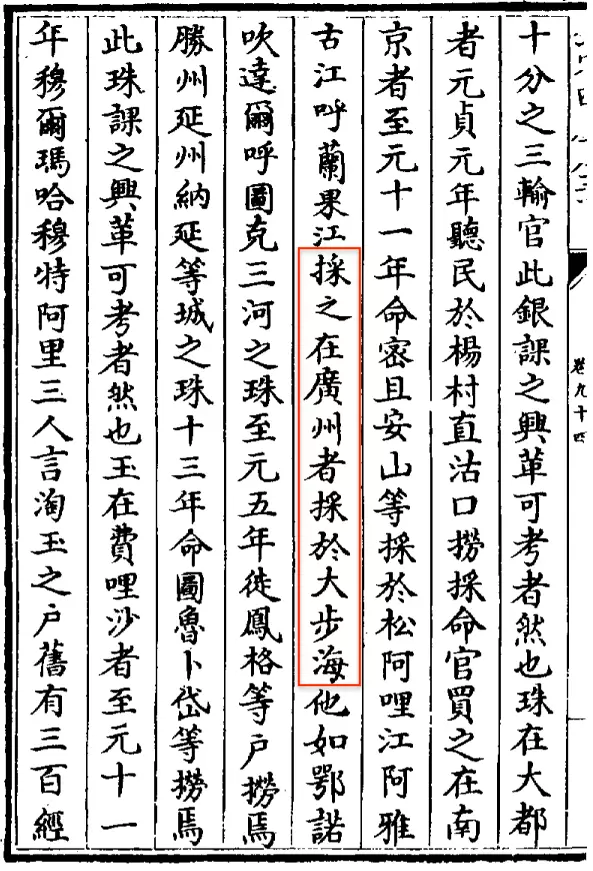

《元史》食貨志•歲課內提到「採之在廣州者採於大步海」。(圖片由蔡兆浚提供)

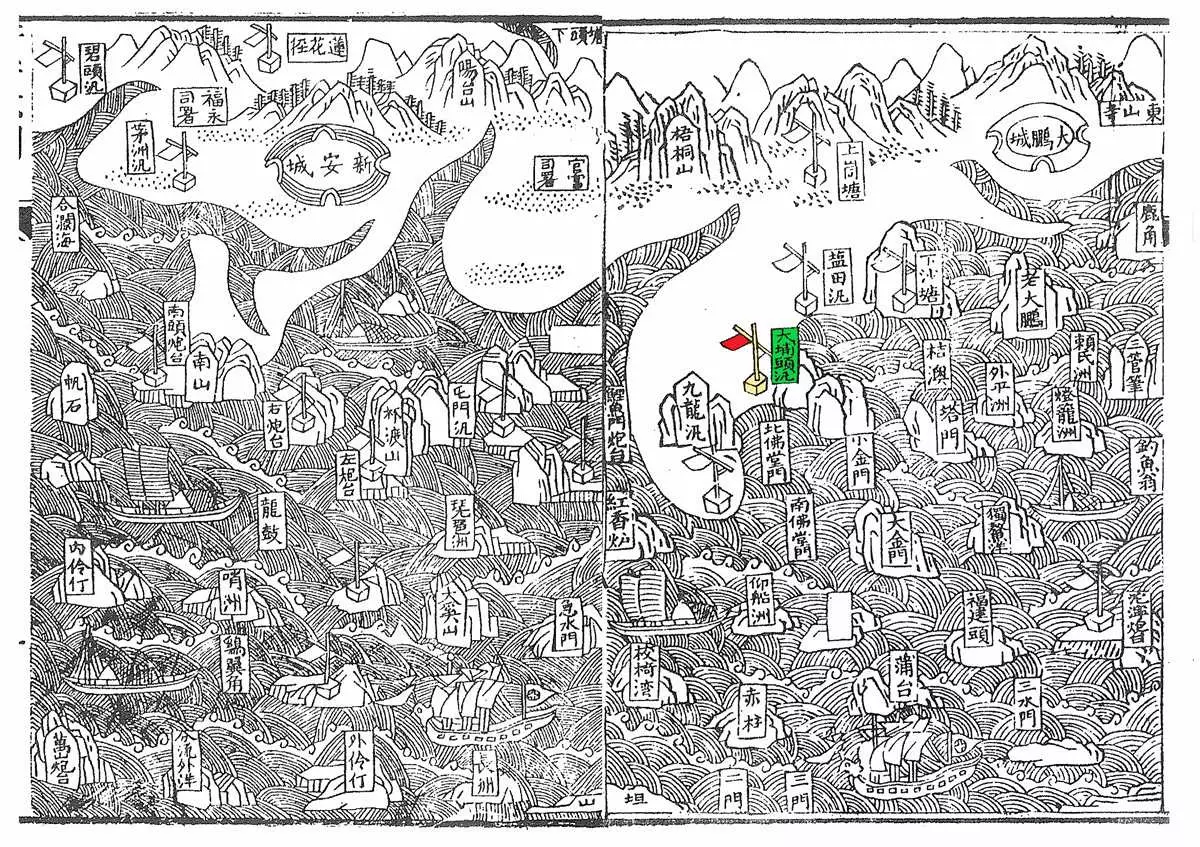

古香港地理劃分有別於今天,「媚川都」的範圍雖主要指今日的吐露港,但卻不限於吐露港,甚至延伸至大嶼山海域一帶。至於我們熟悉的維多利亞港(古稱「中門」),相信並未包括在內,這主要與採珠工作範圍有關。因為維多利亞港一帶水流較急,不適宜珍珠的生長,相反吐露港屬於內港,非常適合珍珠的生長,至於日後環境方面的改變則屬後話。

據《十國春秋》及《南漢紀》記載,南漢後主劉鋹在大寶六年(963年)設立「媚川都」,徵民為兵,據《南漢紀》載「能採珠者二千人」具備相當之規模。不過也有說達「八千人」,見於《澠水燕談錄》,估計實際人數或因時而有所增減,約在二千至八千人左右。

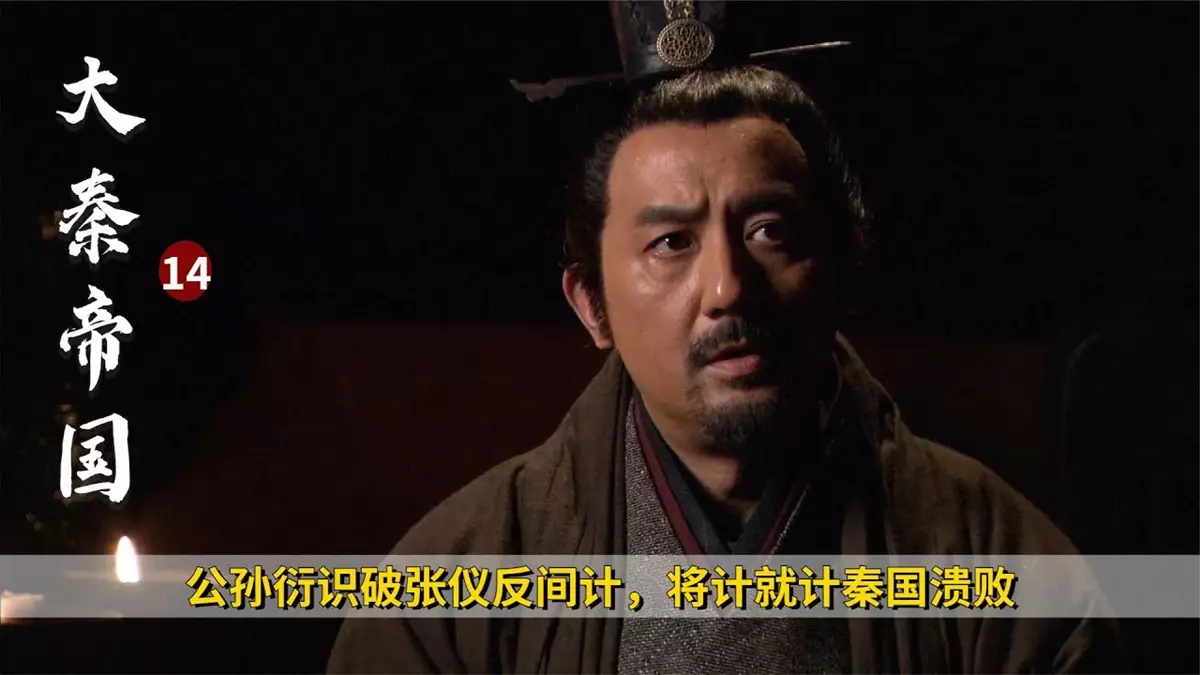

《新安縣志海防圖》,出自嘉慶《新安縣志》輿地略一。顔色標記的是大埔頭。(圖片由蔡兆浚提供)

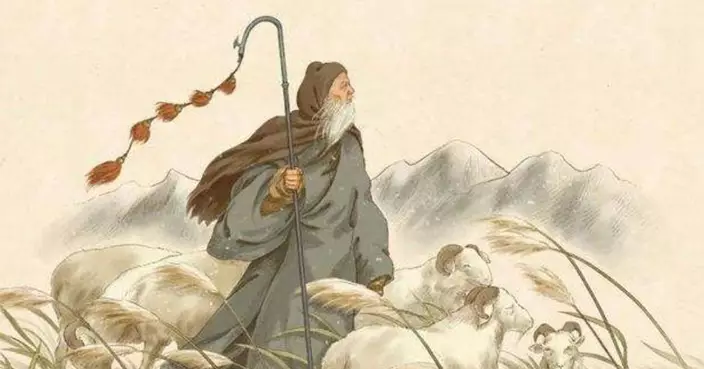

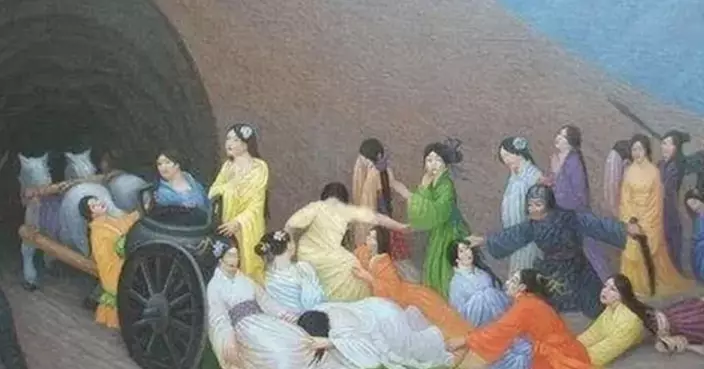

為甚麼名為「媚川都」呢?先說「媚川」,語出西晉陸機《文賦》中「石韞玉而山輝,水懷珠而川媚」,以示大步海盛產珍珠。至於「都」在當時屬於軍事建置單位。「媚川都」以徵召的漁戶、採珠人等土民為兵卒,編入軍事團體編制,以採珠為任務。宋開寶五年(972)滅南漢,廢除「媚川都」,並編其少壯者入「靜江軍」,即證明採珠之民即士卒也。時人採珠「以石縋足,蹲身入海,有至五百尺深者」,致使溺死、被大魚咬死者,不計其數。」

清•金瓶珍珠花樹景(故宮博物院藏)

《宋史》〈劉鋹傳〉記載:後主劉鋹「所居宮殿以珠、玳瑁飾之。」《澠水燕譚錄》亦載:「珠璣充積內府,所居殿宇,梁棟、簾箔率以珠為飾,窮極華麗。」大步海的珍珠滿足了嶺南君王的慾望,卻未為百姓帶來富足,反而招致了巨大的苦難和不幸。因此在宋太祖開寶五年五月初十日(972年6月23日)以採珠禍國害民,令行廢止,並撤除媚川都,以安民心。宋人(方信孺)有詩《媚川都》載:「漭漭愁雲吊媚川,蚌胎光彩夜連天;幽魂水底猶相泣,恨不生逢開寶年。」可惜不久之後,宋廷又恢復採珠。

今日的元洲仔沿岸,可見紅樹林和淺灘衆多,不適宜大船停泊(蔡兆浚拍攝)。

兩宋、元明之間,採珠廢復不定。成書於元大德八年(1304年)的《南海志》卷第七〈寶貝〉〈珠〉記載:「元貞元年(1295年),屯門寨巡檢劉進程、張珪建言:東莞縣地面大步海内生產鴉螺珍珠。又張珪續言:本縣地名後海、龍岐及青螺角、荔枝莊,共二十三處,亦有珠母螺出產。」當中的青螺角、荔枝莊,位於今日吐露港對出的赤門海峽。元廷在延祐四年十二月(1318 年1-2 月)設立廣州採金珠子都提舉司,在大步海持續採珠。《元史》〈食貨志〉 〈歲課〉亦載:「珠……在廣州者,採於大步海。」足見香港地區直至元代仍為重要的珍珠產地。

今日風光綺麗的的吐露港,古稱「大步海」,更曾是與合浦齊名的珍珠產地。從元洲仔方向望吐露港,右邊遠方的山是馬鞍山(蔡兆浚拍攝)。

在過度採捕之下,到了明萬曆三十三年(1605年),因廣東珠池蜃蚌日漸減少,明廷下令停止採珠,亦禁止民間私採。官方的採珠行為至此結束,古代香港的採珠業亦逐漸衰微。到了清代,香港採珠業時斷時續,如在清康熙三十五年 (1695年) 明詔罷採,但清順治、康熙、乾隆曾下詔採珠,惜已所獲無幾,不得不再三放棄。

雖然香港採珠業曾經盛極一時,但後世已很難找到存下來的宋代珍珠文物。此因珍珠作為有機質,保存較難;加上靖康之難及南宋末年兵火,相信南漢時期的珍珠較難流傳至今。再說清代珍珠文物較常見,上及明代已鮮少矣。