我們經常以「一刹那」來形容一個極短的時間,那麼這個時間究竟有多長?我們可以透過佛經記載,來了解及計算「一剎那」及「一瞬間」。

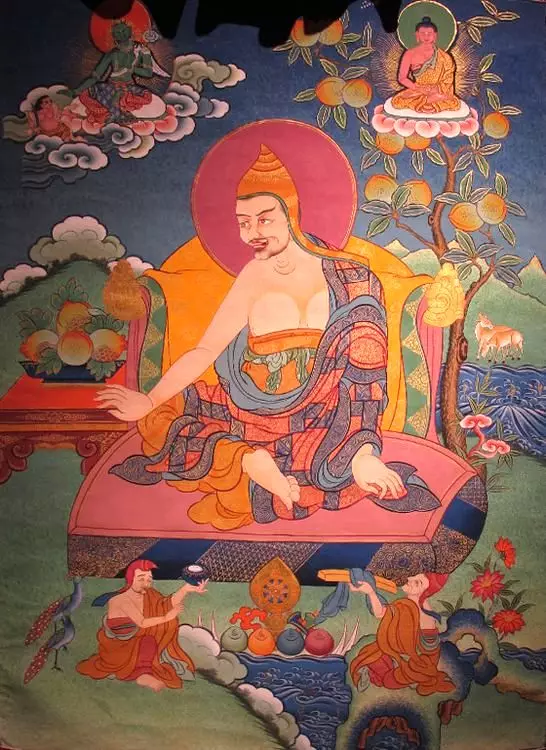

網上圖片

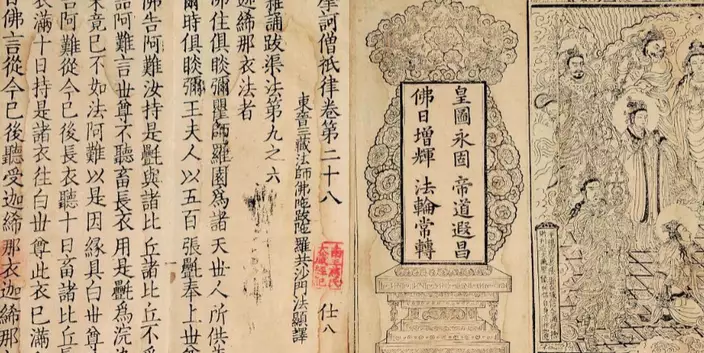

據了解,印度世親所著的佛經《阿毗達磨俱舍論·卷十二》中載,「一彈指」頃有六十五刹那。那麼「一彈指」時間多長?外界有指「彈指」是用手指輕輕一彈的時間。但「彈指」及「刹那」都是印度的梵語,是佛教中計量時間的量詞。東晉時期,和尚法顯到了中天竺求取了一本《摩訶僧祇律》,記載了:「刹那者為一念,二十念為一瞬,二十瞬為一彈指,二十彈指為一羅預,二十羅預為一須臾,一日一夜為三十須臾。」

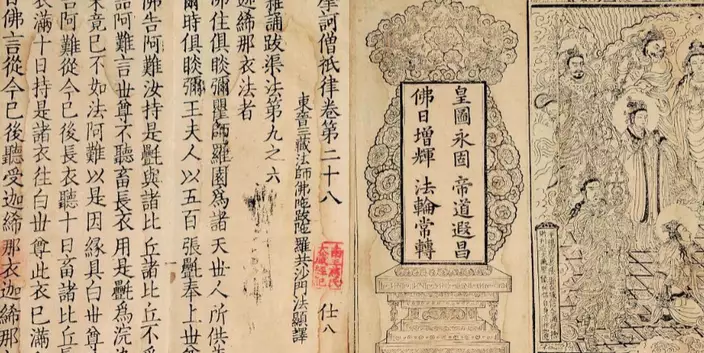

法顯所譯的經典 (網上圖片)

所以,從以上的資料就可以計算出「一剎那」。因為,一天一夜總共24小時,有30個須臾。即是每一個須臾就有48分鐘,再繼續除下去,一個「彈指」就是7.2秒,一「瞬間」為0.36秒。所以得出,「一刹那」就是0.018秒,即是千分之18秒。也能了解,「一瞬間」比「一剎那」時間長得多了。

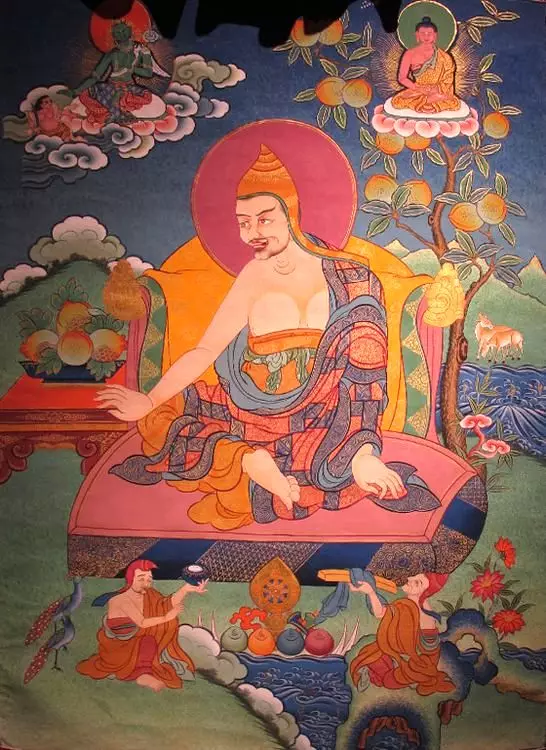

網上圖片

再據佛教《阿毗達磨大毗婆沙論》記載的來計算:「百二十剎那成一怛剎那。六十怛剎那成一臘縛,此有七千二百剎那。三十臘縛成一牟呼栗多,此有二百一十六千剎那。三十牟呼栗多成一晝夜」據載,一日一夜有30牟呼栗多,900臘縛,54,000怛剎那,6,480,000剎那,所以「一剎那」時間為1/75秒,即約為0.013秒,即是千分之13秒。在不同佛教經典中,「一剎那」這個十分短暫的時間長短不一,其實速度大約是相機快門「百分之一秒」。

網上圖片

事實上佛教經典非現代原子科學的著作,況且萬事萬物本來瞬息萬變,不會乖乖靜止不動讓你去測量。所以經典有說法來說明「一剎那」,而且經典當中的準確度偏差可說是甚少,也證明佛陀的討論,並非如外界認為般粗糙,佛教經典的一些說法,也能達到現代原子科學的尺度。

成語「雞犬升天」全稱「一人得道,雞犬升天」,出自漢•王充《論衡•道虛》:「王遂得道,舉家昇天,畜產皆仙,犬吠於天上,雞鳴於雲中。」

劉安 (網上圖片)

傳説劉邦的孫子淮南王劉安對於煉丹修道非常熱衷,總是夢想得道成仙。有一天,有八位老人前來淮南王府前,要求劉安前來接見。門吏看到他們一個個老態龍鍾,於是説道:「你們八位老得連走路都困難,對我們王爺有何用處呢?」

一個老人説:「既然他不歡喜老人,我們就變年輕一些吧!」話剛説完,八個老人居然轉眼間都變成了十四五歲的少年,滿頭黑髮,臉如滿月。門吏看後非常震驚,慌忙奔進堂去報告劉安。劉安聽完,知道來者不是凡人,連忙出門隆重迎接。

自此以後,劉安把他們稱為八公,將他們安排在思仙台中居住,待若上賓。那八公果然有通天的本領,騰雲駕霧,呼風喚雨,點石成金,無所不能。他們得知劉安一心想得道成仙,於是向他傳授丹經,並願意為他煉製仙丹靈藥。

網上圖片

不料就在劉安專心致志等待仙丹煉成,吞服昇天之際,發生了一件事。原來,劉安有個兒子叫劉遷。他平日尤其喜歡舞槍弄棒,自以為劍術超羣。他聽説郎中雷被劍術非凡,非要拉住他和自己比武。雷被無可奈何,不得不奉陪,不曾想利劍無情,誤傷了劉遷。劉遷怒不可遏,由此不歡而散。雷被擔心劉遷對他報復,便向淮南王劉安提出請求,指派他去抗擊匈奴,指望以此避開劉遷。劉安不知道事情的原委,並未答應。雷被更加恐懼,於是來了個先發制人,上書朝廷,控告劉安不允許他去抗擊匈奴。這在當時可是個大罪名,還好劉安是當時皇上漢武帝的堂叔,才只被削除兩個縣的封地而已。

一人得道,雞犬升天示意圖。(網上圖片)

這回,劉安真的對雷被懷恨在心了。雷被心想,與其整日擔驚受怕,倒不如一不做二不休,和人聯名誣告劉安謀反。這回,漢武帝只好派人前去把劉安捉拿歸案。劉安得知此事,很快叫來八公商量對策。八公笑着對劉安説道:「這是王爺功德圓滿,上天要召喚王爺去了。」之後就讓劉安服下早已煉製好的靈丹仙藥。頓時,劉安只感覺身子飄飄忽忽,身輕如燕,跟着八公升天去了。王府庭院內,八公煉丹的藥爐還遺留在那裏,四周地上還散着幾顆靈丹仙藥,雞犬們圍攏着又啄又舔,結果也全部跟着升了天。

淮南王劉安的「一人得道,雞犬升天」僅僅只是神話傳説,真實的情況卻是淮南王劉安因謀反敗露不得已而自殺。但後世以「雞犬升天」比喻一人得勢,跟他有關係的人也由此得到好處,含貶義。