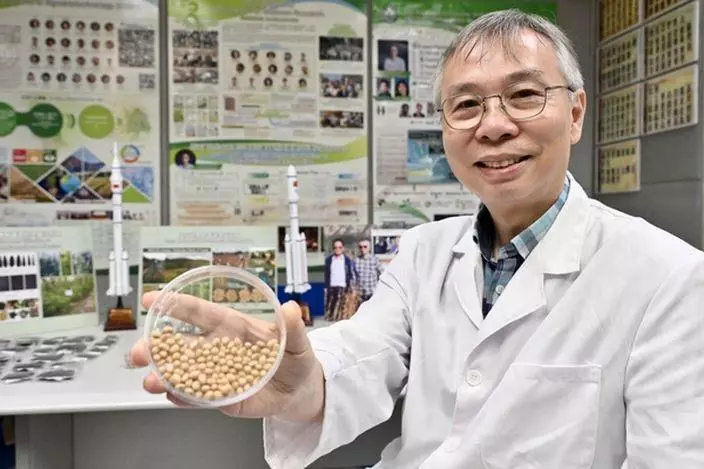

中大生命科學院研究團隊與英國牛津大學的最新研究發現,俗稱「漸凍人症」的肌萎縮性脊髓側索硬化症的新疾病機制。

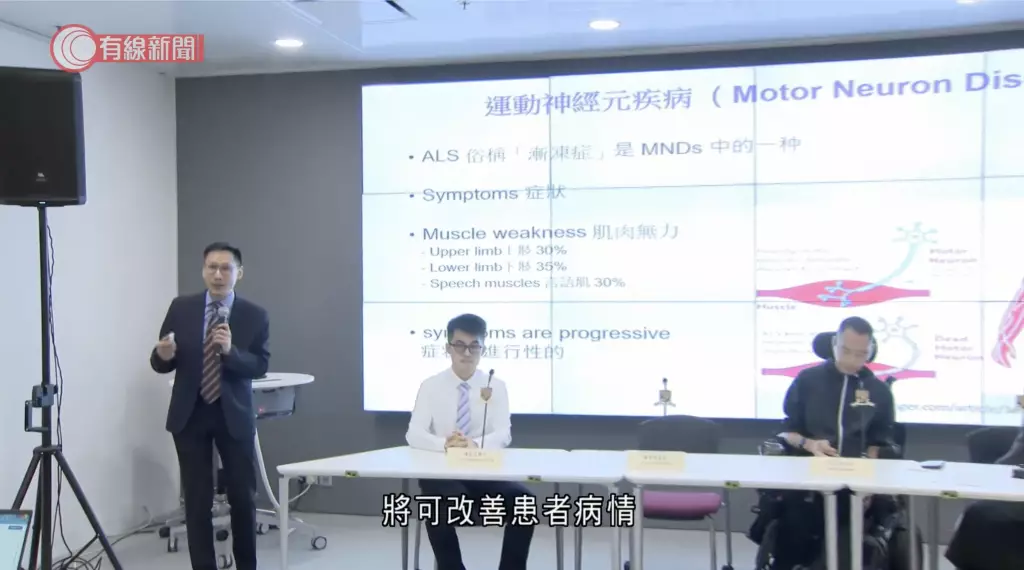

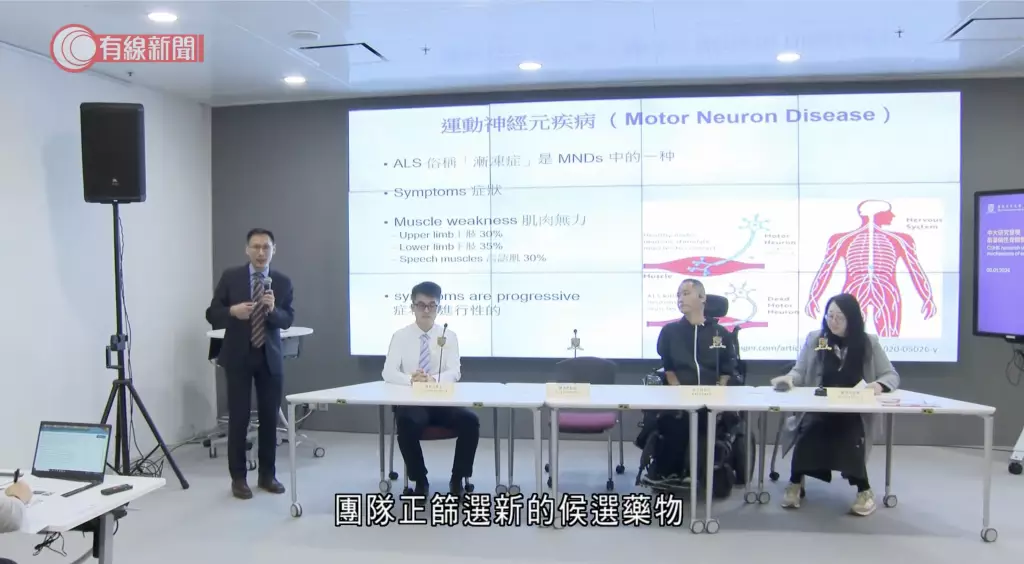

研究發現,患者神經元中一種「轉錄因子」受到干擾,從而激活的信號通路會引致「漸凍人症」。當該信號通路被抑制,患者神經元細胞功能障礙會改善,目前並無有效治療方法治癒患者,學者認為新疾病機制可作為潛在藥物靶點。研究團隊正篩選新的候選藥物並測試功效,之後計劃在鼠類和靈長類模型作測試和評估有效性。

有線新聞影片截圖

有線新聞影片截圖

有線新聞影片截圖

另外,香港肌健協會建立本港首個「漸凍人症」患者資料庫,收集全港4分1患者數據,患者平均在55歲發病,初期病徵分別為手和腳無力,平均向4名醫生求醫以及作5次詳細檢查才確診,大部分患者存活時間由數個月至10年,中位數為3年。

有線新聞影片截圖

有線新聞影片截圖