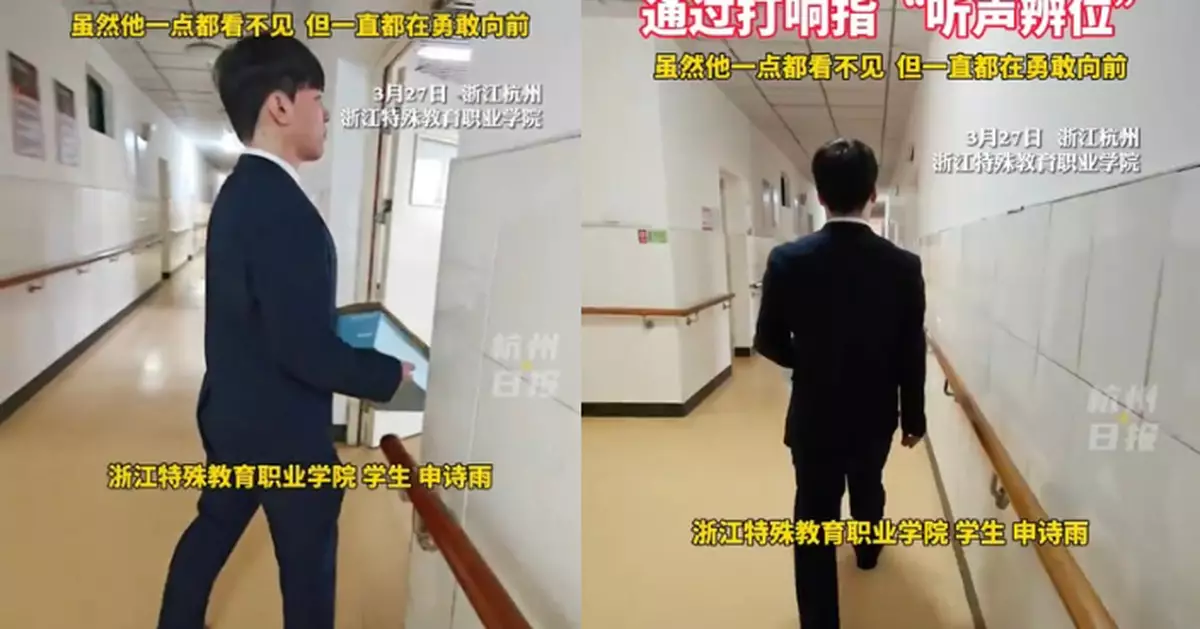

內地一名視障大學生6歲因意外失去視力,後來練就打響指「聽聲辨位」能力可自如行走於各種陌生環境中。

6歲時因意外失去視力

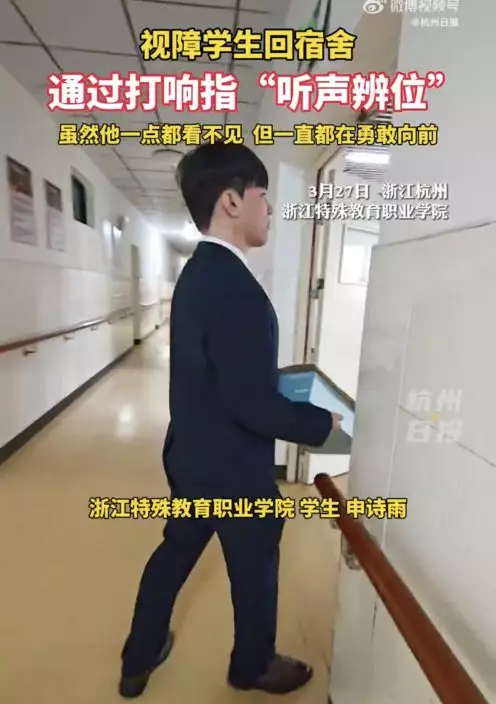

據《浙江日報》報導,浙江特殊教育職業學院一名大一視障學生申詩雨於6歲那年因一場意外失去了視力,自此世界陷入一片黑暗之中。失明之後,他並沒有放棄對生活的熱愛,反而是選擇積極面對生活。

影片截圖

開始上學「重組」對世界的認知

申詩雨自9歲起嘗試上學,面對陌生的環境,他需要打碎過往的生活去重組自己對這個世界的認知,學習如何與這個世界互動和建立聯繫。然而,申詩雨要踏出這一步非常艱難且過程不易。由於他生活在北方,當時的無障礙設施相對較為落後,諸如盲道上經常冒出單車,或是扶手突然斷裂等,這些均會為申詩雨帶來「恐懼感」。他表示,隨時可能跌倒或是被劃傷均是小事,但最為可怕的是迷路,且無法分辨自己的位置,即便他想向家人求助,也不清楚自己身處的具體位置。

苦練打響指分辨響指的回聲變化成功學會「聽聲辨位」

曾經,懂事的申詩雨擔心自己出行會為父母帶來麻煩,因而決定將自己關在家裡,減少自己出門的次數。然而在偶然學會打響指後,他發現在不同的環境下打響指,發出的聲音會略微不同,而這種聲音的區別是「一片黑暗中唯一可以確定和相信的」。因此,自進入盲校學習之後,他便開始苦練打響指這個技能,他需要讓響指發出的聲音儘量一致,以便分辨響指的回聲變化。此外,他還需要調動耳朵,觸覺等一系列感官配合響指的聲音,逐步建立起對周圍空間的感知,經過長時間的苦練,他最終成功學會通過打響指來「聽聲辨位」。

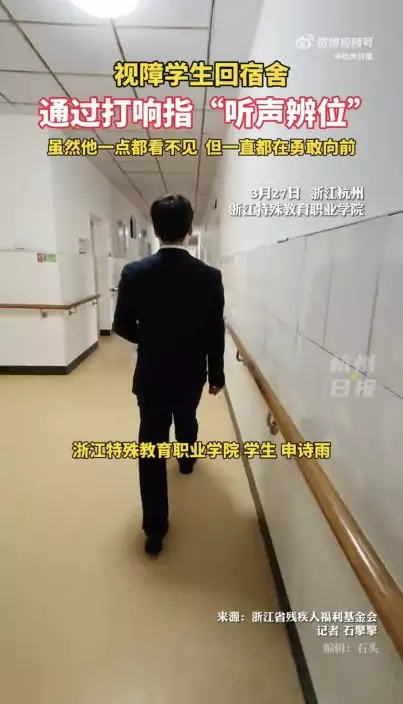

影片截圖

慷慨介紹自己打響指「聽聲辨位」的能力

申詩雨慷慨地向人們分享自己的「獨門秘籍」,「聲音打到牆上,傳回來會有些悶悶的,打在門上又會傳得遠些,如果打在沒有遮擋的室外則會傳得很遠,每走一步打一下,保持頻率,感覺到前面的路有變化再去跺一跺腳分辨聲音,綜合我的觸感,就可以基本判斷我在的環境裡」。申詩雨這套「聽聲辨位」的方法可以讓他在學校的教學樓、宿舍樓中自如行走,即使是在完全陌生的環境下,也能夠快速適應。

通過聲音辨識周圍環境並建立起空間感知

就讀初中後,申詩雨「聽聲辨位」的能力已經練習得爐火純青了。他學會了如何將聲音的微妙差異與具體的地理位置結合起來,從而在心中構建一個3D的環境地圖。等到下次再經過時,他的大腦就會自動「調出」這張地圖,不需要依靠任何人就能夠確認自己的位置。不僅增強了他的自主行走能力,也讓他在心理上更加自信和獨立。

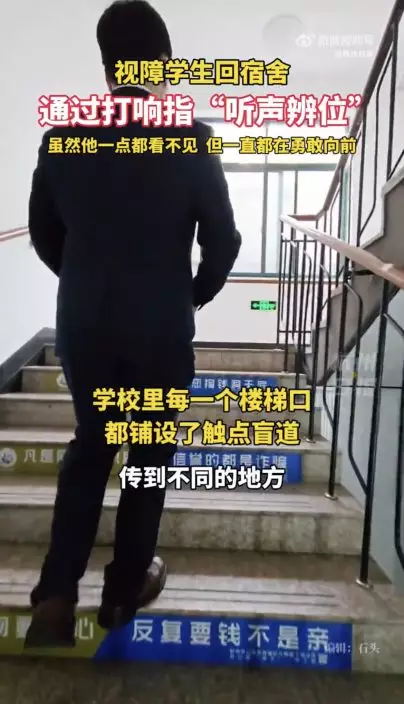

影片截圖

透過「聽聲辨位」能力成為籃球場上的「灌籃高手」

申詩雨透露,雖然自己是一個盲人,但他自小就非常熱愛運動,尤其酷愛打籃球。而他的「聽聲辨位」能力同樣適用於打籃球上,能讓他化身「灌籃高手」。他通過球撞擊地面、籃板等發出的聲音來判斷球的位置,然後再將球「精準無誤」投進籃筐中。

獨自前往多個城市旅行「冒險」

除了在校園活動外,申詩雨也喜歡探索外面的世界。他曾獨自前往多個城市旅行,包括淄博、濰坊和青島。雖然作為一名全盲人士旅行充滿了挑戰,但他從不覺得這是一種障礙,反而把每次的旅行看作是一次冒險和自我證明的機會,「對於盲人來說,遺憾是常態,其實只要去陌生的地方就是挑戰,我還是比較成功的」。

影片截圖

響指是他的武器也是鎧甲

申詩雨表示,響指是他的武器,也是他的「鎧甲」,「它只會給我壯膽,讓我在前行時不再迷茫和害怕,只要這個聲音在,我就會一直走下去。走路時是如此,生活上也是」。