最近香港電視台有套以香港開埠初期為背景的劇集《福爾摩師奶》,由陳松伶做主角,劇情雖然以懸疑推理主導,但講述油麻地一帶的發展,訊息量大,也大抵合乎歷史事實。

《福爾摩師奶》劇照。

最近香港電視台有一套以香港開埠初期為時代背景,懸疑查案電視劇。故事最初講述一名在香港華人政務司菲臘爵士的太太祖迪(陳松伶飾),穿梭香港島的半山區與油麻地,因菲臘爵士(布偉傑飾)最終失勢失蹤,祖迪落難到油麻地。

《福爾摩師奶》劇照。

按照劇情指出,1880至1890年代,油麻地在殖民政府幫助之下,鋪設電力設街燈、整頓了市場、建成了小學,但社區依然品流複雜。這套劇集雖然以懸疑推理作主導,但背後所說的香港開埠初期九龍一帶的發展,訊息量也相當大。

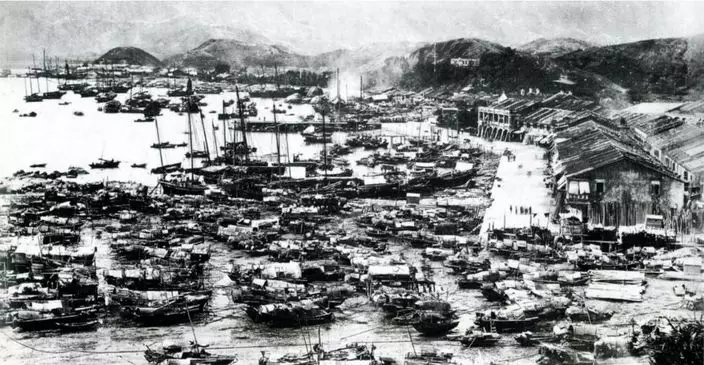

香港百年殖民的歷史,由英軍在1841年1月26日於香港島上環水坑口登陸,佔領了香港島而掀開序幕。而九龍半島,則是在第二次鴉片戰爭後,清朝再敗給英法聯軍,並於1860年簽下《北京條約》而割讓給英國。油麻地,亦成為了九龍半島發展的重要開端。

1860年代的油麻地及尖沙咀一帶,背景為香港島 (網上圖片)

1868年九龍半島地圖,標示的名為油麻地 Jao Ma Ti (網上圖片)

油麻地位於九龍半島西面,1850年代時,對出是一片海灘,叫作「官涌」,是一個民間地區,清政府也在這裡設置過炮台防衛。殖民政府佔領後,將官涌(英人寫成Koon Chung)歸入油麻地,炮台亦都被炸毀。今天,我們依然能透過「炮台街」和「官涌街」街名,看見歷史印記。而劇中講及油麻地對出有海灘,並不是匪夷所思,而是真有其事。

《福爾摩師奶》截圖

油麻地在殖民管治後,來自尖沙咀的居民、漁民以及商人工匠等都不時聚在此處,慢慢形成最早期的民居與市集。根據本土歷史研究指,當時由於雲集售賣麻纜和桐油的商舖,故被稱為「油蔴地」。據1873年的差餉收冊顯示,居住油麻地的人士,除了經營船隻維修、麻纜、槳櫓、鐵匠及木材,還有雜貨、理髮、米店、妓院、鴉片、長生店、儀仗花橋等等。貿易種類繁多,熙來攘往,人口越見稠密,品流也因而複雜起來。

1880年代初,香港政府將油麻地沿岸沼澤地填平 (網上圖片)

1880年至1890年代,油麻地亦展開填海工程,同時亦整頓街道。將榕樹頭及天后廟對出開闢一個廣場,並根據廣場將之名為「 Public Square Street」即「公眾廣場」,不過,官員卻將中文名稱誤譯為「公眾四方街」。此後,油麻城的發展慢慢完備及成熟起來。據了解,中華電力公司最早於1903年為的當區供電。

影視中的油麻地天后廟 (《福爾摩師奶》截圖)

1925年油麻地西貢街 (網上圖片)

1925年油麻地西貢街市集 (網上圖片)

劇集中的油麻地市集 (《福爾摩師奶》劇照)

至於九龍最早的官立學校也設於油麻地。當1890年公眾四方街的天后廟重建完成後,加建了公所及書院,而由何東爵士捐建的九龍書塾亦在1902年落成,但被英商及官員改為英童學校。其後,殖民政府於1903年斥資21500元興建油麻地書塾,供華人入讀,於1906年落成,位置在今天的永星里。

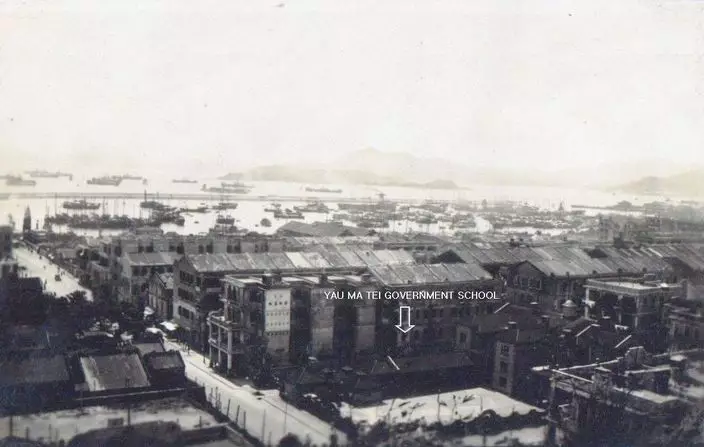

1920年代的油麻地,後方為油麻地避風塘,下方箭咀示為油麻地官立學校 (網上圖片)

這所「油麻地官立學校」,所出的著名校友,有我們最為熟悉的「華叔」-香港民主派元老及精神領袖司徒華。學校於1973年關閉,主樓原址建成新光商業大廈,球場亦繼續是球場。

1970年代的油麻地官立學校 (網上圖片)