美國媒體過去一直攻擊中國抗疫的「清零政策」,現在開始有一些雜音。

美國《彭博》駐北京記者占士美格在他的社交帳號上推薦他這篇題為「為什麼世界需要中國的‘動態清零’政策」一文時這樣寫道:「你希望能繼續買到東西嗎?你想繼續從中國買東西,不用擔心短缺或價格上漲嗎?那麼,你就應該希望中國堅持‘動態清零’的政策」

美國《彭博》的文章。

美格逐步展開他的推論:

1、 雖然其他西方媒體一直在炒作中國「動態清零」政策的「害處「和」風險「,可如果中國不採取這一政策,任由病毒在14億人中間傳播,即便中國的疫苗接種率達到87%,這仍將給中國以及全世界的生命安全和經濟穩定帶來巨大的危害——而且這些危害,是遠遠超過「動態清零」政策本身的那些問題的。

2、北京大學通過數學模型計算發現,如果中國採取美國那種「開放」的方式面對疫情,中國可能每天的新增病例數會達到63萬人,而即便中國能壓低大量感染者的死亡率,中國仍然會出現大量死亡病例,大大超過去兩年共計4636人的死亡人數——要知道,美國只有中國人口的1/4,死亡病例卻已經有94萬人。

同時,中國的疫苗雖然在有效率上略遜於西方mRNA技術的疫苗,而且即便可以打上mRNA疫苗,也不足以讓中國改變政策,因為病毒本身是在不斷變異的,單靠疫苗是防不住的。中國疾病控制預防中心流行病學首席專家吳尊友就指出了這個情況。再加上中國也沒有出現其他國家那種疫情氾濫的情況,所以一旦中國改變防疫政策,代價反而比其他國家更大。

3、中國目前的「動態清零」政策以及大規模檢測和病例追蹤等手段,對於應對奧密克戎毒株仍然有效。這在北京、天津、杭州等地已經得到了證明,

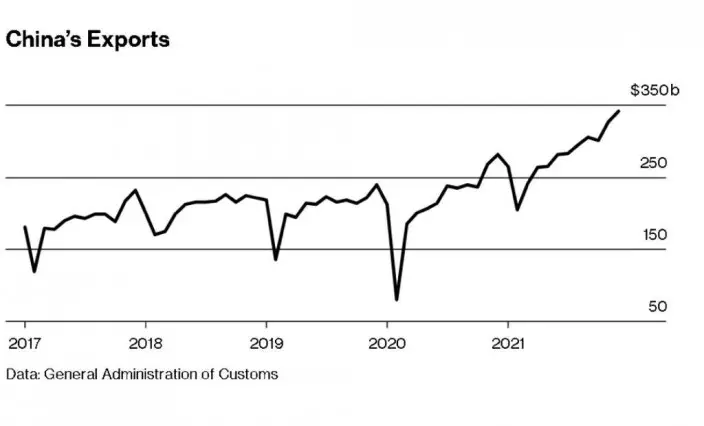

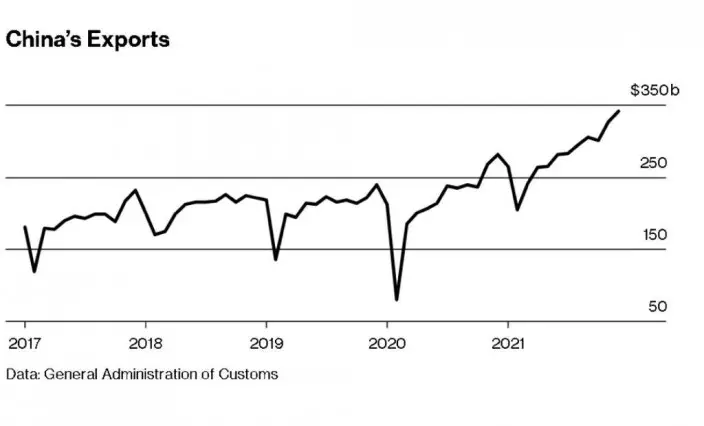

中國在「動態清零」政策政策下出口大幅上升。

4、雖然中國的限制性政策令港口和工廠臨時關閉過,但中國的工業在疫情這兩年多的時間裡其實並沒受什麼影響,出口在2020年和2021年還創下新紀錄。如果不是中國有效的政策令物資源源不斷地輸出,美國進口產品的物價可能比現在漲得還要快,物資短缺也會更為嚴重。

5、澳洲就是一個中國的反面例子。這個國家曾經也採用過類似的「清零」政策,但在1月結束了封鎖措施、並廢除了強制入境隔離措施後,其感染和死亡人數都出現了大幅增加,逼使人們不得不主動躲了起來,不敢外出。所以,如果新冠毒株不能變異出比奧密克戎還要弱的新毒株,那麼中國一旦放開,就算政府不強制,民眾也會像2020年初的武漢那樣主動隔離自己,不敢外出,特別是醫療系統超載和死亡病例激增後。

但澳洲畢竟不是中國這個世界工廠。所以一旦中國出現上述情況,這反而會導致供應鏈出現遠比目前更嚴重的問題,比如進一步推高通脹,並給本就已經脆弱的世界經濟進一步帶來衝擊。

因此,這位彭博社記者在文章最後寫道,「中國堅持清零政策越久,對世界其他地方才越有好處。」

其實彭博社的文章,也只是從美國的利益出發,不想中國爆疫影響對美出口,令美國通脹更高,但這樣簡單的道理,美國媒體好像花很長時間才明白,關鍵只因為他們有偏見。

深喉

** 博客文章文責自負,不代表本公司立場 **

白宮貿易顧問納瓦羅(Peter Navarro)接受英媒《每日電訊報》專訪時稱,英國為了吸引來自中國的投資,已經變得「順從」,更以「吸血鬼」來形容中國,警告英國不要深化與中國的貿易關係。英媒質疑,納瓦羅的言論,顯示其脆弱及好戰,對中國在英國仍擁有大量投資的現實耿耿於懷。

據《每日電訊報》5月4日報道,納瓦羅宣稱英國放任北京將經濟實力擴展到全球,抨擊英國與中國重新接觸的舉動。他指,關稅談判期間,與中國的接觸將是「非常危險」;認為英國過度受隱含附帶條件的中國「恩賜」影響,警告英國應避免成為中國傾銷貨品的地方。

白宮貿易顧問納瓦羅(Peter Navarro)在英美關稅貿易談判期間,挑釁中英關係。

《泰晤士報》稱,納瓦羅是美國總統特朗普「解放日」關稅政策的主要設計者之一,對中國持負面看法,其言論引起英國官員的擔憂,因他們正努力與歐盟和中國建立更緊密的貿易和投資關係,同時又希望不要觸怒白宮。

去年7月,英國工黨贏得大選後,一直在推動與北京重啟溝通,採取「平衡」、「務實」的態度,認為孤立中國、「假裝中國不存在」,不符合國際現實與英國利益。英國財政大臣李韻晴和外相林德偉先後訪華,都強調與中國建立穩定、平衡關係的必要性。《每日電訊報》說,李韻晴最近也表示倫敦是中國資金的「天然家園」。

英國財相李韻晴多次訪華,今年一月與國家副主席韓正會面。 AP圖片

對於納瓦羅的言論,英國政府發言人回應指,本屆政府將始終以警醒的眼光、清晰的戰略來處理英國與中國的關係,英國的國際貿易方針將繼續致力於促進英國的長期繁榮,但同時在經濟安全和國家安全絕不退讓。

英國iNews網站刊登題為「英國不會對中國俯首稱臣,但世界舞台也並非美國一家獨大」的評論文章稱,納瓦羅在英國尋求與美國政府協商關稅問題的敏感時刻,抨擊英國政府,此舉暗示美國對英國及其歐洲盟友的敵意。

文章認為,納瓦羅可能對中國在英國仍擁有大量投資的現實耿耿於懷。因為均富會計師事務所發布一份報告顯示,到2023年,英國有970家公司實際上由中國所有,創造了超過5.9萬個就業職位,收入超過1160億英鎊。該報告認為,中國企業對英國經濟做出了「巨大貢獻」。

文章又稱,納瓦羅的言論表明,在這場貿易戰中,美國存在弱點。縱使這些言論與美國政府一貫的強硬立場相符,但也掩蓋一個事實,因為特朗普和納瓦羅的關稅策略,全球貿易關係如今已岌岌可危,納瓦羅或許希望看到英國政府為達成與美國的協議,而對中國採取更強硬的舉措,但這一干預行為可能遭到來自美國國內的反對。

雖然英國僅遭美方徵收所謂「對等關稅」基本稅率10%,但英國仍未能躲過特朗普對汽車和鋼鋁製品實施的25%關稅。儘管批評英國的對中政策,但納瓦羅說,英美貿易協商持續有進度。美國副總統萬斯近日曾對英美盡速達成協議表示樂觀。

不過,英國與歐盟19日將舉行峰會,英、歐官方皆已釋出擬加強合作的訊號,各界預期雙方將就經貿和安全議題推動進一步整合和協調一致,包括在食品法規標準、碳交易等領域。特朗普此前曾指歐盟的存在是為了「搞」美國,又指控歐盟對進口美貨刻意設置障礙。

但英國官方曾強調,英國不需在歐盟和美國之間選邊站,兩者對英國都很重要。食品法規標準是英美貿易協商一大潛在難點。和歐盟一樣,英國目前不開放進口經賀爾蒙處理的牛肉、以及經氯洗滌的雞肉。若英國不願鬆綁食品規範,納瓦羅說,英國將為此付出成本。

在特朗普的經貿財政團隊中,納瓦羅作風一向屬激進派,信奉「關稅」作為政策工具的效用,主張美中應經貿脫鉤、世界應孤立中國。 納瓦羅在特朗普第一及和第二任期皆位居要職;對其「生存之道」,納瓦羅曾說,準則是「全心全意協助特朗普總統實現願景」,且「絕不邀功」,但永遠要「願意出面承擔罪責」。至於去年7月上台的英國工黨政府,則主張對華持平衡、務實態度。

中國駐美國大使謝鋒在5月3日的公開活動上表示,經貿關係不是零和遊戲,貿易壁壘如同抽刀斷水。他強調中美經貿合作總體是平衡且雙贏的,美方若濫施關稅,最終「損人害己」,將干擾企業正常經營與民眾生活,甚至引發全球金融市場波動,破壞世界經濟穩定成長。「我們不願打關稅戰,但不怕打。我們堅定維護的不僅是自身正當權益,而且是國際經貿秩序。」