前文提到中國史上首位女博士暨頭號女刺客鄭毓秀,一生極富傳奇色彩,身份角色多變,故事高潮疊起,既有褒獎與榮譽,也伴隨質疑與批評。

富裕的家庭背景,以及萬千寵愛下孕育出的自信和勇氣,令鄭毓秀比一般人有條件去做自己想做的事,並獲得成功。但成功之後,或許樹大招風,或許確有瑕疵,她的事跡也受到質疑,行事作風備受爭議。

鄭毓秀扶助丈夫魏道明上位後,自己先後成為南京市長夫人、駐法和駐美大使夫人、台灣省政府主席夫人等,卻也留下「晩節不保」評語,尤其在台灣時期,更有點「落荒而逃」,被迫去國,更無法歸國。

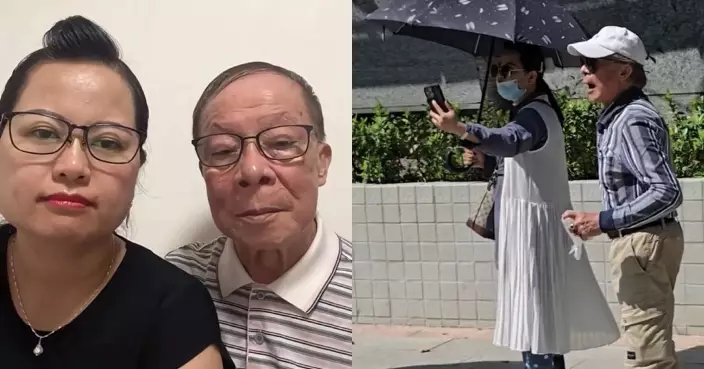

駐美大使夫人時期的鄭毓秀和丈夫魏道明。

圍繞鄭毓秀聲譽的爭議主要有四大點:1)刺殺晚清官僚事跡被誇大;2) 博士論文由人代筆:3) 擔任公職期間涉角色衝突和貪污等;4)當高官夫人時,涉嫌干政,經商歛財,生活奢靡。

刺殺晚清官僚事跡被誇大

正如前文所述,鄭毓秀在日本加入同盟會,並奉命回國參與了幾宗刺殺晚清官僚行動,表現英勇,贏得「頭號女刺客」稱號,為中國歷史翻新一頁立下戰功。各種資料也顯示,鄭毓秀的確有參與有關行動,但都不在前線。

關於1912年1月16日刺殺袁世凱那次,當時共有12人組成刺殺小組,鄭毓秀是聯絡人;但在行動前一天,她突然接到情報:「南北議和」的真正阻力來自宗社黨首領良弼,袁世凱屬可以爭取的人物,決定停止行動,她並及時通知了其中八位同志。但另外三位張先培、黃芝萌、楊禹昌沒接到通知,按原計劃行動了,結果失敗了。三人立即被捕,遭到殺害。

關於暗殺良弼一事,鄭毓秀雖有參加,卻是京津同盟會成員彭家珍以近乎自殺式炸死對方,自己當場犧牲。至於1910年刺殺晚清攝政王載灃的行動,則是汪兆銘(汪精衛)和黃復生等人行事,鄭毓秀只是協助而已。所以,當時有聲音認為,人們把鄭毓秀在刺殺中的角色和作用誇大了。

民國臨時政府成立後,彭家珍獲追認為大將軍,並將刺殺中犧牲的四人在北京西郊合建了一個「四烈士墓」。

博士論文被質疑請人代筆

1926年,挾著盛名的鄭毓秀以「史上首位法學女博士」的學術頭銜回國,成為文武雙全的難得人才,事業發展如魚得水,鋒頭一時無雙。

然而,卻有不少人質疑其博士學位乃由人代筆,包括當時得令的胡適。胡適似乎對鄭毓秀印象不佳,但凡鄭毓秀出現的場合或她參與創辦的刊物,他都謝絕,更留下「這班女人不太愛惜臉面」的評語。

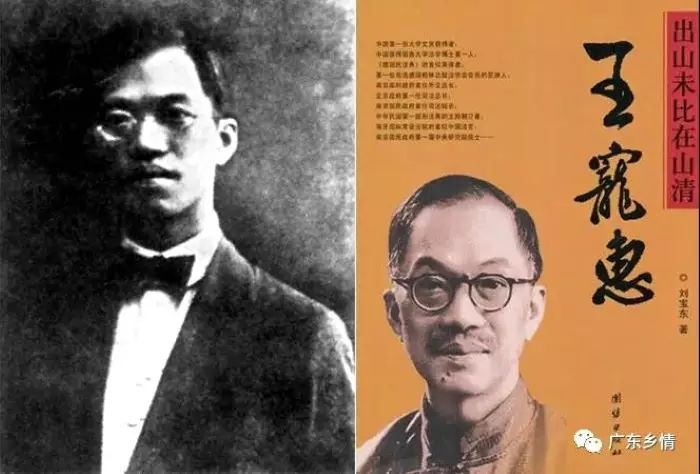

胡適在1930年10月11日的日記上有這樣一段話:「……後來夏奇峰也來了,他最知道鄭毓秀和王寵惠、魏道明等人的故事,談的甚有趣味。鄭毓秀考博士,亮疇(即王寵惠)與陳籙、趙頌南、夏奇峰諸人皆在捧場。她全不能答,每被問,但能說:『從中國觀點上看,可不是嗎?』(省略法語原文)後來在場的法國人皆匿笑逃出,中國人皆慚愧汗下。論文是亮疇做的,謝東發譯成法文的。」

一度跟鄭毓秀過從甚密的王寵惠。

雖然有人指,胡適的指控理據不足。但文中提到的王寵惠確是鄭毓秀在法國時期的好朋友,兩人都是同盟會成員,還是廣東同鄉,王寵惠凡到巴黎,都出入「鄭公館」,只是比大她十歲的王寵惠有家室。

生於香港的王寵惠來頭不小,自幼學習英文,14歲時入北洋大學(今天津大學前身)法學預科。1901年,留學日本學習法律、政治。翌年留學美國,1905年於耶魯大學獲民法學博士,留美期間曾為美國律師公會學報編輯。此後他到歐洲研習法學,於英國倫敦中殿律師學院獲英格蘭及威爾斯高等法院大律師資格,成為德國柏林比較法學會會員。1923年被國際聯盟選為海牙國際常設法庭候補法官等。

這樣的背景加上兩人過從甚密,說王寵惠在學業上幫鄭毓秀一點忙,合乎情理。加上胡適素來講究「有幾分證據說幾分話」,對於無稽之談,他不會如此鄭重其事地把它寫下來。

胡適似乎對鄭毓秀印象不佳。

夫婦官運亨通 作風惹人不滿

1926年,鄭毓秀和魏道明回國後聯名成立律師事務所。但這對律師夫婦正式當律師的時間大約才一年多,兩人官運亨通,1927年,魏道明應邀加入南京政府,先後出任司法部主席秘書、次長、部長。

鄭毓秀也於同年出任上海臨時法院院長、地方審判廳廳長,其律師事務所隨之解散。1928年,鄭毓秀更進入國民政府立法院,參與起草「中華民國民法典」。1930年,魏道明任南京特別市市長,鄭毓秀多了一個顯赫身份:市長夫人。

鄭毓秀個人作風張揚,非常樂意曝光見報。1931年,「民法典」制定完後,鄭毓秀辭去立法院公職,回到上海,重新當起律師。她常以市長夫人名義,大攬訴訟案件,風光無限。以至於滬上法律界流傳著這樣一句話:「博士電話到,推事(法官)嚇一跳!」意思是擔心案子難辦了。

名氣大,收費自然不菲,難免顧此失彼。曾因「收錢後又不出力」而遭客人告到律師公會,要求開除其公會會籍。雖然最終得以保留,但此事對她影響不小,在後來的「高友唐彈劾鄭毓秀案」中,報紙常提及此事,報道對她多不利。

民間對鄭毓秀夫婦呼風喚雨的作風也不滿。革命黨人夏之時的妻子董竹君曾這樣說:她人住南京,卻要喝上海租界的自來水,麵包要吃上海「老大昌」的,每天用火車送一次。當時的《攝影畫報》也曾報道她「日常用度異常闊綽」,如旅館非一等不住,每日用度常在百元以上。

關於高友唐彈劾鄭毓秀案

「高友唐彈劾鄭毓秀案」發生於1932年,轟動一時。時任民國政府監察院監察委員的高友唐在當年10月出版的《監察院公報》上發文,彈劾前任上海審判廳廳長鄭毓秀與後任楊肇熉勾結舞弊,貪污法院公款22000多元。

高友唐發現,鄭毓秀卸任院長時,重複支出22筆法院公款,共計22000多元。高友唐還一一列舉了這22筆款項名目、數額。彈劾書一出,立即引起社會各界關注,(北平)《法律評論》雜誌全文轉載,上海、南京兩地的報紙多有報道。

高友唐出身滿洲鑲黃旗人,與末代皇帝溥儀有一定的交往。民國建立後,曾在《民立報》任編輯,兼撰評論,與該報創辦人、國民黨元老于右任論交。于右任任監察院院長後,高友唐隨之進入。他也曾彈劾過海軍部長陳紹寬、外交部長王正廷、安徽省主席陳調元,名震全國。

高友唐遺像。(1935年6月15日《良友》第106期)

該彈劾文發表第二天,鄭毓秀、楊肇熉便在上海各報刊登啟示,質問高友唐,指前上海地方法院存款侵佔之事,乃書記官所為,不應以鄭毓秀為該案主體。而且,監察委員之彈劾僅能及於公務員之行為,而鄭毓秀作為律師的非公務員行為,則不在彈劾範圍之列,屬於「污蔑」。不過,鄭毓秀實際上還是很擔心會被審判定罪,因為高友唐手中掌握著真憑實據,就算她手腕通天,一旦異地審判,也是凶多吉少。

因此,她決定收買高友唐。據說,她曾託人給高友唐送去十萬元,希望他不要再追查此案。但被高友唐嚴詞拒絕,他還將鄭毓秀的信轉呈監察院于右任,並回信給鄭毓秀:「須知中國官吏亦有不愛錢者」。

1933年8月,江寧地方法院開庭審理「鄭毓秀案」,檢察官列罪資料雖詳細,但當時,鄭毓秀已經借養病為由,南下香港。以致審判之時,法院只傳來了書記官鈕傳椿。因相關責任人沒有到庭,案件只得延期審判,懸而不決。直到1935年,傳出撤銷起訴,不了了之。

1947年5月15日,魏道明偕夫人鄭毓秀抵台赴任,著軍裝者為台灣警備司令彭孟緝。

扶夫君上位,官夫人貪婪

鄭毓秀不但自己有本事,還以自己的本事扶夫君上位。1947年,蔣介石本屬意重慶行轅主任朱紹良擔任首任台灣省主席,但鄭毓秀在宋美齡面前做了不少工作,最後由宋子文出面,讓魏道明坐上了省主席的位置。但夫婦在台灣的口碑不太好。魏道明的政績幾乎都被她毀了。

台灣省政府秘書長徐道鄰曾對人說:「慈禧太后斷送了半個中華民族,某夫人將葬送整個台灣!」 這裡的「某夫人」正是鄭毓秀。

據說,魏道明主政台灣後,甚麼事都要通過夫人才能成功。鄭毓秀還組織了一個木材公司,在高產區壟斷木材砍伐,更將日本人的財產賣給那些對她大肆行賄的人。人們更以「空前絕後」來形容她的貪婪程度。1949年1月,蔣介石令陳誠取代魏道明任台灣省主席。

脫離了政治漩渦的魏氏夫婦移居美國,一度困頓迷茫,後來只好移居巴西,改為從商。但在人生地不熟的異國,做生意卻事事不如意,加上經營不善,血本無歸。數年再回到美國。

他們當時曾想回大陸,不能;回台灣,蔣介石又「緩發」通行證。因此,一代女傑只好聚眾打麻將。1954年,鄭毓秀被查出左臂患癌,不得不整條切除,這對她打擊很大,加上窮困潦倒,終日鬱鬱寡歡。

自此,她對金錢看得日益重,據說其晚年時無論走到哪,都隨身帶著一個大手提包,裡面裝著她的財富。1959年,68歲的鄭毓秀病逝於美國洛杉磯。人們在她家客廳裡,發現懸掛著當年嚇退陸徵祥的那支玫瑰枝,被鑲在一個鏡框裡……