有謂墓地是學習近代史的好地方,如香港仔華人永遠墳場是不少香港望族先人長眠之地,如鄧肇堅、馮秉芬、周壽臣、傅老榕 及高可寧和名人如唐紹儀等。 在英國,一位中國留學生最近發現百年前北洋水師墓地,為我們解封一段曾經封塵的歷史。

在百年前的今天,中國未有建造海軍現代化艦艇的能力,所以要建設新式海軍便得到英國及德國訂購軍艦,並由中方派員到外接收並駕駛回國,順便熟習新艦性能。1874年,日本以「保衛當地僑民」為藉口派兵登陸台灣,這引起清庭的警惕。1875年5月30日,慈禧太后諭令北洋大臣李鴻章創設北洋水師,李鴻章通過海關總稅務司赫德在英國訂造4艦鐵甲艦,是為北洋水師的濫觴。1879年,向英國訂造撞擊巡洋艦揚威、超勇。1880年,李鴻章派李鳳苞出使德國,以三百萬兩白銀,向伏爾鏗船廠訂造鐵甲艦定遠、鎮遠,開始北洋水師第一階段的建設。

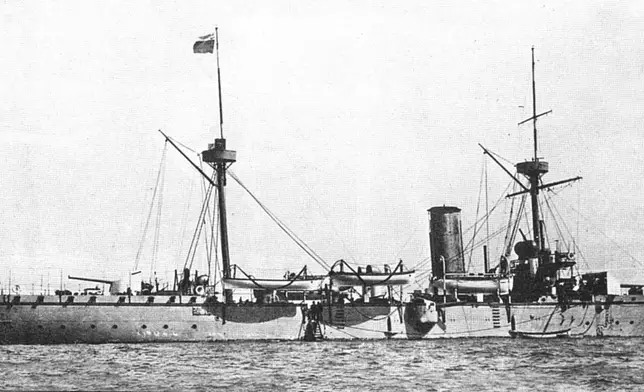

超勇級撞擊巡洋艦 (網上圖片)

現在回到英國看看墓地的主人,這包括三位是福建人,一位是山東人,一位是安徽人,姓名為陳受富、顧世忠、袁培福、連金源、連成魁。根據網上圖片所見,三個可見墓碑的內容是︰

光緒七年歲次辛已四月二十八日立

大清故勇山安徽廬州府廬江縣顧世忠之墓

宣統三年歲次辛亥閏六月吉日重修

光緒七年歲次辛已四月二十六日立

大清故勇山東登州府榮城縣袁紹福之墓

宣統三年歲次辛亥閏六月吉日重修

光緒十三年歲次丁亥閏四月十四立

大清故勇福建福州府閩縣連金源之墓

宣統三年歲次辛亥閏六月吉日重修

從內容推測,五位前人分屬兩批海外派員。首批在光緒七年(1881年)客死異鄉者,是來自山東榮成籍袁培福及安徽廬江籍顧世忠。自1879年向英國訂造揚威及超勇兩艘撞擊巡洋艦後,李鴻章命令北洋水師提督丁汝昌組建龐大的接艦團隊前往英國。據了解團員共二百多人,包括林泰曾、鄧世昌、藍建樞、李和、楊用霖等軍官,還有軍醫、文案等人。另外,還有二二四名從山東威海、榮成、蓬萊等地嚴格挑選的舵工及水勇等人。此後,林泰曾又在上海臨時添招了四十人,如此接艦部隊的水兵數量升為二百六十四名。1881年2月27日,接艦團一行從上海乘坐招商局輪船海琛號出發。經過近2個月的航行,4月22日抵達英國。在英國的三個多月時間里,接艦團一行成為當地人關注的焦點,中國歷史上也有記載。

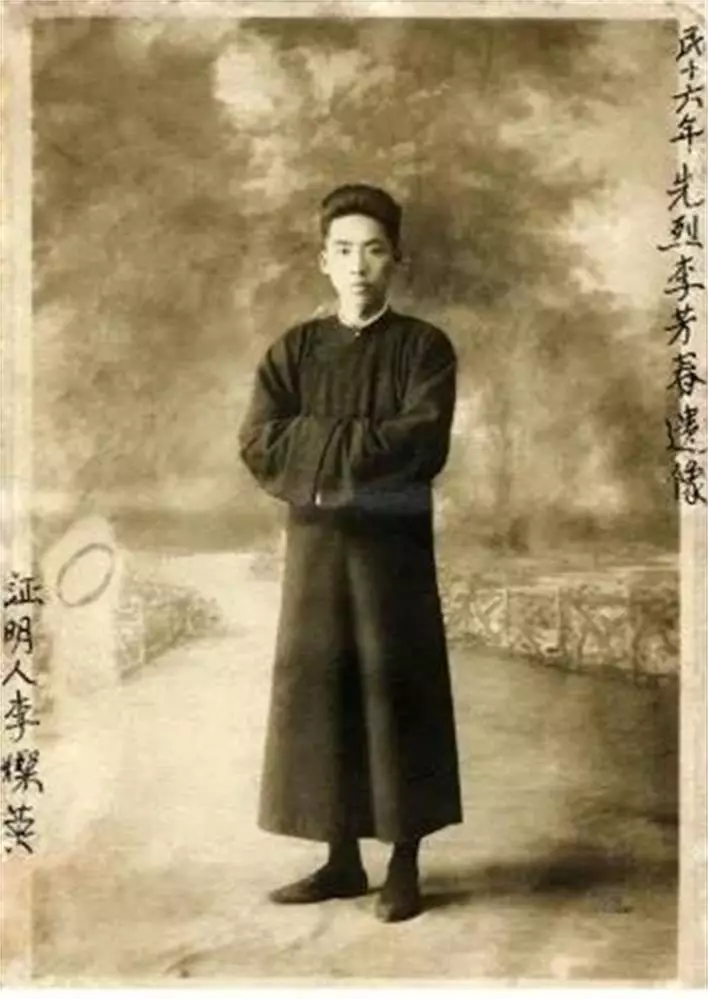

靖遠號巡洋艦 (網上圖片)

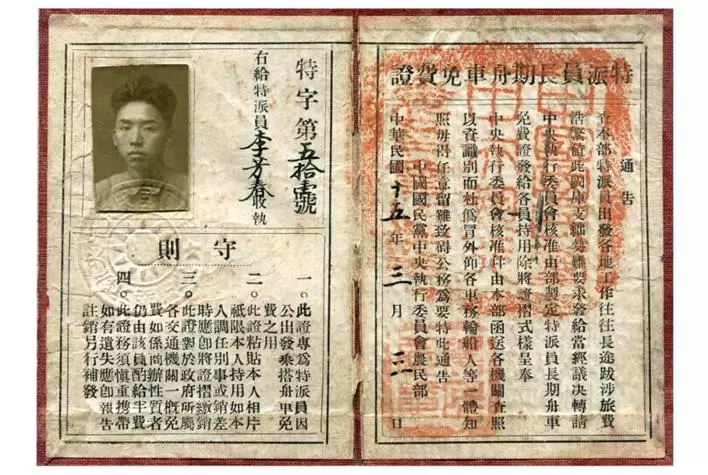

第二批在光緒十三年(1887年)客死異鄉者,是來自福建福州籍連金源、陳成魁和陳受富三位先生。在中法戰爭(1883年12月至1885年4月)結束後,清廷有感海防能力之不足,分別向英國、德國訂造致遠、靖遠與經遠、來遠共四艘巡洋艦,四艦的排水量均在2,310-2,900噸之間,較揚威及超勇1,380噸大,代表北洋水師發展的第二高峰時期,此後直至1888年12月17日北洋水師在山東省威海衛劉公島正式成立。為了接收致遠及靖遠兩艦,清廷在1887年派出一支四百人組成的接艦隊伍,由北洋水師總教習、海軍提督琅威理率領,其中致遠號的接收管帶為鄧世昌。同年8月20日,致遠號和靖遠號離開紐卡斯爾回國。

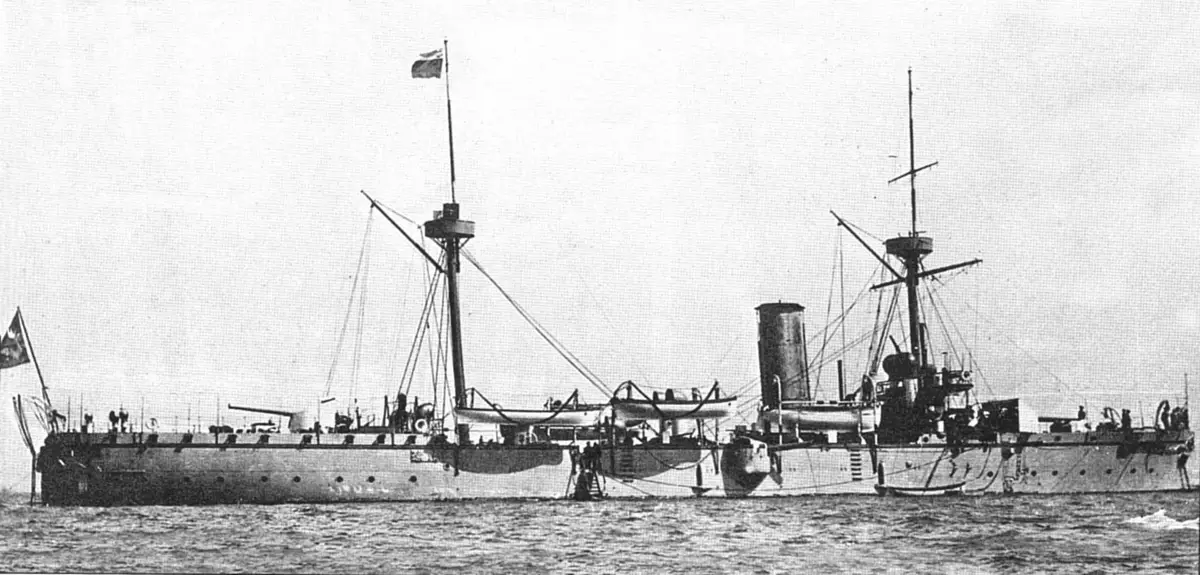

1911年海圻號訪問美國紐約 (網上圖片)

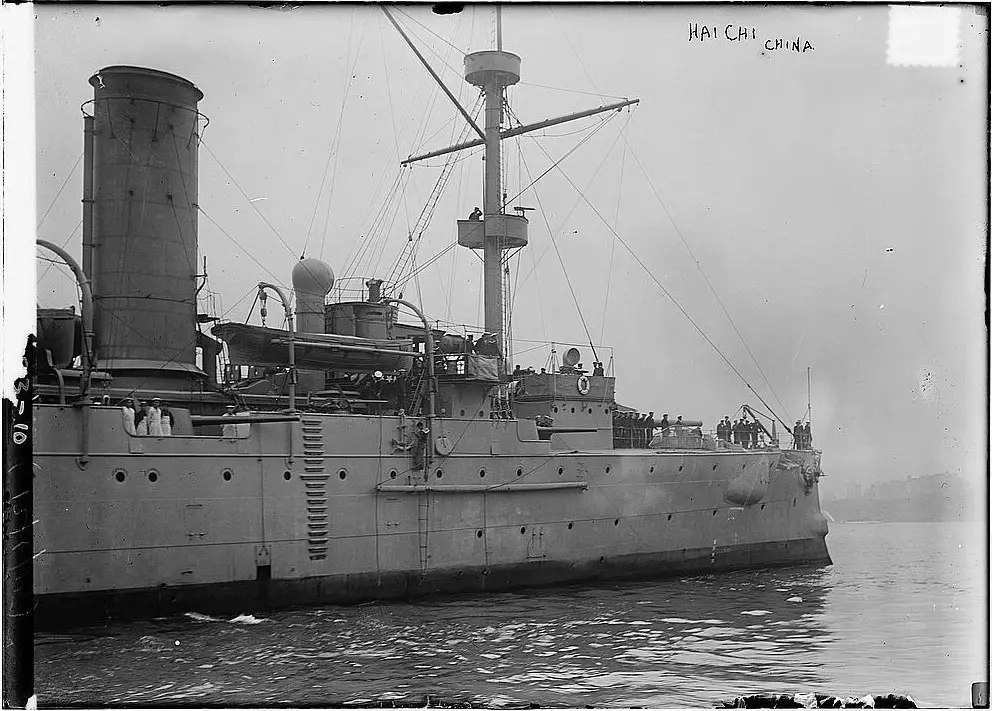

訪問紐約期間的海圻號水兵 (網上圖片)

1887 年 6 月 30 日,清廷負責人以15 英鎊的價格在英國聖約翰墓園購買了五塊墓地,讓五位水兵入土為安,此後北洋水師在甲午海戰(1894年)中慘敗,清廷對海軍建設也沉默了一段時間,直至1911年,英皇喬治五世繼位,清朝被邀請去參加慶典儀式,出國使者把五塊墓碑進行了修繕,即「宣統三年歲次辛亥閏六月吉日重修」,確實時間應在1911年7月26日至8月23日間,為辛亥革命爆發前。

此時中國正進行晚清改革,旨在重振國威,包括復興海軍。1909年,籌辦海軍事務處設立,載洵、薩鎮冰被任命為籌辦海軍大臣,北洋水師與南洋水師、福建水師、廣東水師合併為巡洋艦隊和巡江艦隊。1909年8月,隆裕太后派遣載洵、薩鎮冰率團出國考察海軍,洽談購買外艦事宜。1911年,墨西哥、古巴發生排斥驅趕華僑事件,隆裕太后調派赴英參加英皇喬治五世加冕典禮的海軍將領程璧光,率「海圻」艦轉往北美撫慰、接運難僑。這段時間的清朝海軍雖不復北洋水師的盛世,但也有所發展。

遼寧號航空母艦的服役使中國海軍正式進入航空母艦新時代 (網上圖片)

百年已過,在中國留學生發現墓碑的2016年,中國海軍發展迎來新的時期。時在中國第一艘遼寧號航空母艦在2012年9月25日正式服役,開啟中國海軍正式進入航空母艦新時代不久。2017年4月26日,中國首艘國產航母正式下水,以至在2022年6月17日,中國人民自主設計的電磁彈射技術航母正式下水,滄海桑田,換了人間。