讀近代中國歷史,由於牽涉到西方國家,所以經常會有翻譯上的問題。舉比較有名的歷史名辭如中日甲午戰爭(日方稱作「日清戰爭」)、中國抗日戰爭等等,英語會翻譯為Sino-Japanese War(或First Sino-Japanese War)、Second Sino-Japanese War,大大有別於中文。另外,既然是翻譯為英文,為何不採用Chinese-Japanese War或China-Japan War呢?

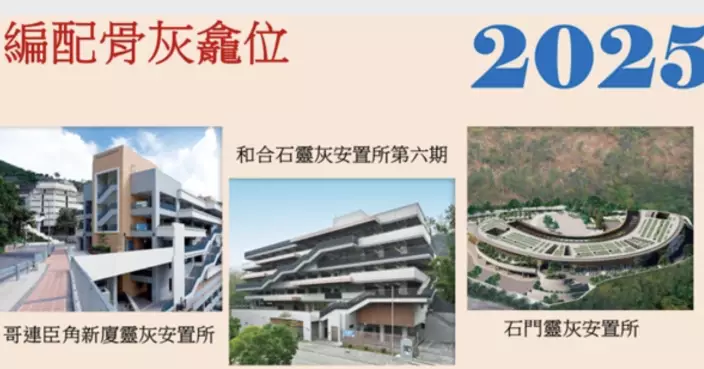

1681年(康熙26年)柏應理在巴黎以拉丁文出版《中國賢哲孔子》(Confucius Sinarum Philosophus) (網上圖片)

有時候對於歷史事件的命名,在歷史學家來說是一大挑戰,如何在短短數字即可概括整件事件,達至提綱挈領的作用呢?言歸正傳,關於中國歷史重要事件的翻譯,在西方又稱為漢學。談及近代漢學研究,在歐洲可以分成三個時期。第一是元代的「遊記時期」,主要是記下中國的文化趣聞等,代表作有《馬可波羅遊記》。這段時間對於內容的審查並不嚴緊,因此最近有研究指出該遊記隻字未提及儒家或孔子,馬可波羅有可能未真正到訪中國。第二是16世紀初的「傳教士漢學時期」。這段時期明朝採取閉關自守政策,但少數傳教士叩關成功,如義大利耶穌會傳教士羅明堅(Michele Ruggieri, 1543-1607)及利瑪竇(Matteo Ricci, 1552-1610)。他們學習漢語、研究漢學,建立起中西方文化交流橋樑。他們往往選擇常駐中國,一方面把西學翻譯成中文傳入中國,一方面把漢學及中國經典著作翻譯成外國語傳回歐洲。由於他們傳教士的身份,所以多把中國文化與自身基督教信仰混為一談。第三時期在近代二百年間發生,漢學在歐洲的大學與政府的支持下得到長促發展,出現英文漢學「Sinology」。

鴉片戰爭在英方稱為The First Anglo-Chinese War,一定程度上反映英方認為戰爭的成因是文化戰而非鴉片之戰。(網上圖片)

漢學「Sinology」屬於英語中的借來用字,由「Sino-」及「-logy」兩部分所組成,如「Sino-」這一詞根代表「中國的、中國人的、漢語的」,源先於拉丁文的「sinae」,也就是現代英文所說的「China」,其詞源於「秦朝」(221-206 B.C.)。而字尾「-logy」源自於希臘語,表示「研究、探索、學說」。歐洲學術界有重視拉丁文的傳統,如1681年(康熙26年)柏應理(Philippus Couplet, 1623-1693)在巴黎以拉丁文出版《中國賢哲孔子》(Confucius Sinarum Philosophus)。

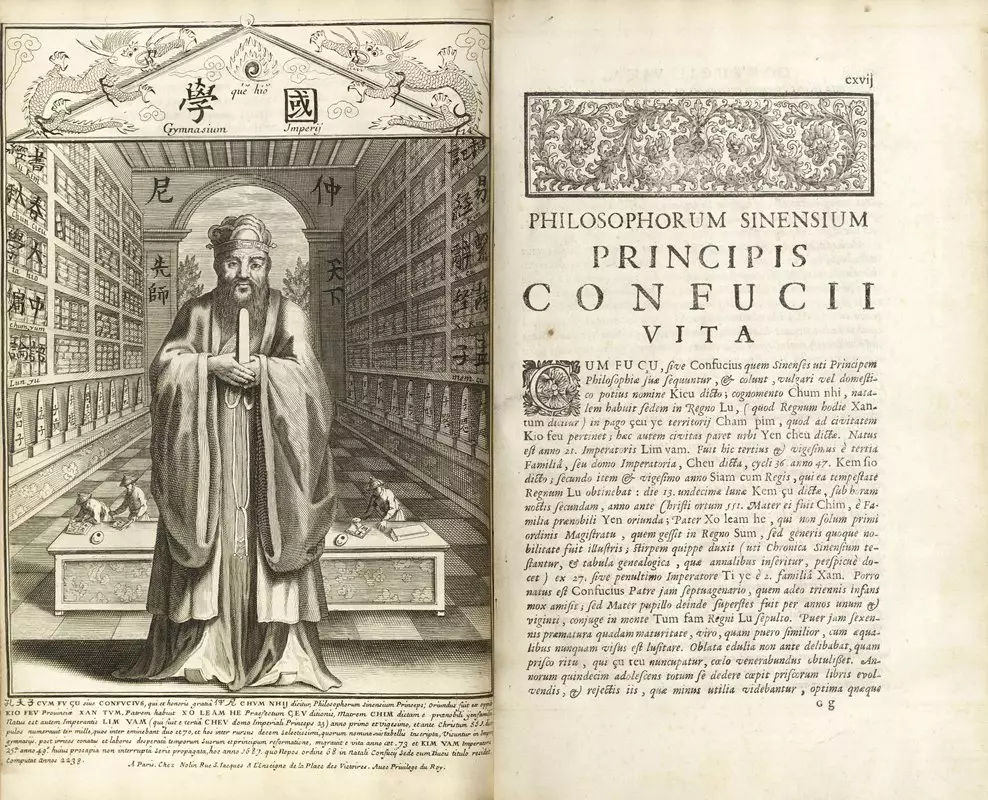

1883-1885年中法之戰Sino-French War (網上圖片)

由於明未清初中國較少跟西方世界打交道,所以首場大戰已經是1839-1842年的第一次鴉片戰爭。此次戰爭英文翻譯為The First Anglo-Chinese War,「Anglo」也是拉丁文,有英方(English)的含意,在香港多見於英文中學Anglo-Chinese school,如聖若瑟英文中學St. Joseph's Anglo-Chinese School、雅各英文中學James Anglo Chinese school等等。不過在近年學術界較多認為戰爭爆發的成因在於鴉片為中國帶來的毒害,所以開始較多採用The First Opium War。

目前流傳中日甲午海戰的宣傳漫畫多為日方製作,旨在向西方世界展示日方是文明人而清方是野蠻人之感。(網上圖片)

Sino-用於翻譯中國與XX國的戰爭,以1883-1885年的中法戰爭(Sino-French War)較為有名。因為這場戰爭既是對於洋務運動(1861-1895年)的一大考驗,同時該戰使中國失去越南朝貢國,在歷史上屬於重要大事。隨後的大戰,是1894-1895年的中日甲午海戰。此戰在中方、日方、韓方以及西方社會皆有不同的表述。對於中方來說,因為戰爭爆發的年份是1894年(清光緒二十年),按照中國傳統的干支紀年為甲午年,故稱甲午戰爭。對於日方來說,因為以日本為首,加上日方認為對手為滿清政府,所以稱日清戰爭。至於韓方,因為當時的朝鮮王朝更加偏向清朝一方,所以稱清日戰爭。而在英語世界和國際上的大多數場合,通稱第一次中日戰爭(First Sino-Japanese War),這是因為「Sino」有「China」的含意。而「First」一字為後來加上的,以與隨後的中國抗日戰爭(1937-1945)作出分別。而後者也被稱作(Second Sino-Japanese War),可見西方治學態度之嚴緊。

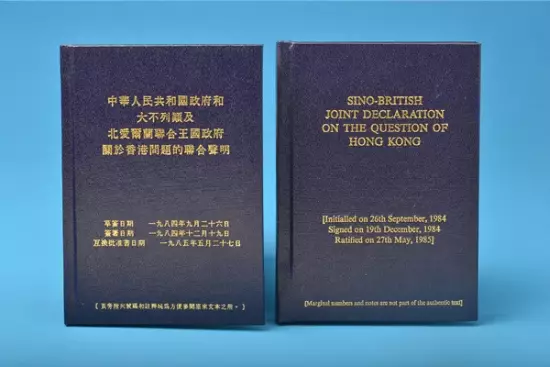

中英聯合聲明的文本是「Sino-British Joint Declaration」(網上圖片)

以「Sino」代表中方也見於上世紀八十年代的中英聯合聲明(Sino-British Joint Declaration)。該聲明全名為「Joint Declaration of the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Government of the People's Republic of China on the Question of Hong Kong」,可見在全寫中是稱「中華人民共和國」,但簡稱如中英聯合聯絡小組 (Sino-British Joint Liaison Group)便不同了。不過近年隨著中國國力的提升,已開始採用以中方為中心的英譯方式,如中美關係Sino-American relations又稱U.S.-China Relations等等。