不得不說,慈禧太后是個很有個性的統治者。在垂簾聽政初期,慈禧太后支持洋務運動,嘗試重振國威,更計劃重建被英法聯軍燒毀的圓明園。圓明園在慈禧太后心中有特別的地位,既是她與咸豐皇帝兩人在咸豐三年(1853年)盛夏相遇之地,而咸豐帝更是生於北京圓明園之澄靜齋,因此圓明園對於慈禧來說擁有很高的紀念價值。無奈受當時清室財力所限,重建計劃最終不了了之,僅留下紀念圓明園用的「大雅齋」皇家品牌。

時至今日,圓明院也未獲得重建。(網上圖片)

在慈禧聽政的初期,即開始著手評估修復圓明園之可行性。據同治十二年(1873年)的內務府調查報告,園內倖存建築有圓明園的廓然大公、紫碧山房、魚躍鳶飛、耕雲堂、慎修思永、知過堂、課農軒、順木天、春雨軒、杏花春館、文昌閣、魁星閣、蓬島瑤台、萬方安和十字亭、藏舟塢,長春園的林淵錦鏡、海岳開襟,綺春園大宮門、莊嚴法界、正覺寺等建築。殘存建築多已年久失修。同治十二年(1874年),慈禧太后打算擇要重修圓明園,計劃修復圓明園前朝區、九洲區,以及福海以西以北的少數景點,並將綺春園擇要修復,改名「萬春園」,作為奉養兩宮(慈安、慈禧)太后的居所,預計在其四十大壽時竣工。但該計劃終因財力不足而在開工11個月後作罷。

在港限期展出的大雅齋紫地粉彩花鳥紋高足杯 (資料圖片)

雖然重建計劃不了了之,但「大雅齋」款瓷器燒造卻得以保守下來。據《同治十三年傳九江活計底單》記錄,大雅齋瓷器共有三十三種樣稿。太后在同年三月特別傳旨景德鎮,燒造上鈐有「天地一家春」與「大雅齋」款的瓷器。並於光緒二年(1877年)前後,解運入京。

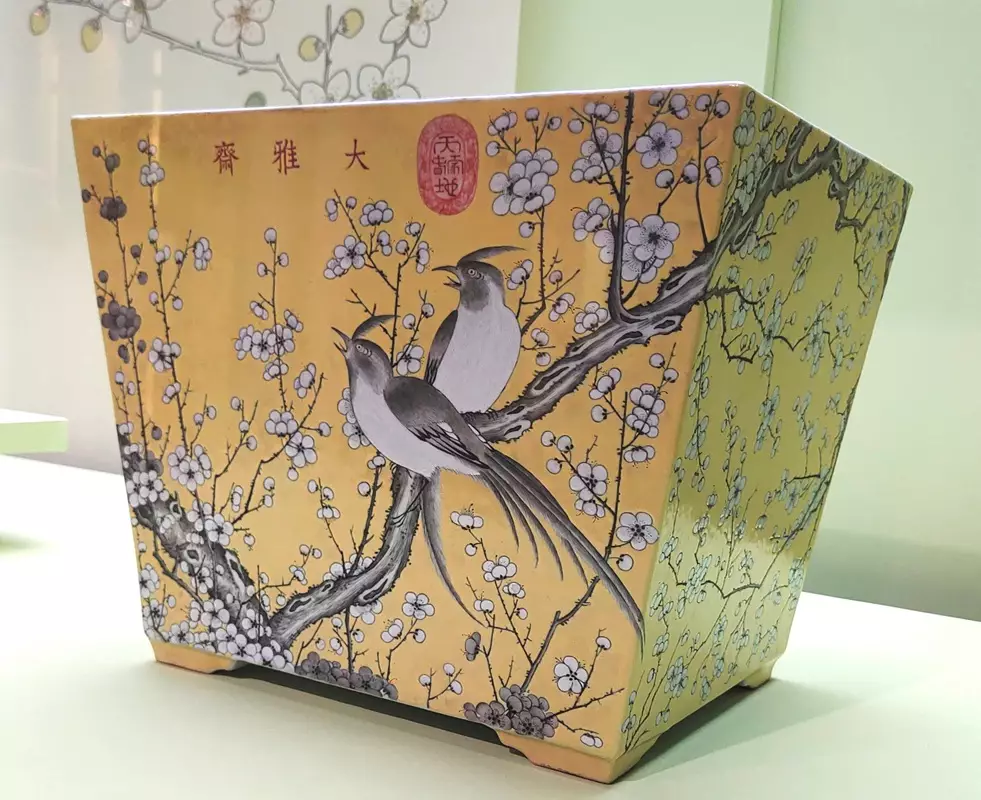

在港限期展出的大雅齋粉彩瓷花盆 (資料圖片)

為甚麼說「大雅齋」款瓷器與重建圓明園計劃有關呢?「大雅齋」是慈禧太后作畫的書房,在慈禧太后下令燒製的「大雅齋」及「體和殿製」器皿上書有「大雅齋」、「天地一家春」及「永慶長春」三款而得名。其中「天地一家春」一款取自圓明園內,后妃隨駕,駐蹕諸院落的總稱。當時慈禧太后為蘭貴人,在圓明園內受到咸豐皇帝的榮寵,自此改變慈禧一生及近代中國的命運。至於「長春宮」是慈禧太后自同治元年(1862年)起的居所及聽政的宮閣。「永慶長春」四字則是一幅掛於宮內的匾額。上述所有文字無不註記太后御用的宮殿名,說明為太后御用瓷。

黄地墨彩花蝶纹羹匙 (圖片來源︰故宮博物院)

在羹匙的底部可見「永慶長春」四字(圖片來源︰故宮博物院)

在風格上,「大雅齋」款瓷器有別於當時清代宮廷藝術一貫的文人山水品味。而較多以折枝花卉、喜鵲、翎毛草蟲等日常生活可觸及的題材為主,這可說是男女之別,以及慈禧太后個人繪畫的愛好有關,從另一方面來說是為研究慈禧太后的藝術品味提供了客觀證據。

「體和殿制」款青花花卉紋花盆盆托 (圖片來源︰故宮博物院)

除了「大雅齋」款瓷器外,另一款由慈禧太后下令燒製「體和殿製」楷書花器已與圓明園重建沒有太多的關係了。「體和殿製」是為了慶祝慈禧太后五十大壽,移居儲秀官計劃案下的陳設花器。所謂「體和殿」是儲秀宮內的穿堂,作為慈禧太后進膳、品茗、日間休憩的空間。據清宮《內務府造辦處活計檔》記錄,「體和殿製」款瓷器的樣稿由畫院繪於清光緒十一年(1885年)十二月,翌年(1996年)的二月始完成,共四十二款。同月太后下懿旨交景德鎮九江關燒造,並於同年十月二十三日如數海運入宮。太后的生日為十一月二十九日,說明這批瓷器則是為慶祝太后五十歲大壽而燒製,為專用御瓷。也因此,瓷器上常見以「壽」字、壽桃等題材的吉祥紋飾。

外底署青花篆書「體和殿制」雙行四字款(圖片來源︰故宮博物院)

雖然「大雅齋」及「體和殿製」兩款器皿有不同的用意,但兩者在設計上十分相似。如兩款盆景器皆以線條簡潔的筒型、方型及花口的花器為主,並且都是胎釉皆厚,色彩粉嫩,見證了慈禧太后的獨特品味。不過在紋飾設計上,兩者略有不同。如「大雅齋」款每一面紋飾皆相連,若攤開整件器皿四面,紋飾則呈現一幅連續的園景。作為比較,「體和殿製」款的花器,以區塊分布的花草紋為主,每一面的紋飾為一則小品,彼此間或無直接的圖案關係,皆可獨立呈現。

從這個角度看大雅齋黃地粉彩花盆。可見兩面紋飾皆相連,若攤開整件器皿的話,紋飾則呈現一幅連續的園景。(資料圖片)

時已至今天,「大雅齋」及「體和殿製」皇家品牌主要藏於兩地的故宮博物院。目前在香港文化博物館也有數款「大雅齋」款的限期展出,展期至2023年2月27日。或許在剛開始聽政的時候,慈禧太后曾經也想念過咸豐皇帝,也曾經有意重建圓明院,但隨著滿清國力的衰落,慈禧太后最終選擇安於逸樂,而且「大雅齋」及「體和殿製」也成為慈禧太后的玩物。