慈禧太后雖然貴為晚清年間實際上的最高領導人,但在她完全掌權以前,曾經有人膽敢笑她出身卑微,並即時引起慈禧太后的反擊,她便是有名的同治皇后--阿魯特氏孝哲毅皇后。

要說二人的故事,應該從咸豐皇帝去世那天說起。當時慈禧太後母憑子貴,兒子載淳繼位為同治皇帝,在位時間1861年11月11日至1875年1月12日。同治皇帝不但是滿清入關以來的第八位皇帝,作為咸豐皇帝長子及唯一存活的兒子,同治皇帝也是中國歷史上最後一位獲先帝認可並通過遺詔的正式合法途徑登基的皇帝。不過慈禧太后出生並不光彩,成為她一生中的痛。

《清帝大婚圖》(資料圖片)

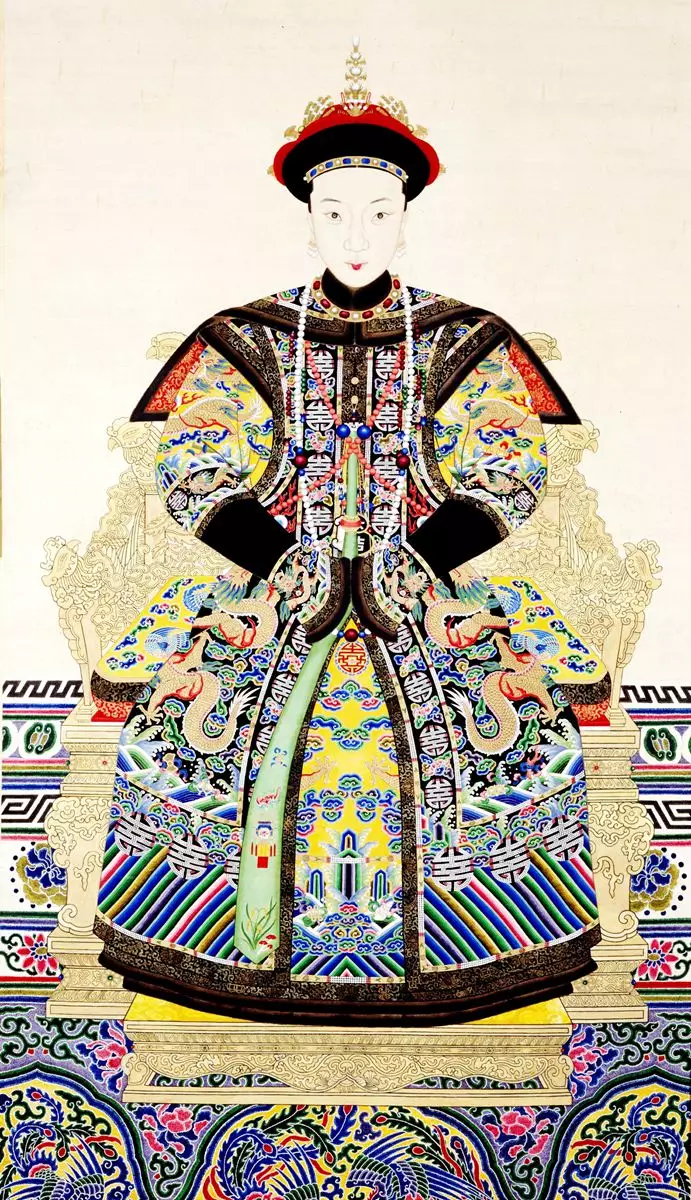

咸豐二年二月十一日(1852年3月31日),時年十七歲的葉赫那拉氏(慈禧太后)在外八旗選秀中被指定蘭貴人,同年五月初九日由錫拉胡同19號四合院的本家送入圓明園,居儲秀宮麗景軒。咸豐六年三月(1856年)慈禧誕下一子,即日後的同治皇帝,獲封為「懿妃」。咸豐十一年七月十七日(1861年8月22日),咸豐帝駕崩,享年30歲。當天,同治帝奉嫡母皇后鈕祜祿氏為「母后皇太后」,住煙波致爽殿的東暖閣;第二天,奉生母懿貴妃那拉氏封為「聖母皇太后」,住煙波致爽殿的西暖閣。兩位太后分別被稱為「東宮太后」和「西宮太后」。

《慈禧太后便服像屏》(網上圖片)

以上都是大家耳熟能詳的的故事,在此要指出的是慈禧太后在選秀中僅取得蘭貴人的身份,相當於現在選香港小姐的十強止步。即使日後母憑子貴獲封為懿妃及「聖母皇太后」,都不能改變她不曾享有僅有皇后才有的從正門「大清門」入宮榮耀,僅從後門即神武門進宮,成為慈禧人生的最大遺憾。但慈禧志比天高,很快便把目光轉到權力上。由於同治皇帝即位時僅有五歲,慈禧太后以他「典學未成」為由,未能親政。如是者直到同治十一年(1872年),當時載淳已經十七歲,屬於適婚年齡,大婚後即意味可以親政,成為真正的皇帝。

大清門 (網上圖片)

當時大清的朝政由「東宮太后」和「西宮太后」所把持,她們兩人各有心水人選,分別為阿魯特氏,以及慈禧支持的富察氏。結果同治皇帝選擇了阿魯特氏,成為日後的孝哲毅皇后,而富察氏被封為貴妃。慈禧自是相當不滿,尤其阿魯特氏是鄭親王端華外孫女,而端華曾強烈反對慈禧垂簾聽政,因此慈禧一直對鄭親王「深惡之」,加上慈禧有名記仇的性格,決心不給皇后有好日子過。但同治皇帝與阿魯特氏婚後表現恩愛,一時之間也找不到下手的機會。

《阿魯特氏孝哲毅皇后畫》(網上圖片)

終於,慈禧找皇后麻煩的機會來了。婚後不久,同治皇帝即告生病了,皇后心急如焚,即到乾清宮看病去。慈禧得知後大怒不已,表示探病前能夠先向慈禧太后稟報,並當面痛斥皇后。皇后不甘受辱,當面頂撞說︰「本宮乃大清門抬進來的皇后」。如是者可說是正中下懷,慈禧反罵道︰「婢子!汝以我為未嘗入大清門乎?汝由我而入,安知不由我而出?」話說在整個大清歷史中,二十八位皇后中僅有五位皇后從大清門入宮,而孝哲毅皇后阿魯特氏便是其中一位,可見是極為風光的一件事情。另外,上述傳聞主要出自野史。雖然不見於正史,但被後世視為高度可信。隨著皇帝病情一日不如一日,終於在1875年1月12日宣告病死,皇后的日子就更加艱難了。

清朝婚儀文物、金龍紐「皇后之寶」印章。(資料圖片)

由於同治皇帝沒有兒子,皇后不能像慈禧太后般母憑子貴,及後慈禧太后指定醇親王奕譞之子載湉繼位,是為光緒皇帝。這使皇后處於非常尷尬的位置,因為光緒皇帝與皇后屬於平輩身份,所以不能封為太后,只好抱怨不已,躺在床上哭泣。慈禧得知後把皇后叫來,先是破口大罵,然後是後世盛傳的打她三個巴掌。其後的發展,慈禧決定乘勝追擊。據《道鹹以來朝野雜記》記載,慈禧想廢掉皇后,便找醇親王奕譞商量此事。怎知醇親王不買帳,反對慈禧說:「祖制所定,非由大清門入者不能廢大清門入之人」

醇親王奕譞 (網上圖片)

故事的結局,是在同治皇帝去世七十四天後,年僅十八歲的孝哲毅皇后阿魯特氏也離奇去世。由於慈禧太后有傳毒死光緒皇帝的事跡,所以後世有傳阿魯特氏為毒死之說。只得感慨說遇上慈禧太后是阿魯特氏人生的最大不幸事。