南粵雄關與古道位於南雄市珠璣鎮梅嶺村梅關古道。梅關歷代為兵家必爭之地,自唐代宰相張九齡奉旨開鑿梅嶺古道後,梅關古道即成為嶺南溝通中原的咽喉要道。在1934年的南方三年游擊戰爭時期,南粵雄關與古道曾為陳毅隱蔽處、南下解放大軍與北江第二支隊會師舊址,在今天成為廣東省著名的古跡、紅色旅遊景區。

梅關古道自梅嶺村北路口蜿蜒至關樓,長1200米,寬3~4米,以青石、鵝卵石鋪砌,連通江西大餘縣境。梅關關樓坐落在粵贛交界的梅嶺山巔隘口,關樓南向門額刻「嶺南第一關」,北向門額刻「南粵雄關」。梅關古道近年得到全面維修,古關依舊,古道悠悠,狀況良好。

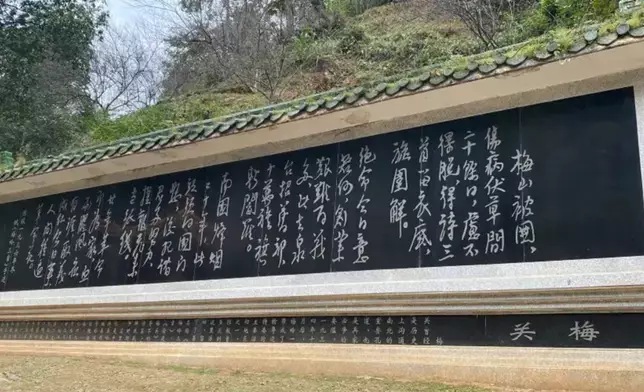

南粵雄關與古道概述圖 (網上圖片)

在南方三年游擊戰爭時期(1934年秋至1937年冬),梅嶺成為紅軍游擊戰爭根據地之一,梅關成為贛粵邊各紅軍游擊根據地、游擊區的重要交通、聯繫通道。陳毅等領導同志頻繁在此一帶活動,也多次在此處隱蔽、遇險,經歷了常人難以想像的艱難險阻。

梅嶺古道據說由唐代名相張九齡奉旨開鑿 (網上圖片)

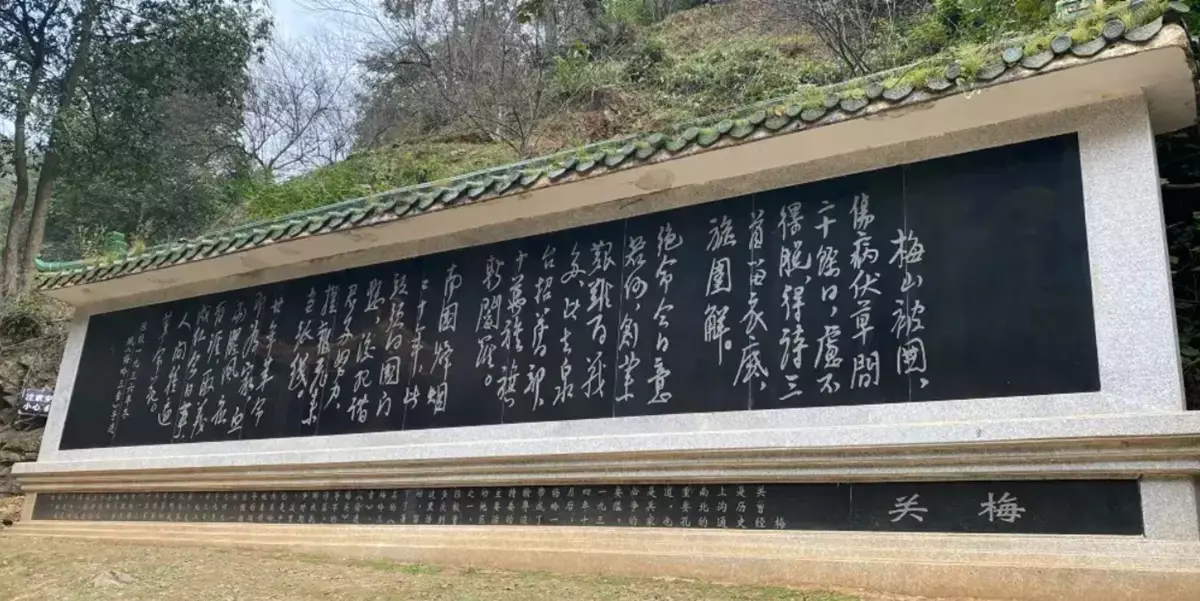

1935年10月中旬,紅軍叛將龔楚妄想通過「北山事件」,一舉消滅北山區黨組織和紅軍游擊隊願望落空了。項英、陳毅兩位高級紅軍將領成功脫險,從北山轉移回到油山的途中,經過梅關時,陳毅寫下著名的《偷渡大梅關》一詩:「敵壘穿空雁陣開,連天衰草月遲來。攀藤附葛君須記,萬載梅關著劫灰。」在1936年冬,面對國民黨的清剿,陳毅寫下了那氣壯山河的「絕筆」——《梅嶺三章》:

〔一〕

斷頭今日意如何?創業艱難百戰多。

此去泉台招舊部,旌旗十萬斬閻羅。

〔二〕

南國烽煙正十年,此頭須向國門懸。

後死諸君多努力,捷報飛來當紙錢。

〔三〕

投身革命即為家,血雨腥風應有涯。

取義成仁今日事,人間遍種自由花。

在艱苦的三年游擊戰爭中,陳毅多次輾轉、隱蔽於梅嶺,最終保存了革命力量。

南方紅軍游擊隊日後被改編為新四軍 (網上圖片)

1949年七八月間,中國人民解放軍在湖南、江西、福建發動了強大攻勢,勝利向南推進,中共中央軍委發出向廣東進軍的命令,根據中央的指示,中共中央華南分局要求五嶺地區發動廣大軍民做好迎軍支前的準備工作。

南粵雄關 (網上圖片)

贛州解放後,9月11日至20日,葉劍英在贛州主持召開中共中央華南分局擴大會議。五嶺地委書記張華奉命到贛州接受任務,在贛州成立「北江第二支前司令部」,由張華任司令員兼政治委員,袁鑒文任副政委。張華從贛州回到大餘後,即派葉昌主力開往南雄梅嶺、鄧坊一帶,配合南方游擊隊和地下黨組織,發動群眾,籌備糧草,搜集情報,準備迎接中國人民解放軍南下部隊進軍廣東。

梅關古道 (網上圖片)

1949年9月23日上午,張華、葉昌率北江第二支隊所屬部隊,登上梅嶺。北江第二支隊劉裕安營在梅嶺列隊等候,迎接南下解放大軍。下午3時,中國人民解放軍第二野戰軍第四兵團第十五軍四十五師所屬部隊的指戰員們,浩浩蕩蕩地通過粵贛交界處的梅關關樓,同前來迎候的北江第二支隊的同志們勝利會師。在巨幅的毛澤東畫像前和鮮豔奪目的紅旗下,雙方相互擁抱,熱烈歡呼。長春電影製片廠一名隨軍攝影記者,把這場面拍成電影膠片,記載了這激動人心的歷史時刻。

24日淩晨3時半,解放軍124團直撲南雄城,經過幾小時戰鬥,共殲滅國民黨軍及地方保安團1300多人,奪取了嶺南第一座縣城,南雄全境獲得解放。

陳毅經過梅關時留下《梅嶺三章》:「南國烽煙正十年,此頭須向國門懸。」(網上圖片)

梅關古道是廣東省著名的古跡、紅色旅遊景區,1982年5月被南雄縣人民政府公佈為南雄縣文物保護單位,1989年6月被廣東省人民政府公佈為廣東省文物保護單位,2013年3月被國務院公佈為全國重點文物保護單位,2004年9月分別被南雄市、韶關市列為愛國主義教育基地,2017年12月被韶關市國防教育領導小組辦公室列為韶關市國防教育基地,2019年4月被中共韶關市委黨史研究室列為韶關市黨史教育基地,2019年7月被評為廣東省自然教育基地。

文章文字版權由廣東人民出版社許可