「雙管齊下」這個成語最早的相關典故是出自於唐代朱景玄所寫的《唐朝名畫錄》,在卷九十七有提及:「惟松樹特出古今,能用筆法。嘗以手握雙管,一時齊下,一為生枝,一為枯枝。」

唐代畫家張璪不但擅長文學,其畫技還十分高超。當朝宰相劉晏很欣賞他的畫,還特意邀請他去京城,舉薦他擔任檢校祠部一職。可是後來張璪因事獲罪,被相繼貶為衡州司馬以及忠州司馬。由於張璪在官場上鬱鬱不得志,以至於他把更多的心思和時間都放在畫畫上。他山水松石畫中激越的筆勢、颯爽英姿吸引了時人的目光,甚至連當時有名的畫家畢宏都問他到底師從何人。

張璪曾畫有《松石圖》、《寒林圖》、《松竹高僧圖》等作品,並著錄於《宣和畫譜》,但其實多數作品已失傳。(網上圖片)

張璪善畫山水,尤精松石。雖然他的技法受到王維水墨畫的影響,但他也有自己獨創的技法和風格。因為他的松石畫常常透露出獨特的意象,所以總是引起京中的猜畫風潮。每當畫成,人們都會爭相搶購。

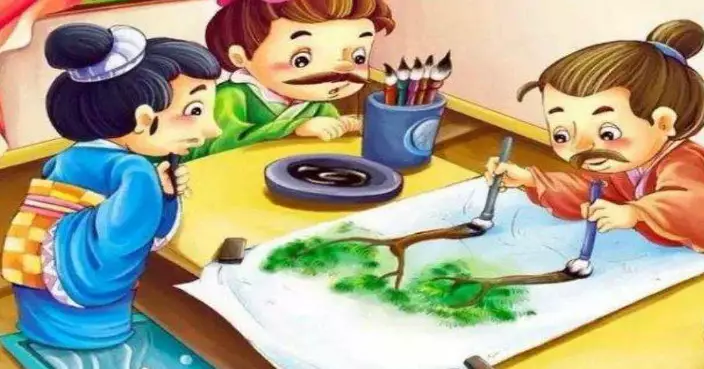

建中三年,張璪作畫於長安。聽說當時張璪手執兩筆,同時作畫。更人驚訝的是,兩支筆可以畫出不同的景象。一支畫出鮮活的松枝,另一支畫出幹枯的樹幹,氣勢超然。要是張璪畫到得意之處,更是會以手醮色,直接揮塗。可別小看張璪的指畫,他可以單憑手指就把山石的凝重,泉水的徑流,表現得活靈活現。凡是看過他作畫的人,沒有一個不佩服他那雙管齊下的本事,甚至後來王默的「腳蹙手抹」也是受到張璪指畫的啟示。

雙管齊下 (網上圖片)

面對畢宏的提問,張璪僅回答了一句「外師造化,中得心源。」這句話的意思很簡單,當中的「造化」指的就是大自然,「心源」也即作者的內心感悟,所以這句話的意思就是說大自然是藝術的根源,而畫師們就該師法自然。可是自然之美能不能轉換成藝術之美,還是得看藝術家的內心情思和作畫構設。張璪的這句話是中國美學史上「師造化」理論的代表性言論。

後世據此典故引申出「雙管齊下」這個成語,成語中的「管」字其實就是筆的意思,原指手握雙筆同時作畫;後比喻做事同時兩個方面進行或同時使用兩種方法解決問題。

網上圖片

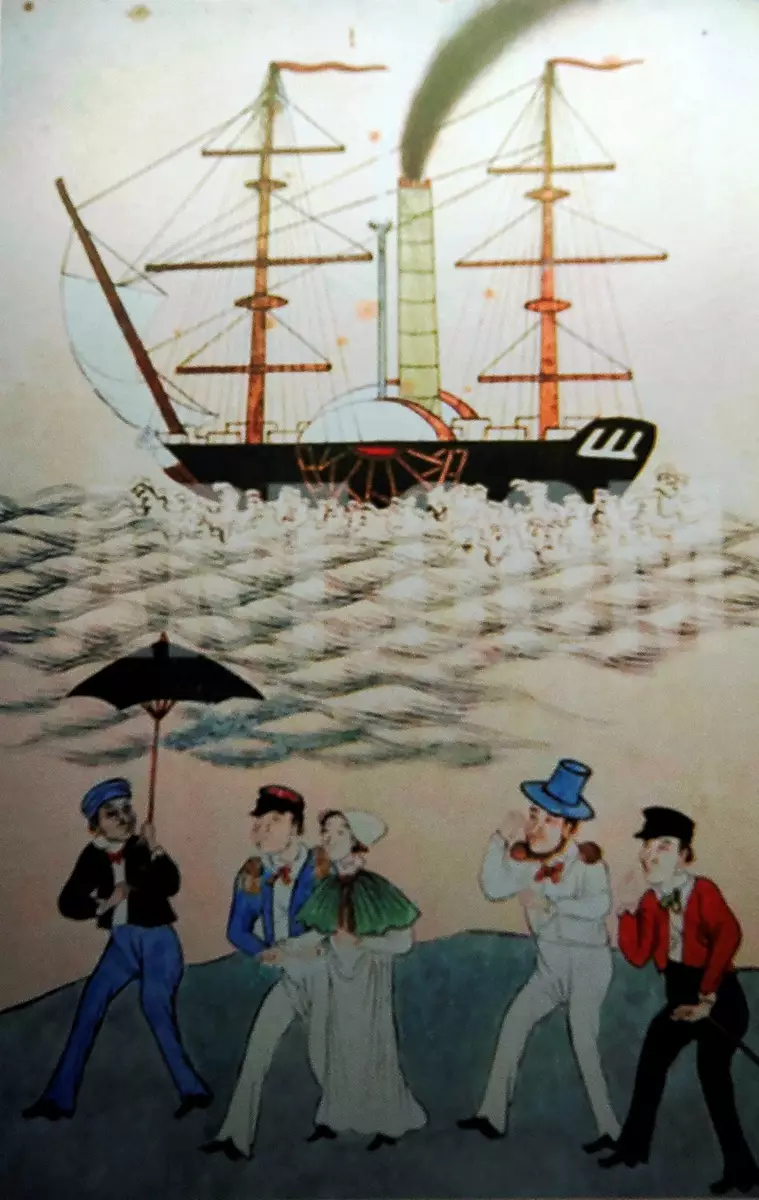

眾所周知,在鴉片戰爭前清政府對於洋商限制多多,如不允許攜眷(洋婦)進入廣州城,曾使洋商大為不滿。在1830年,英國商人盼師(Willian Baynes)公然違反禁令,試圖測試中方的反應,曾一度使雙方劍拔弩張,幾乎使鴉片戰爭提前爆發。

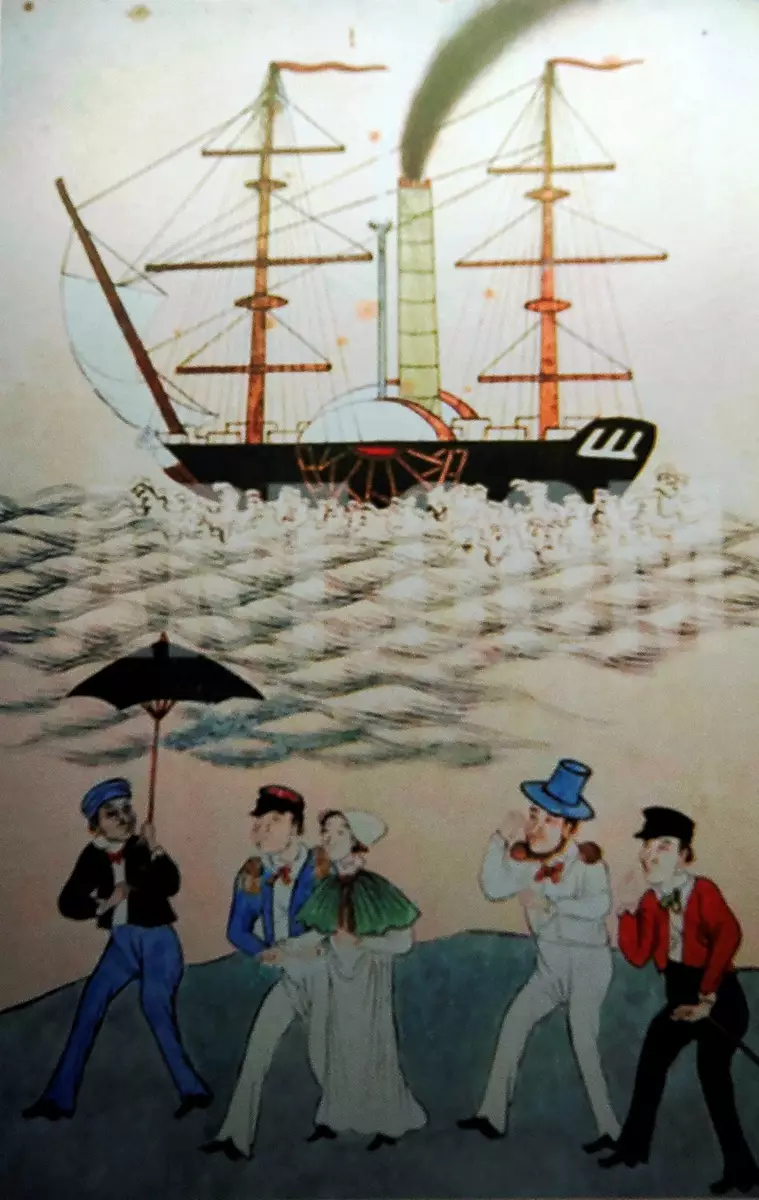

番婦被逐回澳門示意圖 (資料圖片)

在清中葉以前,「洋婦」也稱「番婦」是禁止進入中國的,僅可停留在澳門。當然洋商也是設法無視禁令。在乾隆十六年(1751年),荷蘭商人亞畢時乘坐舢板攜帶一名「番婦」及兩名「番女」試圖進入廣州瑞豐洋行居住,結果被罰驅逐出境。在乾隆二十四年(1759年),更頒佈《防範夷條例》(即使稱防夷五事),明令嚴禁外國婦女來華、嚴禁外商在廣州過冬。

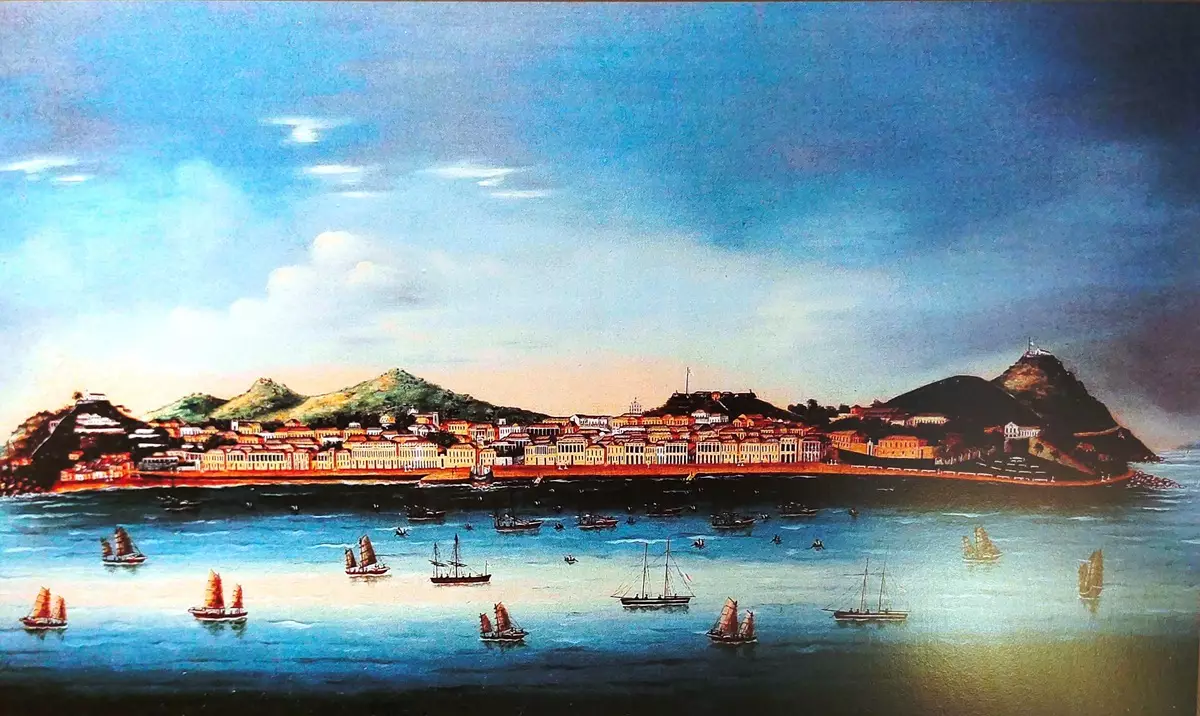

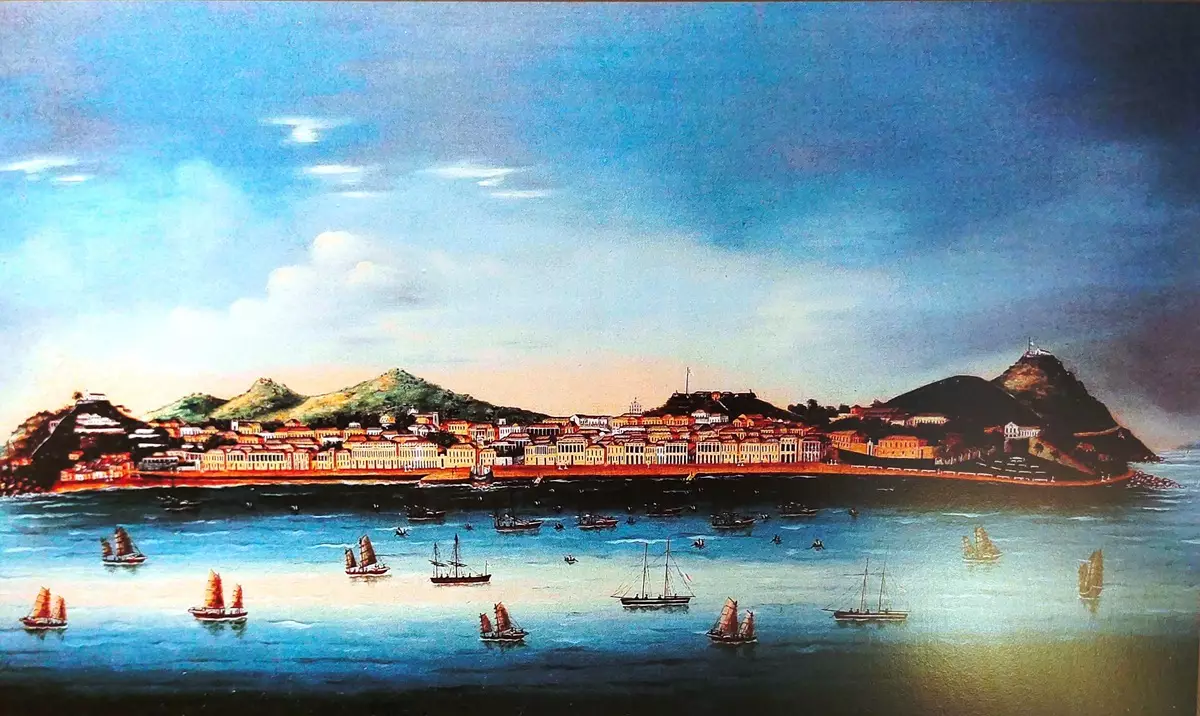

1840年澳門南灣外港洋面。按乾隆二十四年(1759年)防夷五事規定,貿易季結束後,外國商人得駕船回國,或在澳門就地過冬。(資料圖片)

雖然朝廷有明文禁止「洋婦」入城,但洋商私帶婦女入境時有發生。如乾隆三十四年(1769年),英商菲臣私帶婦女進入廣州,被當局發現,當即「將該番婦押往澳門,出示嚴禁」,並對有牽連的中國行商、通事、和政府衙役進行嚴懲。在1830年初,英商懷特曼J.C.Whiteman攜妻進入廣州商館,最終在中方抗議下,夫婦二人被迫遷往澳門。不過隨著來華外商人數逐漸增多,雙方的衝突更為頻繁,終於有了1830年的「盼師案」,使雙方一度迫近戰爭邊緣。

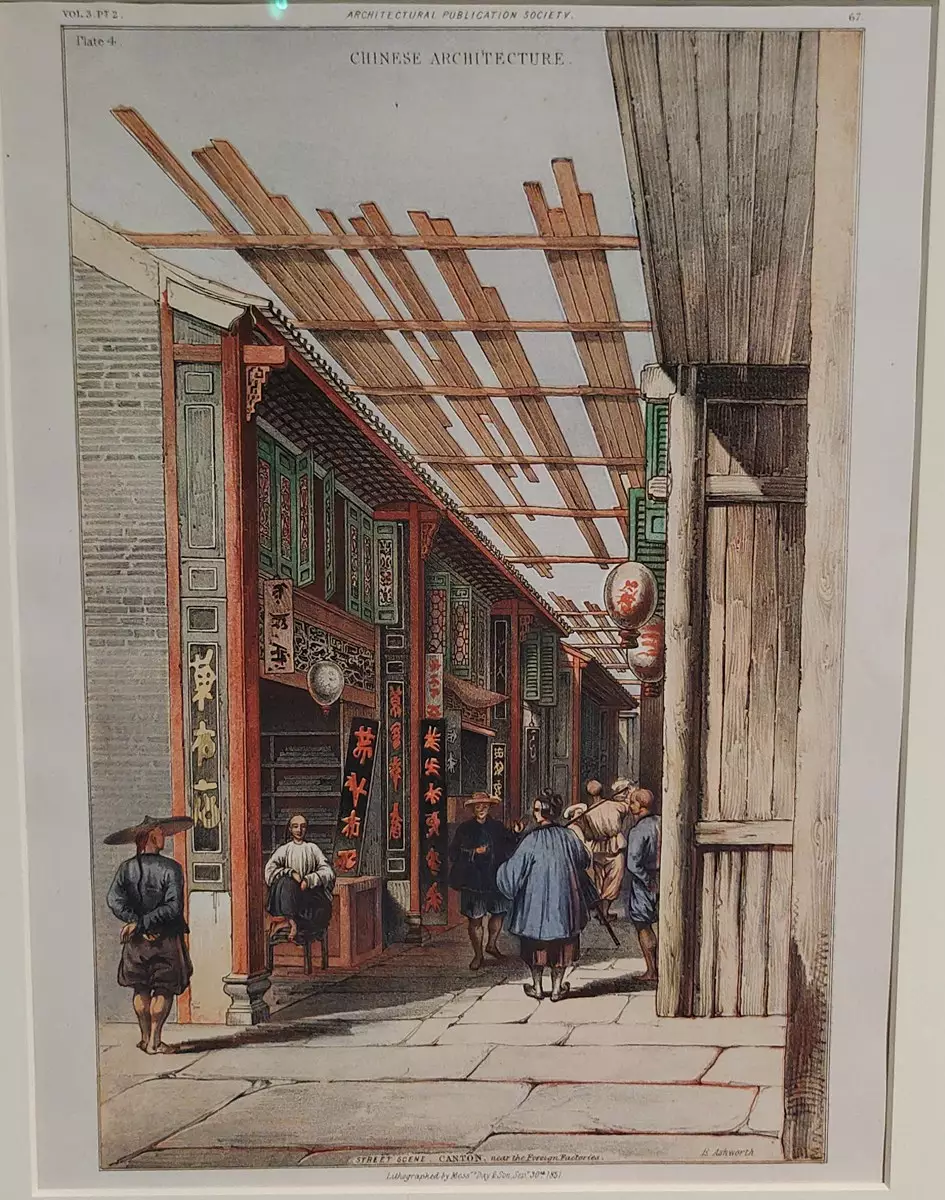

沃森Wathen (畫);克拉克Clark(刻印)19世紀《廣州外商洋行區靖遠街道》。圖中可見洋商並未攜同洋婦進城。(資料圖片)

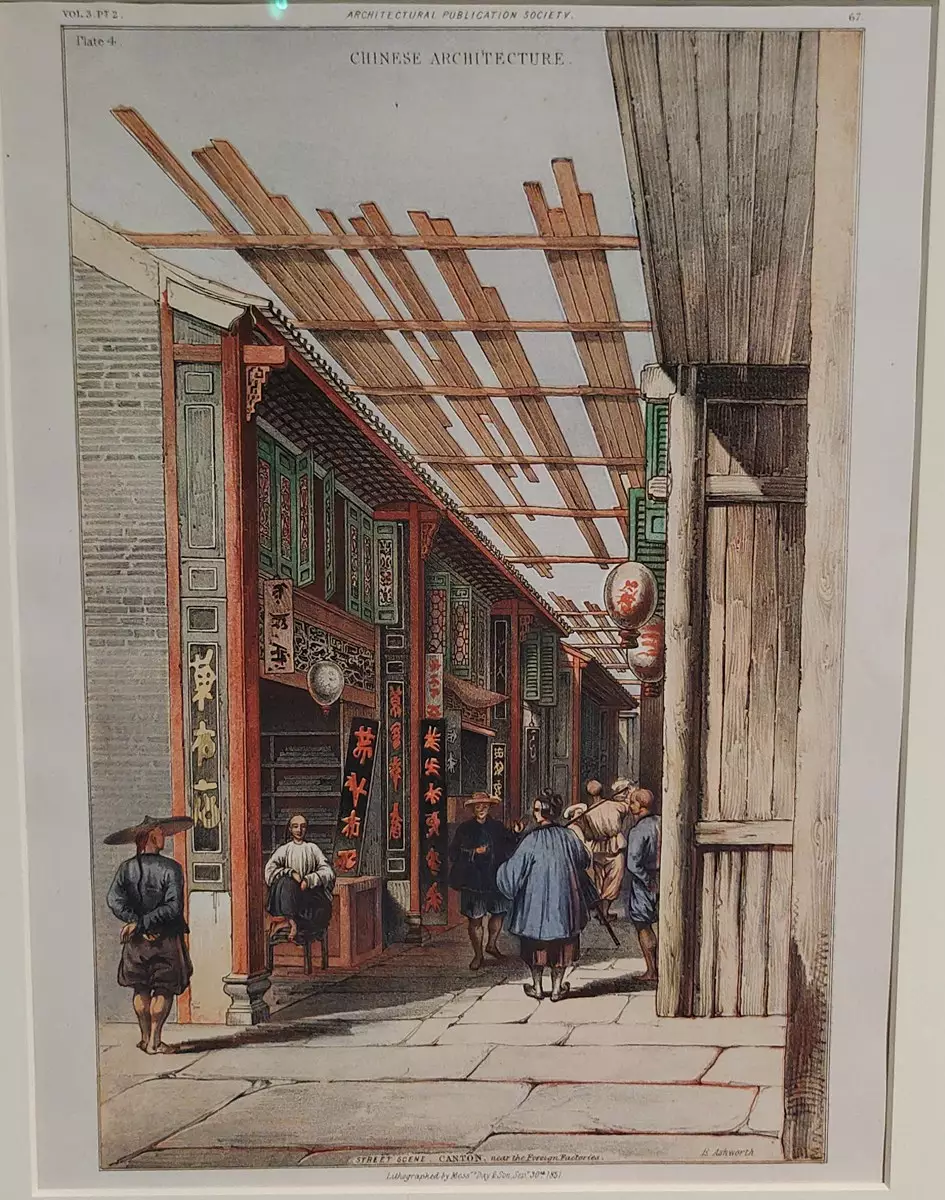

愛德華‧阿什沃思Edward Ashworth(1814-1896)(畫);戴氏Day & Son(印)1851年《廣州商館區之中國街道建築》。畫中可見洋人及洋婦在街上活動。(資料圖片)

盼師Willian Baynes是誰人?他是時任英國東印度公司駐華「管貨人委員會」主席,即中國人慣稱的「大班」。不過更重要的,是他一向主張對華採取強硬政策,這事件也是他處心積慮,有預謀的公然挑釁。1830年10月4日,盼師公開帶著妻子和葡萄牙籍婢女從澳門進入廣州,沿途招搖過市,並違反規定乘坐轎子。這事無疑觸及中方的紅線。11日即一周過後,兩廣總督李鴻賓命令廣州知府轉飭總行商伍受昌令其退回澳門,「並飭嗣後夷商進館,不許乘坐肩輿」。

1859年4月30日《倫敦畫報》上一間香港畫室工作的情況。圖中中國畫師正忙於按手中照片繪製洋婦的畫像。(資料圖片)

上如前文所說,這是一次有預謀的公然挑釁。因此不僅盼師拒絕執行命令,英國商人也紛紛提出抗議。10月20日,李鴻賓再次通過行商向盼師下達嚴令,如果三天之內不將「番婦」遣回,將派兵入館驅逐。盼師眼見機會來了!立即通過海軍司令調來一百多個士兵,全副武裝進入商館。一時間,雙方劍拔弩張,形勢隨時可能失控。

清末《青花西洋花園圖盤》。內繪西式花園、西洋男女人物圖案。(資料圖片)

事實上,當時清廷是害怕引起中外戰爭的,因為剛花了好多錢鎮壓了一次邊疆叛亂,實在打不起另一場仗,這也是為什麼後來道光派林則徐到廣州禁煙時,反復叮囑「切莫開啟釁端」的原因所在。所以,李鴻賓所謂出兵驅逐,不過是虛張聲勢罷了。後來,行商伍受昌出面調停(編按︰清廷規定,外國商人不得直接與天朝官員接觸,所以,命令是由行商轉達)。以盼師身體有恙需要人照顧為名,讓兩位女性暫留廣州,待病好後再行離去。最終,「番婦」在廣州共居住50天後,即退回澳門。清廷為了顯示天朝威嚴,將一個向盼師提供轎子的行商謝五革職,並發配新疆。

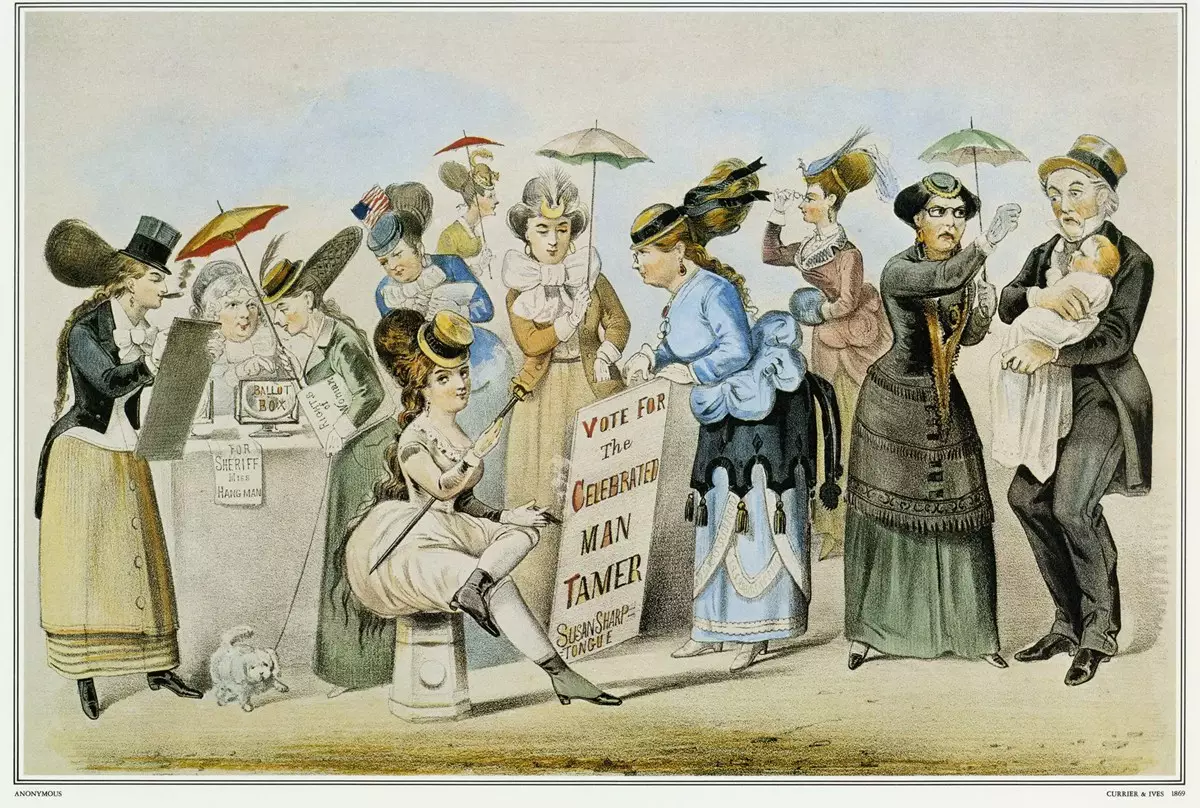

由於中西方文化上的異差,使當時的中國人對於洋婦的衣著打扮曾經非常反感。(網上圖片)

盼師事件發生後,道光帝於12月8日下諭旨,重申嚴禁「番婦來華」政策。1831年3月,李鴻賓等重新制定了《防範夷人章程》,措施更為詳細、嚴厲。此後十年內,此類公開挑釁事件未再發生。不過,雙方的矛盾越來越深,並終於爆發鴉片戰爭。

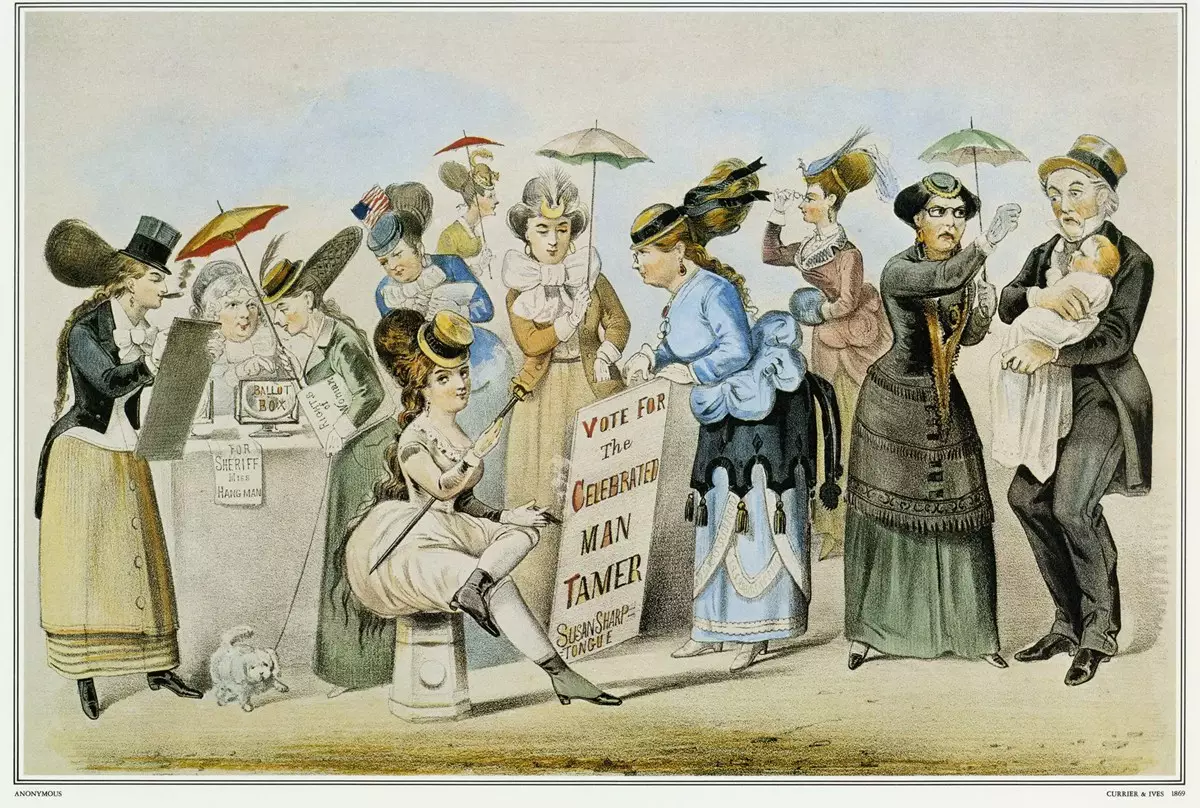

當時洋婦在社會上地位普遍較高,也是中方害怕其入城的原因之一。(網上圖片)

在鴉片戰爭結束後, 中方被迫簽訂《南京條約》,其中第二款列明:「自今以後,大皇帝恩准英國人民帶同家眷,寄居大清沿海之廣州、福州、廈門、寧波、上海等五處口岸。」其後,同樣的內容又見於中國與美國、與法國、與瑞典挪威及諸多近代中國與約國的雙邊多邊條約中。它標誌著中國與西方經過漫長時期爭執的外國婦女進入中國通商口岸的禁令,終於在英軍大炮的威力下遭到廢除,並以不平等條約的法律形式將此固定化、制度化。