樓蘭是一個充滿了傳說和古人情懷的名字,同時也是一個神秘而古老的地方。在中國古典文學中,提到樓蘭的詩歌多達八十四首,其中大多數都以「破樓蘭」或「斬樓蘭」為主題,這讓人很好奇,樓蘭究竟有何能耐,讓古人對其恨之入骨,甚至發誓「不破樓蘭誓不還」?

網上圖片

樓蘭之始

當我們踏進樓蘭的遺跡,感受那片荒凉而寂寥的土地時,仿佛時光倒流。我們置身於歷史長河之中,樓蘭的故事如同一幅古老的畫卷,細膩而富有邏輯性地描繪著人類文明的興衰荣辱。

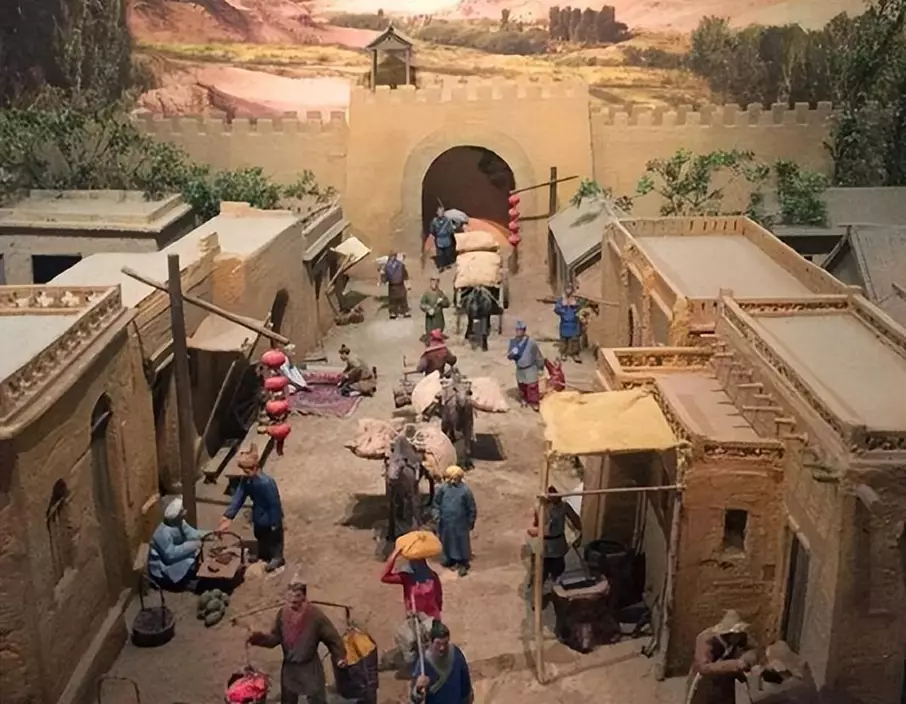

樓蘭以一座城郭之國的身份,默默承載著「絲綢之路」南北兩路的分界線,成為商旅往來的必經之地。然而,樓蘭注定要面對匈奴的威脅和壓迫,成為咽喉要道上的一根刺。

要了解樓蘭的故事,我們首先需要了解「絲綢之路」。在「絲綢之路」開闢之前,中原地區對樓蘭這個地方一無所知,「絲綢之路」的誕生將中原與樓蘭連接在一起,為兩地的接觸創造了機會。「絲路」是從長安出發,經過甘肅和新疆,再經中亞和西亞,最後通向地中海的一條貿易路線。這條路連接東方、西方和中東,開啟了最初的全球化紀元,而中國的絲綢也正是通過這條「絲路」,才能將其運往羅馬,並成為一種貴族服裝的象徵。

但「絲綢之路」的開闢並非一蹴而就,早在商代時期,中國與其他地區已經有過接觸,如考古發現的商代墓葬中的青銅器就證明了這一點。此外,馬車也是從外國傳入中國的舶來品,馬車傳入中國的路線與後來的「絲綢之路」高度吻合。因此,古代人並沒有「絲綢之路」的概念,他們的商路往來更像是接力一般,逐步傳遞到羅馬,而羅馬也將本國的特產傳到中國。

儘管那個時候的人們並沒有意識到自己正在進行一場如此偉大的商業活動,樓蘭隨著「絲綢之路」的開通而退出歷史舞台,司馬遷《史記》中將樓蘭描寫為「一城一地,四萬余人」,是「西域36國之一」。

網上圖片

樓蘭之爭

樓蘭這個小國雖然不願與漢朝對立,然而由於匈奴的存在,樓蘭成了他們喉嚨中的一根刺。

樓蘭位於絲綢之路與其匯合處,所有商隊都必須經過樓蘭才能獲取補給。樓蘭與漢王朝並無任何仇恨,甚至對漢朝的行蹤一無所知,只是樓蘭王朝受匈奴所制約,成為絲綢之路上的絆腳石。

匈奴人與中原人之間的矛盾由來已久,自從春秋戰國時代開始,秦國就一直與匈奴交戰,並修築長城以抵禦他們。秦國統一中原後,一直到漢武帝時期,匈奴人仍然是西北的霸主。漢武帝深知匈奴人的威脅,決定展現自己的實力,讓他們不敢輕舉妄動。

為了了解匈奴的情況,漢武帝派遣特使張騫前往西域。對於張騫來說,他的使命並不平坦,不久之後就被匈奴俘虜,幸好單于對張騫頗為欣賞,沒有殺他,僅將他拘禁起來。

張騫在匈奴被關押了十年,直到他從匈奴內部戰爭中逃脫出來。儘管張騫未能爭取到同盟,但他出人意料地開拓了一條新的商路,使得漢王朝與西域諸國的貿易得以恢復。

網上圖片

樓蘭在這段時間逐漸崛起,雖然只是一個小國,但通過與其他商隊進行貿易,確保了國力的強盛。然而,由於匈奴的侵略,樓蘭成為絲綢之路上的轉折點。商人們在路上遭受匈奴的劫掠,甚至使臣都被殺害,樓蘭毫無反抗的餘地,只能順從匈奴的命令。

漢武帝無法容忍樓蘭的侵略和威脅,於公元前108年派遣七百騎兵向其宣戰,要求其歸順漢朝。儘管樓蘭有投降的意願,但那只是對樓蘭的回應而已。匈奴再次對樓蘭發動進攻,樓蘭國王無奈之下,只好向匈奴和漢朝投降,並把兩個兒子分別送到匈奴和大漢,以求和解。

如此一來,樓蘭得到了一段時間的安寧,但在公元104年,匈奴人再次向樓蘭發起進攻,迫使樓蘭暗中阻撓李廣利的軍隊出兵攻打大宛國。李廣利是漢朝的一名勇將,他不滿樓蘭王的暗中算計,將其擒到長安,交給了漢朝皇帝。

樓蘭的所作所為讓漢武帝非常惱火,但樓蘭王也非常壓抑,身為一個小國,他只是被逼無奈才做出這樣的決定。樓蘭王再三懇求,漢武帝考慮到樓蘭與匈奴、漢朝交界之地,最終決定寬恕他們,讓其回國。

然而,樓蘭王剛回國沒多久就驾崩了,這就引發了繼承人的問題。由於匈奴靠近樓蘭,他們很快將王儲當作人質,帶到了樓蘭。在匈奴的支持和煽動下,樓蘭王儲不甘心於漢朝的統治,不斷干涉漢朝的政局。

就在這時,漢武帝去世,漢昭帝登基,霍光試圖說服漢昭帝答應出兵樓蘭,但漢昭帝與漢武帝完全不同,他不願意動武,因此霍光只能自己行動。

網上圖片

樓蘭歸順

在無奈之下,霍光尋找到一位身材魁梧的傅介子,帶領著三十六人前往樓蘭。儘管只有三十六人的力量遠遠不足以攻打樓蘭,但傅介子不得不運用他的智慧。傅介子抵達樓蘭後,以大漢特使的身份前來封賞樓蘭王。

新上任的樓蘭王猶豫不決,傅介子卻找到了一個機會,他告訴樓蘭王,如果你不接受賞賜,就意味著你不願向大漢稱臣,樓蘭王明白這個機會的重要性。他接受了賞賜,並承諾效忠於大漢。傅介子的聰明才智使樓蘭免於戰火,成為大漢的附庸國。

樓蘭不再是中原人心中的敵人,而是漢朝的盟友,但樓蘭的命運並沒有因此改變。隨著漢朝的滅亡,樓蘭在五胡亂華的時期遭受了重創,最終在歷史長河中完全消失。