殉葬制度是我國古代固有的一種墓葬制度,又稱為陪葬,指的是將器物、畜牲甚至活人陪同死者葬入墓穴。以活人陪葬是古代喪葬常有的習俗。

最初,人殉作為古代原始社會的遺留,是一種身份和政治地位的體現,同時也表現了古代人的生死輪回觀念。在中國歷史長河中,這種習俗延續了相當長的一段時間。直到辛亥革命之後,中華民國的建立才結束了殉葬這一制度。

網上圖片

殉葬的歷史

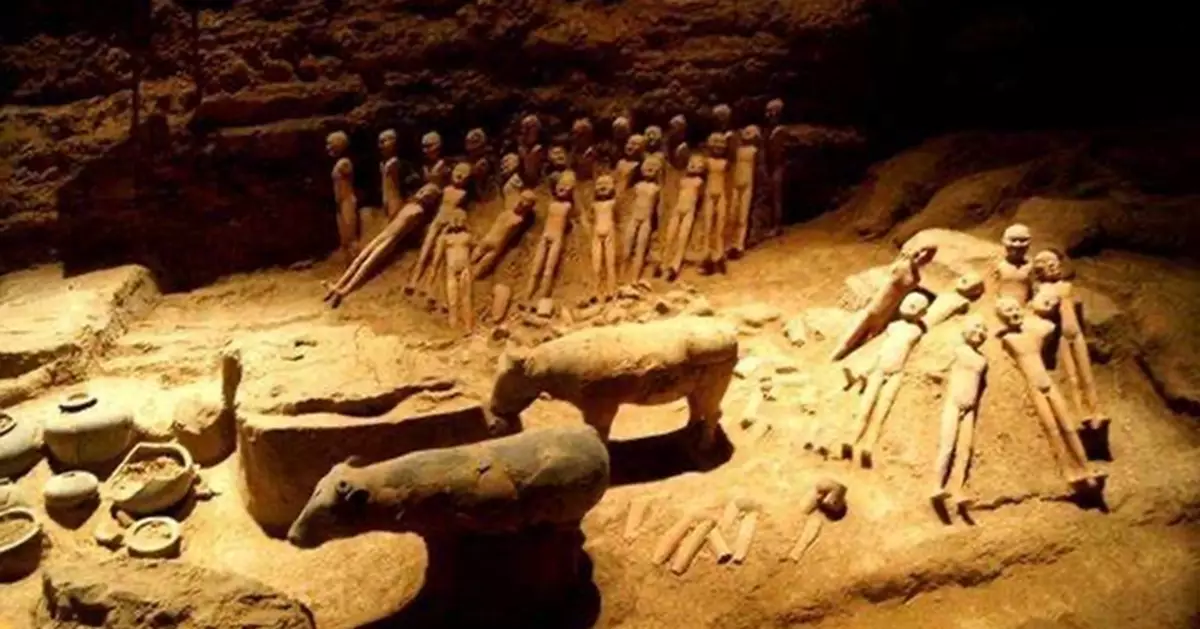

根據考古發現,在原始社會時期,殉葬制度已經出現。真正在中國歷史上留下印記的殉葬始於商朝,一般來說,商代的統治者在死後會命令自己的親屬或部下進行陪葬,但規模並不大。

《墨子·節葬下》中記載,天子殉葬的規模高達數百人,就連士大夫也要有幾十人陪葬。這句話大體上反映了西周春秋時期的殉人情況,殉葬的規模是以等級和身份的不同劃分的。

到了春秋戰國時期後期,陶俑開始替代人進行殉葬。孔子曾說:「始作俑者,其無後也。」就是指這一情況。

在秦漢時期,殉葬規模有所縮小。秦始皇死時,相比前朝有了一些改變,將活人殉葬改為兵馬俑陪葬。然而據史書記載,參與建設的工匠和宮女都被殺死在陵墓中。

網上圖片

到了漢朝建立後,漢高祖劉邦以及漢惠帝都堅持反對殉葬制度。漢朝人的生死觀十分豁達,因此殉葬制度的影響力大大減弱。

從西漢晚期到宋朝,除邊遠地區以外,殉葬多半是偶然的事件,不再是一種制度或盛行的習俗。如史書記載,三國時吳將陳武戰死,孫權下令以陳愛妾殉葬,但卻受到時人的批評。

殉葬的復興

然而,在遼金時期,一些邊疆民族仍保留著活人殉葬的習俗。雖然遼金深受漢文明影響,但殉葬制度卻未被當時的統治者廢除。

遼太祖就曾有大規模殉葬的記錄。到了蒙古統治時期,有記載稱成吉思汗死時,靈柩經過之處,所遇之人「盡殺之」以殉葬,殺了近兩千人,另外還用四十名貴族女子殉葬。因此,在一定程度上,蒙古以及後來的元朝復興了殉葬制度。

明朝初期起,殉葬制度在中原地區被明太祖重新恢復。有學者認為,明初殉葬制度的恢復是繼承了元代。不僅皇帝要求殉葬,這一風氣也影響了宗室大臣。明太祖曾命自己亡故兒子的妻妾殉葬,如秦王朱樉的妃子王氏。

明太祖去世時,有十數名後宮女子殉葬。明成祖朱棣逝世後,後宮妃子和宮女也被要求為其殉葬,其中就有著名的韓麗妃。韓麗妃哭著跪地祈求新君明仁宗朱高熾,說自己在朝鮮老家還有老母親需要贍養,懇請放自己回朝鮮,不要讓自己殉葬。然而,無論韓麗妃如何哭求,朱高熾都不為所動,最終韓麗妃只能無奈赴死。

網上圖片

到了明英宗時期,殉葬制度出現了轉折。明英宗在土木堡大敗,還冤殺了功臣於謙,但由於英宗廢除了殉葬制度,這使得他在個人私德方面獲得了相當高的聲望。史書評價:「罷宮妃殉葬,則盛德之事可法後世者矣。」

到了清代,滿清在入關之前也是進行部落漁獵生活,因此清朝統治者一開始也推崇殉葬制度。努爾哈赤去世後,其福晉進行殉葬。侍衛也要自殺來表示對統治者的忠心。

到了順治年間,董鄂妃去世,順治便要求宮女太監進行陪葬。幸而康熙十分反對殉葬制度,嚴令禁止使用活人殉葬,這樣,人殉的行為才被遏制下來。

殉葬者的命運

殉葬制度在中國持續了很長時間,甚至有些墓葬挖掘後發現使用了活人進行陪葬。那麼,被選中進行陪葬的人的命運如何呢?我們可以從一些事例中一探究竟。

吳王闔閭女兒去世後,舉辦葬禮吸引了城中群眾圍觀,吳王闔閭下令將圍觀的百姓關入墓穴之中進行陪葬。這些人被活活困在了陵墓中。一般來說,人需要基本的食物和水來維持生命,而墓穴中卻沒有這些東西,所以,陪葬的人大部分都會渴死餓死。

在這種極端情況下,人類的生存極限只有七天。也就是說,這些陪葬的人最多只能在墓中存活七天。此外,地下墓穴中空氣流通不暢,氧氣不足,會使得陪葬的人因為呼吸不到足夠的氧氣窒息而死。對於這樣的陪葬者來說,也許用不到一天就會徹底缺氧而死。

網上圖片

對於皇室陪葬來說,被選中的嬪妃可能會事先被賜予毒藥。進入陵墓後,妃子們使用毒藥自殺,保持一種體面的死法,這樣也可以在九泉之下面容姣好地面對皇帝。

而對於一些太監和宮女來說,則可能沒有那麼體面。秦始皇將為自己修建陵墓的工匠和後宮的妃子統統殺死在陵墓中,導致屍體交錯縱橫。這也是墓葬中最常見的現像之一。

殉葬制度是中國歷史文化中的糟粕,需要被完全拋棄,其本質是封建帝王專制的結果。幸好,生於現代社會的我們再也不用目睹這種慘況。