知縣不敢輕易得罪「舉人」的現像,實際上始於明朝洪武年間,因為洪武三年的時候,朱元璋做了一件事情,把舉人的地位抬到很高的位置。

這一年應天府的首科鄉試上,一共出了七十二位舉子,按照以往的朝代慣例來說,他們如今是有了參加會試的資格,一旦會試也進科了,便是最高規格「面聖」的殿試,一飛衝天、封王拜相,不是幻想。但這七十二位舉人,還沒有開始參加會試,他們的「科舉」之路就被截斷了。因為朱元璋下令,破格讓這七十二個舉人提前為官,而且還是在應天府當地任官,這就意味著,這七十二個「幸運兒」壓根不需要通過成為進士的路子,就能在大明朝最中樞的系統為官,前途不可限量。

朱元璋之所以這樣做,是因為大明剛剛開國,人才儲備太少了,而他又不想像宋朝一樣大量錄取進士,導致冗官現像。因此,最好的辦法是提前安排這些通過鄉試的人才進入體制。正是洪武三年的這個舉措,一下子抬高了舉人在整個大明甚至後來在清朝的地位,成為知縣不敢輕易得罪的人物。

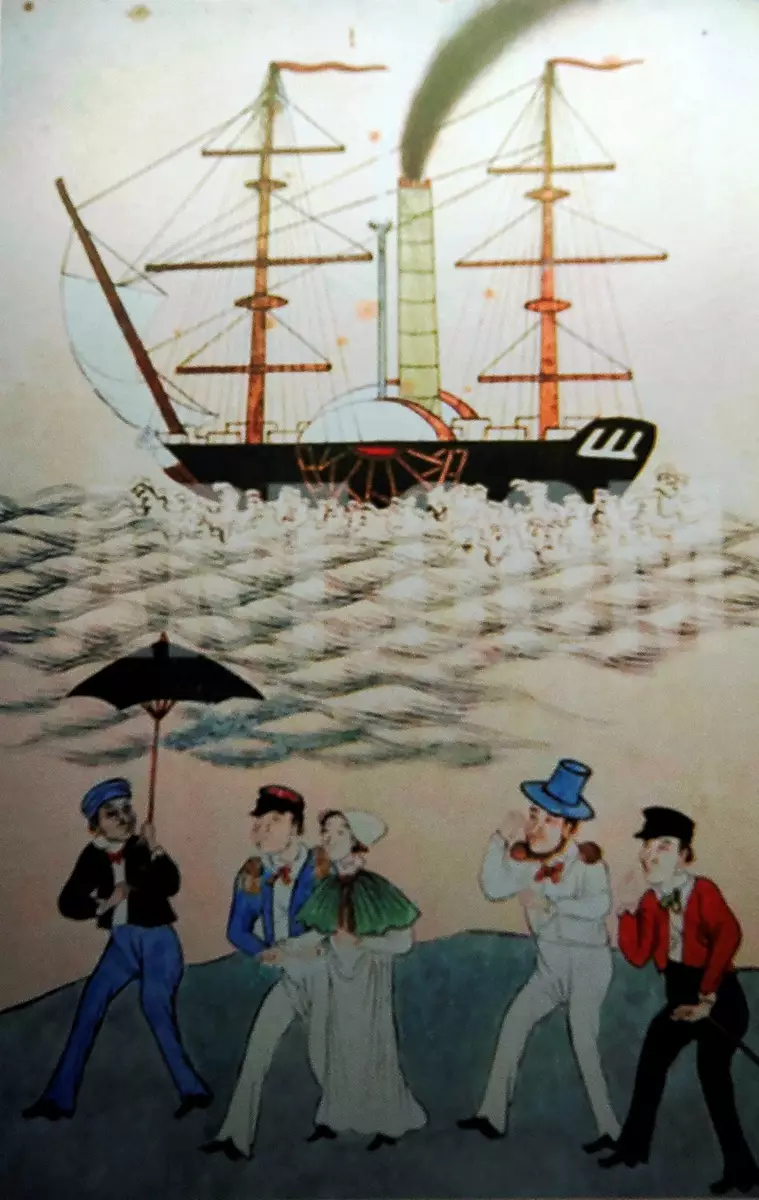

網上圖片

大明統治者的新「設計」:舉人的崛起

在明朝之前,舉人在許多情況下只是一個有稱呼但沒有實際特權的存在。如果沒有通過科舉考試,即使是貢士,也只是虛名而已。

在宋代王安石變法期間,王安石改編了科舉教科書《三經新義》,以「實用主義」來選拔人才。在那段時期,出現過試用「非進士」出身的科舉學子立即任官的情況,不過範圍只限於國子監內的學生。此舉僅僅是為了找出新的人才來為他的變法站台。

因此,自王安石變法實行過這種方法後,科舉路線中的「非進士」就再也沒有太多「例外」的機會。除了有些人像蘇洵一樣,雖然多次參加考試未能成功,但卻靠著他的兩個兒子和自己的文采在皇帝那裡贏得了考試資格(幾乎等同於送進士)。

不過,宋代也存在一個明顯的問題,那就是進士的「錄取人數」太多,考試頻繁。雖然那些未能成為進士的舉人前途未蔔,但是那些考上進士的人也沒有顯得特別優越,畢竟「同學歷」的人太多了。為了消化這些進士,北宋只能不斷地添加職位,制造國家公崗位,最終的結果就是冗官。這些歷史到了朱元璋的時代,朱元璋認為人才很重要,但每個地方都有同等水平的人才,如果不加控制,那就會浪費。

舉人就難道沒文化嗎?

進士也是從舉人一步步考上來的,而且為官為事,不是一張考卷,不是面試官的喜好就能斷定好的,因此,朱元璋決定「重用」、「扶持」科舉考試的「過渡」群體,改變他們不上不下的處境。洪武三年應天府的鄉試之後的「破格錄用」就是一次非常成功的嘗試。

朱元璋想要將學子們分檔:進士們有進士應該干、並且能干的工作,這些工作更非常困難,需要更高的文化水平,並且相應的職位和地位也更高。舉人者也有舉人能干、被允許干的工作,這些工作不需要極其高深的文化水准,但也必須擁有功名,大部分都是在地方任職。這就是「把鋼用在刀刃」上。

因此,整個大明朝只錄取了大約兩萬名士人,而兩宋時期則有近二十萬名士人。這樣的差距很大,但是明朝卻能夠比兩宋更好地管理社會。這並非是因為大明的進士比兩宋的進士更優秀,而是因為大明開始重視「非進士」人才在社會中的作用。

在兩宋時期,幾乎沒有「學歷」低的官員。即使是那些官二代,即使能力一般,朝廷也寧願讓他們通過家族「蒙蔭」坐上官位,而不是錄用能力更強的「非進士」人才。這樣的人即使能力再強,也難以進入朝廷任職的渠道,出頭的機會也是遙遙無期的。

大明朝重視人才,善於對人才進行「分層」,不會過於極端地劃分優劣,而是以「良」來劃分一個層次。這種人才運用的原則是以往朝代都沒有重視的:選人自進士、舉人、貢生外,有官生、恩生、功生、監生、儒士,又有吏員、承差、知印、書算、篆書、譯字、通事諸雜流。進士為一途,舉、貢等為一途,吏員等為一途,所謂三途並用也。

在史書中,對於明朝舉人可為官的解讀是「進士為一途」、「舉、貢等為一途」、「吏員等為一途」。簡單來說,大明會對人才進行區分和安排,這也可以視為科舉制度的又一次「革命」,只是後世歷史鮮有提及。

所以大明的「官場」是奠定舉人地位的核心因素。在《明史·選舉志》之中,就有朝廷對選官和舉人之間的關系做出闡述:舉人、貢生不第、入監而選者,或授小京職,或授府佐及州縣正官,或授教職。

首先,朝廷允許那些通過鄉試的「舉人」和在會試之後落榜的「貢士」在京任官,明確了他們的資格。如果他們不能在京任官,那麼也可以被任命為「府州佐」或者縣的正官。此外,他們還可以進入州府或縣的教育機構擔任教育領導。

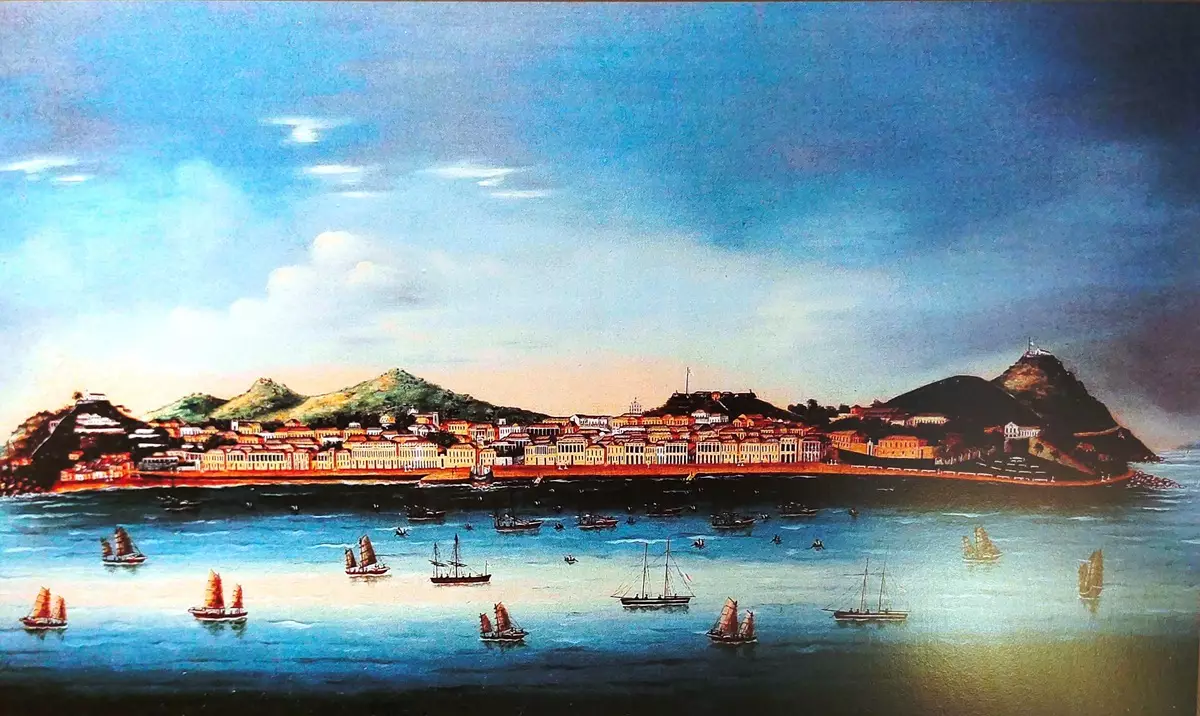

網上圖片

那麼何為縣正官,又何為授教職?

其實,縣正官包括縣令在內,還有其他一些縣級高官位。因此,舉人本質上等於是一個縣令的「預備役」。在大明朝,由於進士數量有限,需要有人能夠走馬上任,舉人有可能成為這些職位的候補人選。

至於授教職,那就是超出政治體系的範疇,但卻對政治體系產生影響。因為這個職位是選拔地區人才、培養人才的重要崗位,這些學子都應該敬稱他們為老師。如果以後出現一個傑出人物,那麼在「師生之情」的基礎上,他們的影響力可能比縣令還要大。

明清的特色:舉人的社會特權,不做地主都難

嚴格來講,一個縣令很大概率本身也只是個舉人或者貢生。

在大明朝,京官六部的主事長官、中書、行人、評事、博士,以及外官的知州、推官、知縣都是由進士選出的。而外官的推官、知縣以及地方學官則由舉人和貢生中選出。這種選官分工讓大明朝得以合理運轉,巧妙地解決了社會和人才方面的矛盾,也避免了冗官的問題。

為了提高舉人在社會基層中的影響力,從明朝一直到清朝結束,舉人都擁有相應的「特權」。如果對明清的民間歷史有所耳聞,「舉人老爺」這個說法大家應該都比較熟悉。而對於「老爺」這個稱謂,在古代社會中,有一種更貼切的身份描述,那就是「地主」。

明朝是朱元璋打破舊地主建立起來的新國度,但打破舊地主秩序並不是為了消滅地主制度,因為一旦封建社會沒有地主階級,社會就會陷入混亂。因此,明朝政府所能做的,不是消滅地主,而是將地主階級控制在自己手中。

地主通常具備三個主要特征:一是擁有大量土地資源;二是擁有一定範圍和層次的人脈,在許多事情上,有著自己特殊的解決辦法;三是在利用農民牟取利益的同時,也會庇護農民。

然而,朝廷實際上也在制造地主。首先,舉人在鄉試中考中後,就會被「唱名」,無論之後的會試和殿試結果如何,舉人老爺的身份就已確定。接著,朝廷會命令當地官府記錄這個舉人的信息,將這個地區的舉人制成一份文件,交給知州或州級的「學官」(舉人群體真正意義上的「上司」),以備日後人才篩選之需。

一旦功名成就,獎勵也會緊隨其後。對於舉人,朝廷首先會給予「免兩丁」的福利,即舉人的家庭中,有兩個人口的丁役是可以被免除的。這個福利雖然看似微不足道,但實際上卻是讓舉人能夠養尊處優的重要原因之一。

此外,舉人還被允許購買「奴婢」。然而,在大明朝,這種帶有奴隸色彩的制度是十足的「特權」,而在存在民族尊卑觀念的清朝,則不再是一回事。

在明朝,有律法規定:「庶民之家,存養奴婢者,杖一百,即放從良」。這表明,「庶民」不允許養奴婢,但其他人可以。這些可以養奴婢的人,自然與「庶民」區分開來了。雖然古人常說進士也是庶民,但實際上,就連舉人都與庶民有所不同,更別提進士了。

有了免除的丁役和奴婢,舉人就可以開始「種田」致富了。理論上,朝廷不會「贈送」土地給舉人,但卻可以給予舉人「免稅」的特權。對於舉人來說,他們每年都有固定的「免稅額」。如果他們的土地不夠,就會借著自己的發跡之名去購買土地,或與他人合作。他們的牟利點在於,他們向農民收取比向官府繳納的更低的稅款,以此吸引農民的依附。從這個模式上看,可以發現,朝廷實際上將部分「征稅權」下放給了舉人。正是因為這個特點,舉人成為了正兒八經的「大老爺」。

除了現實利益,舉人在面對地方官府時還享有一項特權,即不需要下跪。例如,某個舉人犯了事,案件上升到官府時,縣令被迫升堂了,但舉人仍無需下跪。這是朝廷為人才賦予的尊重和特權。因此,無論哪個縣令看到一個不需要下跪的人物,都會覺得這個人不好招惹。

通過這些特權和潛力,即使舉人一輩子都無法等到候補的官職,他們仍然能夠成為當地的「鄉紳」群體,這是皇權「下縣」過渡的重要群體。因此,舉人的特權是朝廷為打造地主制定的規則。有了這些精神和利益上的雙重保障,舉人怎能不與縣令平起平坐呢?

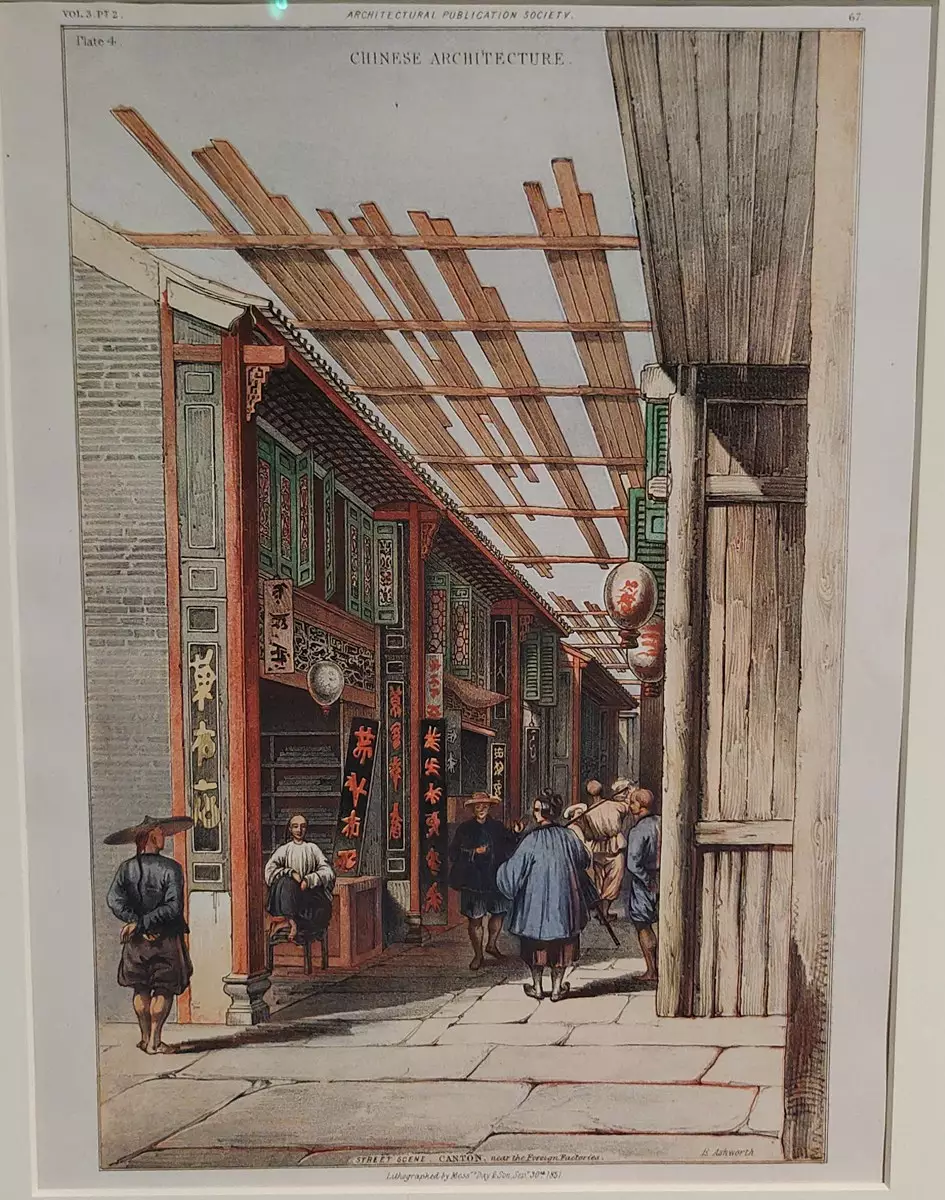

網上圖片

舉人堆裡有「猛人」:直罵嘉靖帝的海瑞

海瑞是大明名臣,被賦予了許多標簽,如剛正不阿、直面現實、作風務實、為官清廉等等。他最高官至南京右都御史,然而,在許多人的潛意識中,海瑞是一個「進士」出身的官員。

實際上,海瑞只是一個舉人,他的進士之路在考試中的兩篇被忽視的作文《平黎策》後就中斷了。早期觀察海瑞的任官軌跡,可以發現海瑞是從「教育」路線上升遷的。

「再上春官不第,遂毅然自決曰:『士君子由科目奮跡,皆得行志,奚必制科』。閏三月謁選,授福建南平縣教諭」。考不上就不考了,海瑞的脾氣很直,然後在放棄了繼續科舉後,海瑞被任為福建南平縣的「教諭」,負責這裡的一部分教育工作,這個系統是超然於縣衙門體系之外的。

直到嘉靖三十七年,海瑞第一次當上了淳安的知縣。盡管只是一個縣令,但海瑞的才華卓越,在淳安,他一一打破了地主霸占土地、壓榨百姓的惡劣行徑,因此小有名聲。此外,海瑞是一個著名的「來者皆拒」、不善社交的人才,他不希望有人來拜訪他,因為這意味著花費大量金錢和打官腔。但如果有人堅持要來,海瑞就敢吝嗇對待。

海瑞非常痛恨當朝的貪官污吏,工部尚書朱衡發現了他的才華,開始關注他。之後,海瑞做了一件讓眾人意想不到的事情:他上書猛烈抨擊嘉靖皇帝,這就是著名的《治安疏》事件。

《治安疏》讓嘉靖帝非常憤怒,他無法想像舉人竟敢公開批評他。於是,他下令將海瑞逮捕。然而,太監告訴嘉靖皇帝,海瑞在上書之前已經准備好了自己的棺材,家人也已經安排好了,僕人都被遣散了。嘉靖聽了之後,頓時啞口無言。

在嘉靖冷靜下來後,他認真閱讀了《治安疏》,最終認為海瑞說得有道理。因此,在嘉靖臨終前,他下令釋放海瑞,並示意明穆宗朱載垕要重用海瑞,只是因為自己被海瑞罵過,這種話並不會明著說罷了。因此,海瑞在明穆宗和明神宗時期一直受到重視,一路升遷,最終成為二品大員。海瑞是明朝舉人的一個巔峰存在。

網上圖片

關於中國古代科舉制度,盡管這種選拔制度相對較為人性化,但也存在著漏掉人才的缺陷。最顯著的特點是,重文賦而輕實干,只要說得好聽,就比做得好更重要。這是古代科舉的一大弊端。

因此,明朝對科舉人才進行了重新篩選,將人才下限從進士、監生再次下降,即使是舉人、貢生也可以擔任官職。這讓舉人、貢生的名頭得到了提升,不再只是一個名號,而是有了實際意義。

明清時期的舉人,在基層社會中,也是對縣官員的一種「監督」制衡。雖然在出身和基礎上沒有太大區別,但縣令和舉人在官場上是潛在的對手。在地方上,縣令和舉人可以相處甚歡。

這就是明清努力締造的便於統治者掌控的「地主網絡」,由科舉最終衍生到社會的各個脈絡上,最終穩定了封建王朝的基本盤。

如果被人舉薦,最高可以成為一縣之長,這就和縣太爺平級了。如果沒有這個機會,至少也可以成為八品的學官。對於縣太爺來說,無論成為何職,都需要謹慎行事。說不定哪天這些舉人巴結上了大官或者考上狀元,對於鐵板釘釘的縣太爺都是不利的。除非縣太爺也有機會成為大官,否則誰敢去得罪前途無量的舉人呢?

其次,如果一個舉人沒有被舉薦,縣太爺依然不敢惹他,甚至比被舉薦的舉人更要謹慎。為什麼呢?被舉薦的舉人雖然也是鐵板釘釘,除非巴結上了大官,否則短期內不可能超過縣太爺。但是,沒有被舉薦的舉人不同,他們永遠有會試的機會。如果在某次會試中通過並參加了殿試成為前三甲,那麼縣太爺就會大霉了。根據大清制度,如果一個人考上了狀元或者榜眼,那就是天子門生。出士後最低的品級都是五品或者六品,並且是京官,不是供職翰林院就是六部衙門。因此,如果一個舉人不小心參加知縣的考試並通過,那麼知縣就會完蛋了。

再者,舉人出士雖然不是官職,但他卻有當官的權利。按照當地的人權排序,士紳為一級,商人為一級,工農為一級。舉人作為士,排名第一,因此在當地來說,除了官就是士。士代表的是廣大的讀書人,俗話說「和天鬥,不如和讀書人鬥」。例如清朝的雍正皇帝,正是因為得罪了天下的讀書人才一直受到不同的非議。如果一個皇帝都不敢和讀書人鬥,那麼一個縣太爺更不敢了。

舉人雖然沒有官職,但他卻有機會成為官員。縣太爺雖然是官員,但他卻沒有得罪舉人的權利。因此,聰明的縣太爺都會對舉人畢恭畢敬,這是明智之舉。