再小的一件事想要做到極致,都需要學問的加持。正所謂見微知著,這個成語道出了一個重要的道理。在我們周圍的世界中,無論是天文星宿還是人間煙火,一切事物都有自己的規律和章法。即使是生活中看似微不足道的物品,如杆秤和筷子,它們背後也蘊含著豐富的學問。

你是否了解過什麼是秤頭和秤尾?又為什麼半斤會變成八兩呢?也許對於年輕的90後和00後來說,這些概念已經變得陌生。這裡提到的是「杆秤」。實際上,古代人早就規定了16兩等於1斤,並且杆秤上的刻度還對應著天空中的星座。而我們常用的筷子也蘊含著乾坤的哲理。它們不僅在長度和形狀上有講究,而且這麼一雙小小的筷子還蘊含著做人的道理。

網上圖片

始皇帝統一度量衡

1斤等於10兩,這是我們現在的認知,沒錯,但在古代,卻將16兩定為1斤。秦始皇統一六國後,開始著手國內的生產,他首先著手統一度量衡。簡單來說,度量衡包括長度、體積和重量的單位。當時,長度單位被確定為「尺、寸、丈」,采用了十進制;容積測量標准則規定為「升、鬥、斛、豆」等。

在確定重量單位時,秦始皇犯了難,連丞相李斯也束手無策。過了一段時間,秦始皇突然有了一個奇思妙想,他揮毫寫下了四個大字:「天下公平」,並將其交給了李斯。李斯深知秦始皇的用意,於是決定以這四個字的「4×4=16」來代表諸事順意。於是,1斤被定為16兩。因此,1石=4鈞,1鈞=30斤,1斤=16兩,1兩=24銖,秦始皇欣然同意。關於這種說法,史學界尚未有定論,但許多問題隨之迎刃而解。

我們熟知的一個成語是「千鈞一發」,字面意思是三萬斤的重量壓在一根頭發上。很明顯,這是形容事態緊急,已經容不得任何耽擱。這種描述方式可謂精妙。有重就有輕巧,與輕巧相對應的成語是「錙銖必較」。其中,「錙」指的是一兩的四分之一,「銖」指的是一兩的二十四分之一。這形容某人十分吝嗇,對於一些無關緊要的小事斤斤計較。

有了重量單位,我們如何進行稱重呢?這時,「杆秤」應運而生。

網上圖片

16兩為1斤的杆秤

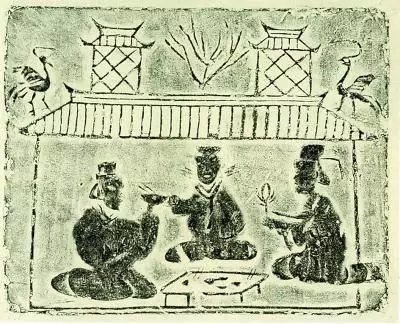

見過杆秤的人應該知道,它一般是由一根細木頭構成秤杆主體,上面有兩個提手,還有一個鐵制的「鐵疙瘩」,這個鐵制的墜物就是秤砣。秤頭下方還懸掛著一個吊籃。

而組成一杆秤最重要的部分無疑是秤杆上的雕花。這些雕花並非信手拈來。它們標志著天空中的星鬥和星宿。擁有這種奇思妙想的人是春秋時期的政治家、經濟學家和道家學者陶朱公範蠡。

有一天,範蠡看到一個農夫用轆轤打井水,他若有所思。回到家裡,他用一根細木頭在粗大的一頭鑽了兩個小孔,系上麻繩,並在下方掛上一個吊籃。在細小的一頭,他用一個重物作為秤砣。當秤砣離粗大的一頭越遠,說明可以吊起的物體就越重。

既然可以稱重,那麼如何記錄刻度呢?範蠡苦思冥想,卻沒有頭緒。直到有一天,在夢中,範蠡口中念念有詞:「天樞、天璇、天璣、天權、天衡、天府、天梁」等南北鬥星座。範蠡突然驚醒,大喊「有了!」範蠡決定以南鬥六星和北鬥七星作為標記,再加上福、祿、壽三顆星,共同組成「十六星」。因此,這種秤被稱為十六兩秤,又被稱為十六金星稱,正好16兩等於1斤。

1斤等於16兩,看似是一個數學問題,實際上卻是一個文化問題,它蘊含著豐富的中華文化和哲學思想。秤杆上的雕花以星宿為圖案,時刻提醒著我們,舉頭三尺有神明,做人做事都應持有公正之心,不可偏私,不可不公。正如諺語所說:「人在做,天在看」,這是說的同樣的道理。這與描述父母官的公正之心的那首歌謠如出一轍。

這種「十六進制」的算法持續了很長時間,直到1959年,我國才廢止了1斤16兩的制度,改為1斤10兩,這是為了滿足國際貿易的需要,也是為了進出口重量核算的需要。

網上圖片

筷子的前世今生

筷子的出現時間確切來說是在人類發明鑽燧取火、食物從生食轉變為熟食的習慣形成之時。然而,在民間,關於筷子的起源也有一些有趣的故事。

據傳說,在殷商時期,姜子牙在還未出名之前,經常在河邊釣魚,對於家裡的農活,他干的少之又少。姜子牙的妻子終於受不了這份氣,在多次勸說無果後,她竟然在一鍋肉中下了毒。

姜子牙回到家裡,被滿屋飄來的肉香引得口水直流,正准備夾起鍋中的肉大快朵頤時,一只小鳥突然從窗外飛進來,落在姜子牙的手背上。小鳥不停地啄姜子牙的虎口,然後飛出了窗外。姜子牙因疼痛而止住了動作,也失去了吃肉的興致。

他發現這只小鳥異常不同尋常,急忙跟著它到了一片絲竹林。小鳥用爪子拿著兩根細長的絲竹,竟然開始說人話。它讓姜子牙用這兩根絲竹夾起肉來吃。姜子牙心存疑慮,但還是回家,准備用這兩根小絲竹夾起肉的時候,突然絲竹冒出了青煙。

姜子牙這才明白,原來肉裡有毒。姜子牙的妻子臉色蒼白,意識到事情無法瞞過丈夫,便承認了自己的錯誤。從那時起,姜子牙仿佛得到了神的幫助,先後成為周文王和周武王的宰相,輔佐周朝長達八百年之久。而姜子牙手持的絲竹,後來就演變成了竹筷子。

網上圖片

同時期還出現了玉筷子。相傳有一次紂王吃飯時,因為太急於吃而燙傷了嘴,於是他懲罰了伺候他的廚師和丫鬟。後來,妲己看到食物仍然很燙,眼看已來不及更換,情急之下,她取下頭上的玉簪,用它夾起菜並吹涼,紂王這才沒有發火。當紂王看到妲己手中的玉簪時,誤以為是筷子,於是玉筷子開始在后宮中出現。

從那時起,市面上出現了各種形狀的筷子。有銀筷子,可以檢驗是否有毒;有玉筷子,可以顯示身份;還有刻有字和繡花的紅木筷子。當然,普通百姓餐桌上使用的是竹筷子。

實際上,筷子的形狀和長度也有講究。筷子的標准長度是七寸六分,代表人的七情六欲。盡管筷子是兩根,卻稱為「一雙」,這象征著享受美食是世間最美好的事情,好事成雙。

一根筷子很難夾住食物,必須同時使用兩根筷子才能完成夾菜的動作。在使用時,一根是主動的,另一根是從動的,兩根筷子需要配合協調,才能夾得住、夾得穩。這體現了中國的陰陽哲學原理,也是力學中的杠杆原理。

仔細觀察還會發現,筷子一頭是方形,一頭是圓形,代表天圓地方。在用餐時,要將嘴靠近筷子和飯碗,這是一種敬畏的表現,因為民以食為天,這同時也包含古人對宇宙的不斷探索。在享用美食時,我們應該懂得克制自己的七情六欲,懂得節制,不可貪得無厭。正如人們所說,筷子見人品。