元初的中統鈔在剛推行的十七、八年是非常成功的。不但在境內廣泛流通,更是擁有著良好的信譽。然而,到了元末年間,紙幣突然貶值,甚至導致了「鈔虛」現象的出現。元朝政府面對如此嚴重的經濟問題,嘗試進行各方改革,挽救中統鈔的命運。可惜,忽必列的去世加快了中統鈔滅亡,而隨著貨幣經濟混亂,通貨膨漲等各類社會問題亦如雨後春筍般冒了出來。為甚麼一朝紙錢成廢紙?中統鈔的信用破裂又如何把一代帝國拉往破滅?那麼就要從中統鈔的由來開始說起⋯⋯

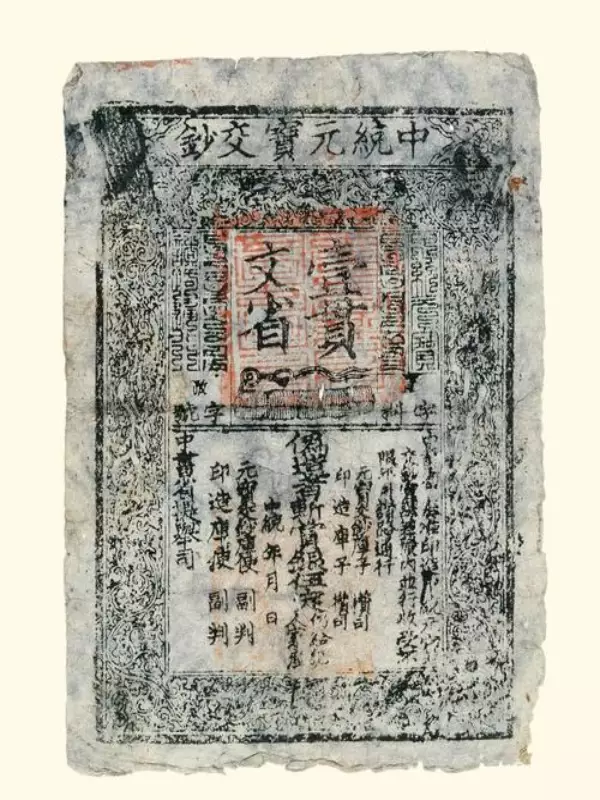

元朝的中統鈔。(網上圖片)

忽必烈即位後,貨幣制度發生了重大變化。先是在中統元年(1260年)的七月發行了「以絲為本」的中統元寶交鈔,隨後不到十月又發行了另一款「以銀為本」的中統寶鈔。在學術界中,眾學者均對此記載議論紛紛,為甚麼事隔不到三個月元朝政府要發行兩種不同的貨幣?兩者之間又有什麼差異?

陳高華、史衛民在《中國經濟通史元代經濟卷》中提到這樣的猜測,七月發行的中統元寶交鈔可能根本沒有正式發行便「胎死腹中」,而後一種中統元寶鈔才是後來正式通用的。兩款交鈔的名字屬實相似,加上百姓又會以各種簡稱來稱呼紙錢,如「交鈔」、「寶鈔」、「元寶」等,所以到了後來為了方便稱呼,都把中統寶鈔通稱為「中統鈔」。值得留意的是,中統鈔的面值雖以分、貫計算,並分為十等:一十文、二十文、三十文、五十文、一百文、二百文、三百文、五百文、一貫文省、二貫文省,但它是以白銀為本位,與銅錢沒有任何關係!

元末農民起義戰爭規模之大、歷時之久是空前未有的。(網上圖片)

中統鈔之所以能迅速流通,還得感謝中書平章政事王文統得當的配套政策,例如:中統鈔的發行沒有時間和地域限制,可以在境內各處長期使用;各路原發紙幣需要定期收回,免得紙鈔泛濫。這些這條舉措都令中統鈔成為元初唯一通行的紙幣,也改變了過去中央和地方同時發行紙幣的局面。加上,中統四年三月,中書省下令「諸路包銀以鈔輸納」,即昔日所有征收白銀的稅項都改為征鈔,這無疑大大推動了中統鈔的流通。

不過最能賦予百姓信用的是中統鈔以銀作鈔本的特質,據記載,「使子母相權,準平物估。鈔有多少,銀本常不虧欠」,即中統鈔可以隨時倒換為白銀。因此,中統紗在元朝建國初年有著良好的商業信用。只是中統鈔在江南地區的使用率比北方高,至少要到至元六年(1272年),邊疆地區一帶才出現「交鈔使」一職。想要在漠北草原看到中統紗的身影,那就要等到至元十七年(1280年),即中統鈔推出的20年後了。

中統鈔流通期間,元朝境內物價大體上維持穩定。可惜,在1274年至1279年滅宋戰爭後,這一良好局面便被打破。由於滅宋戰爭軍費浩大,國家不得不大量印刷紙錢來減輕國家巨大的財政負擔。明明之前每年印鈔最多不超過十萬錠,自發動南宋戰爭起,印鈔量竟激增至一百四十二萬錠!不僅官府印鈔量增加,民間「盜臣私家」、「奸貪無厭」之輩也開始染指印鈔活動。如此一來,造偽鈔又增加了流通中的紙幣數量,可謂雪上加霜。再者,主管財政的阿合馬把「隨路平準庫金銀盡數起來大都」,因為平準庫的金銀又被稱為「胎本」,即發行紙幣的保證金,所以一旦金銀盡藏於首都,那麼百姓再也不能把手中紙鈔換回金、銀!現在民間所行皆為無本之鈔,物價亦因而騰踴至十倍有餘。雖然阿合馬大臣後來被刺殺,但「鈔虛」已成,實在難以挽救。

宋元戰爭,又稱蒙宋戰爭,是蒙古帝國與南宋的戰略決戰。始自1234年宋軍端平入洛,至1279年崖山海戰宋室敗亡結束,共歷時46年。(網上圖片)

元政府曾嘗試通過強硬手段使金銀與鈔的兌換比例回落至原有水平,希望由此促進物價回落,但百姓早對於貶值的中統鈔失去信心,不會傻傻的把私藏的金銀按官價兌換成紙幣,所以政府採取的措施都沒有令物價平復,反令物價越來越高。後來,元朝政府發行至元鈔,雖說「新舊並行」,但從政府「毀中統鈔板」一令看,就可以猜到政府的真正意圖是以新鈔取代已顯疲勢的舊鈔。儘管政府的如意算盤打得響,但百姓不買賬也無法可施,畢竟現持中統鈔的百姓可不想因此遭受損失。

忽必烈去世後,情況更為嚴峻。按照蒙古慣例,新帝登基需要對蒙古貴族和大臣大行賞賜。然需,至元鈔發行後,元朝政府各項支出無減反增,賞賜之舉令本來已赤字頻現的國庫出現了史無前例的虧空,皇帝只好將各地鈔庫的大部分的鈔本調來京師。無論是動用各地鈔庫的儲備金銀,還是大量添印紙幣,都會令物價高企不下。紙幣貶值,最終出現「鈔法大壞」的局面。到後來,新紙幣層出不窮,卻沒有一個能真正改善現況。面對軍費支出日漸增多的困境,朝廷就只會以大量印造紙幣作救急手段,所以元朝也難逃經濟崩潰的結局。

元朝貴族驕奢淫逸,早已失去當年馬背上得天下的豪情壯志,更難以過回以前節儉的生活。(網上圖片)