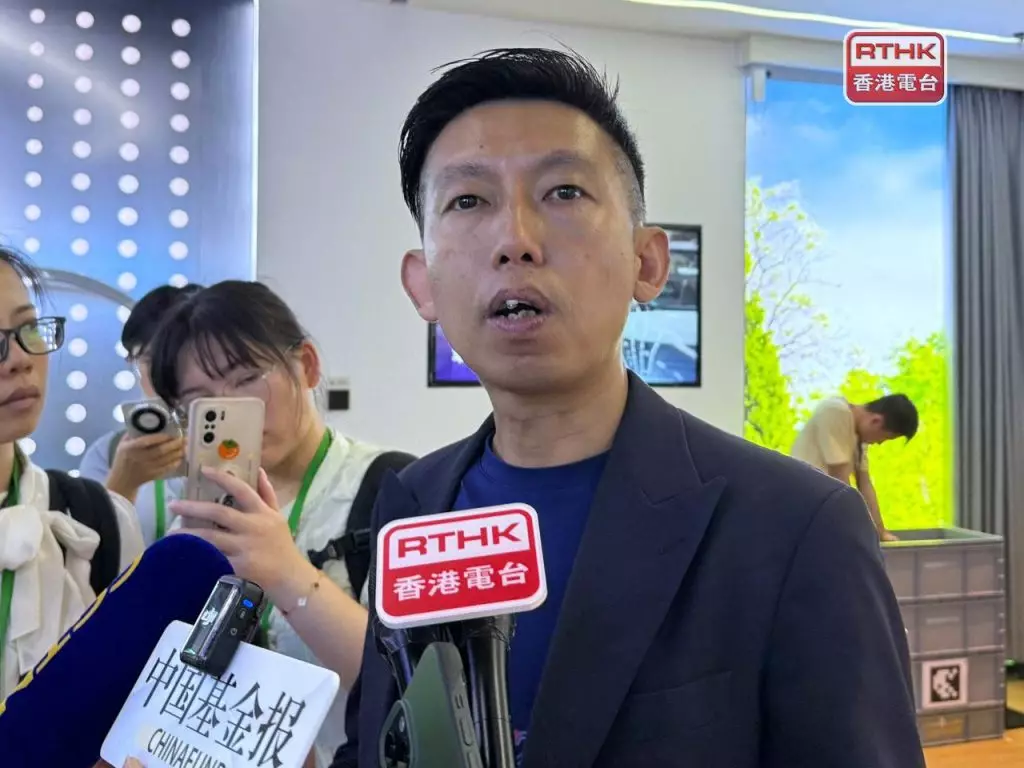

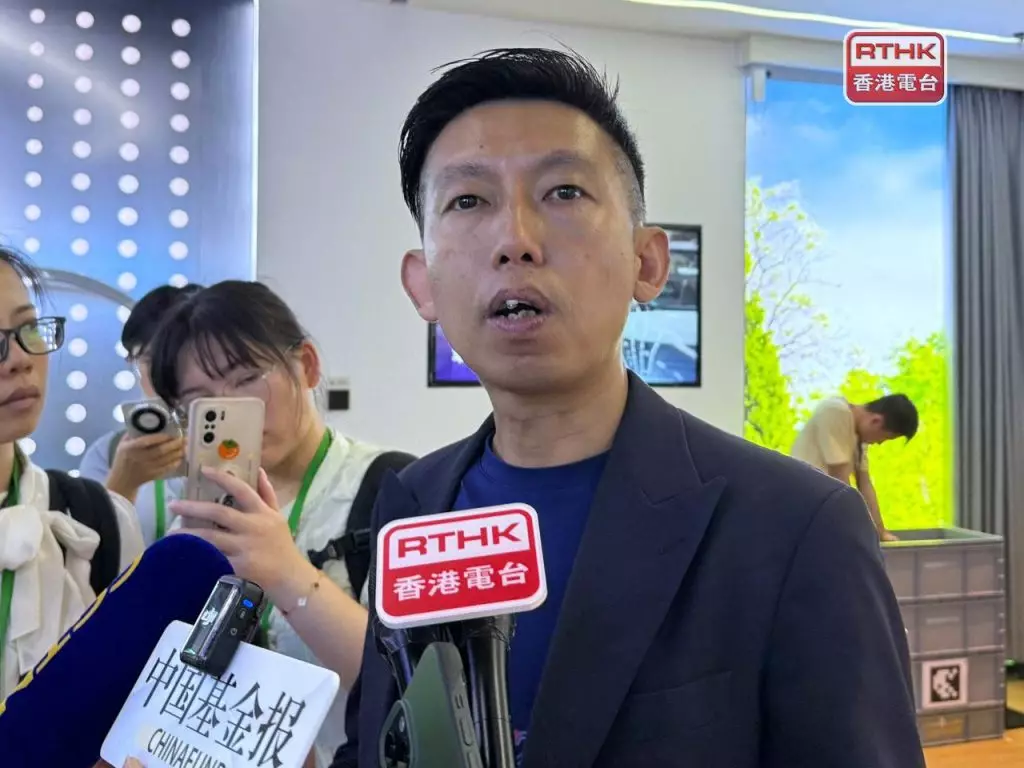

內地人形機械人製造商優必選首席品牌官譚旻表示,公司透過網絡銷售零售端產品,包括割草機械人、貓砂機、掃地機械人等,外銷往美洲、歐洲等地。

他表示,短期內無法評估關稅影響,仍需60至90天進一步觀察關稅政策最終的落實情況。但在剛結束的廣交會上,來自美國以外的國際訂單量接年增加數倍,未來將堅持更多元化的國際貿易策略。

被問到供應鏈挑戰,譚旻說目前集團生產的人形機械人依託中國全產業鏈支持,具備全站式自研及整個產業生態的協作能力,現時生產的大、小形機械人國產化超過90%,亦會堅持本土研發。

優必選於2023年赴港上市。譚旻說集團亦於香港設立亞太區辦公室和研究院,相信香港具有聯通全球的重要戰略地位,同時依託大灣區全產業鏈的生產製造能力,更好服務全球。

伊利沙伯醫院中風科與聯合醫院自2021年起,在聯網內部透過使用科技,首創急性中風通報系統,大大縮減院內各部門的聯絡時間,提高團隊協作效率,加快了中風患者的治療,令病人康復率提高,醫管局有意在全港醫院成立類似系統,計劃在7月左右選定一至兩間醫院試行,之後再陸續推展至其他醫院。

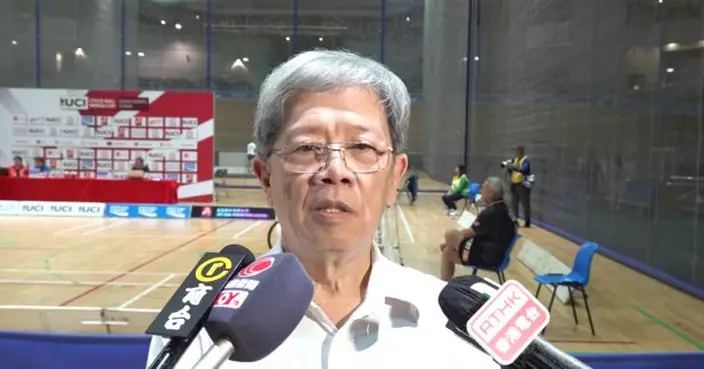

九龍東醫院聯網中風科顧問護師郭慧茵說,以往中風病人送院後,往往要花好多時間,致電不同部門作準備,但自從與醫院科技資訊部合作,共同研發出有關系統後,只需在系統輸入相關病人資料,其他部門就可以即時知道,再配合現有的院前中風通報機制,可縮短病人接受治療的時間。她又說始終每間醫院在處理程序上會有些微分別,因此需要時間試行,再因應個別醫院情況調校。

她表示,現時共有8間中風科護士診所,分布在不同醫院聯網,每年服務約3000人次,按過往經驗,有關服務能減少患者使用急症室,亦有效降低患者再次中風入院的風險至低於5%。

另一名九龍東醫院聯網中風科顧問護師余忠諍表示,中風是本港第四大常見死因,每年公立醫院接收約12000宗急性中風個案,缺血性中風和出血性中風比例為8比2,而中風有年輕化趨勢,2001年至2021年期間的研究顯示,18至55歲港人中風發病率增加約三成。他解釋,並非指中風在年輕人身上好常見,而是可能與市民近年多關注中風問題,因此會做身體檢查,及早發現問題,令確診的機會上升。

他指出,如果缺血性中風病人能夠及時送院,在黃金治療時間內接受急性溶栓治療,將可爭取最佳治療成效,經過多年努力,在他工作的聯網內,接受溶栓治療的病人比率,由10多20年前的3至4%,已提升至17%,病人能夠完全康復的比率大為增加,他提醒市民要留意自己是否有心房顫動,即心跳經常有不規律的情況,並最好有量度血壓的習慣,以預防中風。

郭慧茵表示,急性中風通報系統,有助縮減醫院內各部門的聯絡時間,提高團隊協作效率。(麥偉康攝)