鄭和下西洋是中國歷史大事年,當年鄭和寶船的規模,堪比現代航空母艦。據《明史》載,鄭和的寶船長四十四丈,寬十八丈,換算成現代單位,長超過130米,寬度則逾50米,排水量應逾萬噸。相形之下,哥倫布發現美洲的克拉克帆船,小得像條救生艇。

鄭和寶船與歐洲航海船想像對比 (網上圖片)

不過15世紀初的木質帆船,製作至如此大尺寸,直至19世紀後期才被西方輪船超越,或多或少會令人生疑。1947年,文史專家管勁丞質疑《明史》記載,此後,對鄭和寶船大小激烈爭論持續至今。專研中國科技史的英國學者李約瑟,在著作《中國科學技術史》中寫道:「明代文獻中有關鄭和旗艦的尺寸,乍看似乎難以相信,但在實際上絲毫不是奇談。」鄭和的寶船,究竟有多大?

寶船的巨大尺寸出自明代文獻,最通行的是清修《明史·鄭和傳》:擁有「修四十四丈、廣十八丈」的寶船達62艘。這段記載的源頭,可追溯更早的明人馬歡《瀛涯勝覽》。馬歡為鄭和船隊的翻譯官,他的說法最具證據效力,但在2005年,最新文獻研究發現《瀛涯勝覽》中有關記載並非馬歡親筆。研究員指,明代前中期參考過《瀛涯勝覽》早期版本的眾多文獻中,沒有提寶船的大小,而其他載有寶船尺寸的版本都是明代後期的抄本,有後人補入內容之嫌。

鄭和下西洋繪圖 (網上圖片)

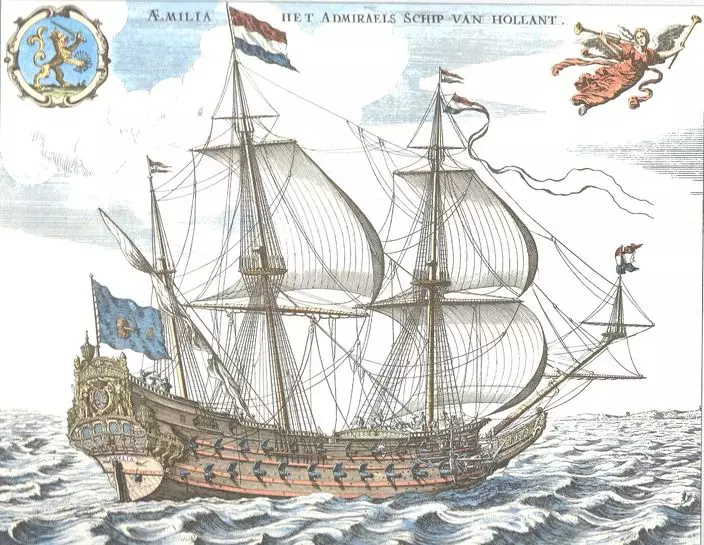

事實上,對於毫不在意數據精確的晚明文人來說,四十四丈長的寶船一點都不奇。明代人記載了比寶船還大的西洋帆船,就足以說明問題所在。崇禎年間,福建巡撫鄒維璉向皇帝報告,親眼目睹一艘「長五十丈,橫廣六七丈」的荷蘭戰艦。其實,當時荷蘭在遠東只有一些武裝商船,全國最大的戰艦艾米利號 (Aemilia) 全長也不過40多米。另一本軍事專著《火攻挈要》寫到:「西洋水戰所用火攻雖以大銃為本,亦更以堅厚大船為基。海上戰船,大者長六十丈,闊二十丈」,這個大小誇張得計算後,甚至超越20世紀前期戰列艦和航母的體型。

荷蘭17世紀戰艦艾米利號畫作 (網上圖片)

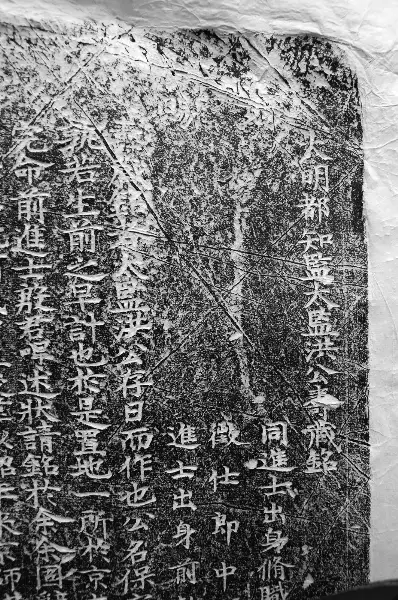

接照這類文獻記載,是難以否定鄭和的巨型寶船沒有存在,過去一段日子,有學者嘗試從明代古船塢等地方發現巨大舵桿和船塢等,都不能證明船塢可以用於建造巨型寶船。要數到確定萬噸寶船的真實性,就只有靠近代出土文獻來佐證。1936年,考古學家在靜海寺發現殘碑,被視為鄭和寶船尺寸最可靠的記載,碑文提到最大船隻是「二千料海船」。

到了2010年6月,南京發現鄭和下西洋副使、明代太監洪保的墓,墓銘寫道:「永樂紀元……充副使,統領軍士,乘大福等號五千料巨舶,賚捧詔敕使西洋各番國,撫諭遠人。」這個「五千料巨舶」就是目前可靠記載中最大的寶船體型。那麼,「五千料巨舶」到底有多大?

洪保墓 (網上圖片)

洪保墓誌銘拓片 (局部) (網上圖片)

「料」是古代中與船隻大小相關的單位,始於宋代。據了解,宋明時期,船的1料都是指能裝載1石貨物的容積。在明代,1石的容積是約100公升,可載米約80公斤。因此「五千料巨舶」的有效載重約400噸。雖然這個單位,不能確實古船總體積或排水量的比值,但要求得船的大小,只能用相對粗糙的類比法來分析。

鄭和下西洋油畫 (網上圖片)

明代造船專著《龍江船廠志》中明確記載多種小型戰艦的尺度。其中「四百料」戰船推算出的排水量在120至150噸左右。如此算來雖不夠精確,但也不會差太多,五千料巨舶應在2000噸左右。儘管比「萬噸寶船」縮了很多,但在鄭和下西洋的十五世紀初的世界上,船體仍是相當驚人。而在同一時期的西方,排水量相似的艦隻也有存在,例如亨利五世的戰艦上帝恩典號 (Grace Dieu),殘存船體復原後,計算到排水量高達2750噸。

上帝恩典號殘骸 (網上圖片)

究竟鄭和的「萬噸寶船」真實是否存在,恐怕要再發掘更多更精確的史料來證實。

鄭和下西洋寶船構想圖 (網上圖片)