百善以孝為先,孝為八德之首,可知孝是為「人」必要之德行。在古代,忠孝被看作是衡量人品的重要標準。而最能體現這一點,就是子女要為父母守孝三年。至於為什麼要守三年,孔子曰:「子生三年,然後免於父母之懷。夫三年之喪,天下之通喪也。」孔子極力主張維持孝道,父母死生之間的大事,應該依照古禮。

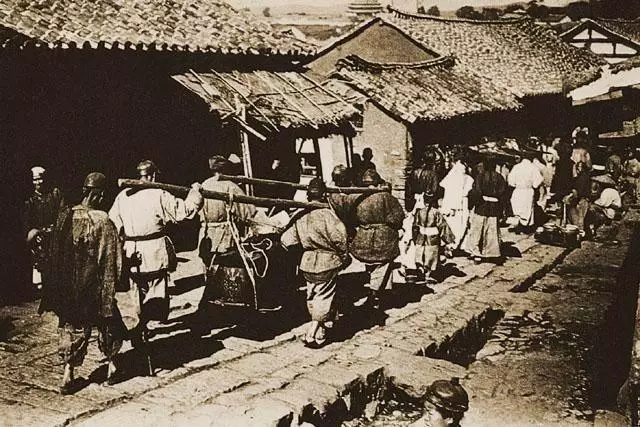

晚清時期傳統喪禮 (網上圖片)

中國古代,父母死了是三年之喪,要守孝三年。一些先輩也說過,在他們的年代(即是約70年前),中國土地中,仍有許多朋友還會守孝,手臂上都戴一塊白布或黑布。到今時今日,三年可變三天。

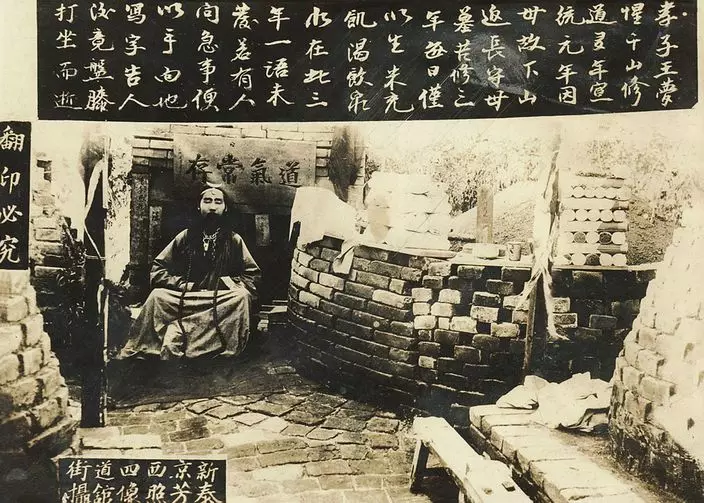

1930年代傳統喪禮 (網上圖片)

有學者研究中國古代政治制度,所謂聖朝以孝治天下,為官者不管做到多大,碰到父母之喪,如果不馬上請假還鄉就是不對,監察御史馬上會彈劾,嚴重者可能永不錄用。不過,也有例外的是,在前線作戰的武將,一旦父母死了,先要向朝廷請假還鄉,皇帝就可以選擇下詔書,以移孝作忠,予以慰留,這才就可以不用還鄉。在古代電視電影可見,有守孝武將上陣時穿半邊白袍,就代表著皇帝特殊慰留,代表國家非要這個人不可;有些則是他還鄉守孝以後,喪服未滿,皇帝下命特別起用,名為「起復」。

王裒聞雷泣墓圖 (網上圖片)

不過,即使被皇帝予以「特事特辦」,事實上是「不守孝」,也有可能遭社會罵名,據載,明代萬曆五年(公元1577年),內閣首輔張居正父親去世,按官制應守孝三年,而張居正在明神宗的支持下提出奪情,一時間遭到多方面的劇烈攻擊,指張居正不守孝。即使杖罰領頭反對的官員,強力壓制反對意見,事態平息後,張居正也處於與大多數官員為敵的境地,被形容為「貪權不孝」。

這種古代政治制度的好處,就是一個人從政久了,回鄉能夠思過,不准宴客,對地方官吏都不得接觸,可以深入民間。「守喪三年」這個制度,其實連皇帝也要。譬如說喪期中是不准結婚。年輕皇帝登位前若要結婚,除非由皇太后下命令才可以。在唐、宋、明、清都有,老皇帝一死,新皇帝沒有就位以前,喪事沒有發布,先辦婚事,第二天再發喪,否則就違犯禮制。

1910年,一名孝子守母墓 (網上圖片)

為什麼要守三年之喪?孔子說,小孩子三歲才能離開父母的懷抱。尤其古時是沒有牛奶的時代,要三年才能單獨走路,離開父母懷抱,後來二十年的養育且不去管,這三年最要緊,就算是朋友,兩個老朋友這樣照顧了你三年,後來他們死了,這三年的感情,你怎麼去還?所以三年之喪,就是對於父母懷抱了我們三年,把我們撫養長大了的一點點報答。