古代戰爭中處置敵軍或敵軍屍體的方法層出不窮。我們翻閱古籍時,都不難發現有個經常出現的詞語「坑殺」,望文生義,似乎是「挖坑活埋」。但事實上,古時所指的「坑殺」,並非必如此。

影視中所表達的坑殺,就是「挖坑活埋」 (網上圖片)

據司馬遷《史記》載,「坑殺」一詞記作「阬殺」,當時未有「坑」字的出現,而「阬」這個字的釋義其實並未是「挖坑」。在古代典籍中,「阬,門也。」,據這解釋,我們可以發現「阬」最初是指門樓,而並非挖坑。但單憑「阬」字的釋義,也未能理解「阬殺」究竟什麼意思,我們試試借助幾個史上關於「阬殺」的例子來理解「阬殺」一詞。

歷史上著名「長平之戰」中,秦國以殘暴出了名的猛將白起,就曾經「阬殺」敵國已經投降450000名士兵。殘暴至極,數量之多,讓人為之顫慄,《史記·白起王翦列傳》曰:「括軍敗,卒四十萬人降武安君(白起)......乃挾詐而盡坑阬殺之......前後斬首擄四十五萬人。趙人大震。」

《史記·白起王翦列傳》局部 (網上圖片)

到了漢朝,史書《漢書》的記載中,王莽在篡取漢朝權力的謀反後,曾下詔要求處理反對的臣子,如:劉信、翟義、趙明、霍鴻等人,全部以「阬殺」的方式滅其九族。

在這封詔書中,記載著王莽想要的處置方式:將這些人處死後,將屍體用厚土掩蓋,共計修築成為底面積為六丈,高達六尺的「京觀」。再在土堆上面插上六尺旗桿,旗幟寫上「反虜逆賊鯨鯢」字樣,用以震懾反對者。所以,這裡的「阬」就即「京觀」之意。我們由古籍可得知,「京觀」的「京」是高丘的含義,而「觀」就是城闕之意。綜合看來,「京觀」就是高大的門樓。這一說法在明朝時期文學家張岱的篇章中得到了驗證,他所著的知識分子百科《夜航船》中有載:古代的人殺死賊人後,往往用黃土覆蓋屍體堆成高大得像門樓一樣的建築物。

《夜航船》局部 (網上圖片)

這一做法,在古代的戰場上早就存在:將敵方的屍體堆積成小山模樣,再用黃土覆蓋,屍體越多,京觀也就堆砌的越高。可以想像一下,秦時的白起將好幾十萬的趙國士兵殺掉築成高高的屍堆,這樣的「京觀」必令人恐懼。

影視中的白起 (網上圖片)

影視中的趙兵 (網上圖片)

關於築「京觀」,歷史上的記載很多,《舊唐書·東夷列傳》上載:「貞觀二年,破突厥頡利可汗,建武遣使奉賀,並上封域圖。五年,帝詔廣州司馬長孫師臨瘞隋士戰胔,毀高麗所立京觀。」,所以阬殺築京觀,是為威懾敵軍的一種方法,且在古代十分流行。再如《後漢書·袁紹傳》記載,公元200年曹操與袁紹軍在官渡決戰,曹操險勝,將一支被迫投降的袁軍部隊「盡坑之」;《三國志·魏書·鄧艾傳》又載,公元262年冬十月鄧艾破蜀:「使於綿竹築台以為京觀,用彰戰功。」《晉書·載記》也有載十六國大亂時期,有關「坑」的記載不勝枚舉,如310年石勒攻晉冠軍將軍梁巨於武德,「坑降卒萬餘」。 317年前趙劉聰鎮壓平陽貴族,「坑士眾萬五千餘人,平陽街巷為之空」等等。

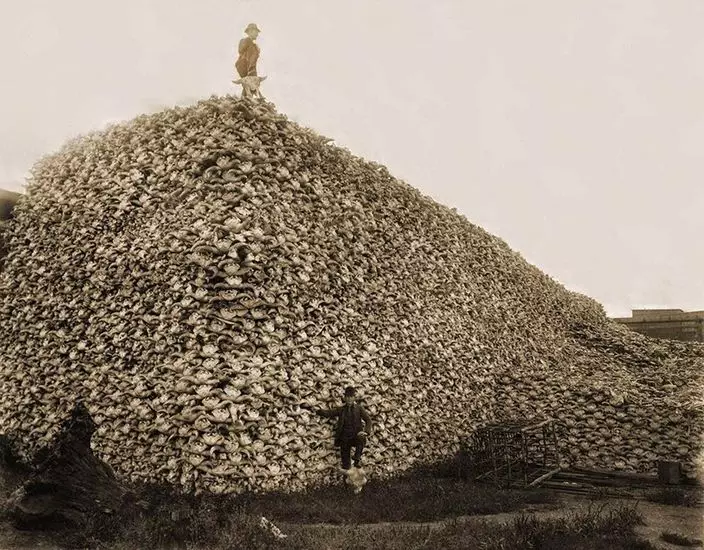

19世紀北美大群屠殺野牛後,將牛骨堆成山,大致也可見到「京觀」的場面有多震懾 (網上圖片)

以上可見,「阬殺」古時十分普遍,在戰場上屍堆高築,視覺上也能有效地震懾敵國,是昭告天下自己兵強馬壯最好的證明。這種「惡習」,也一度令「仁愛」的唐太宗憫嘆不已,下令全國諸州:「各有京觀處,無問新舊,宣悉劃削,加土為墳,掩蔽枯朽,勿令暴露。」但這種現象並沒有就此斷絕,這種震懾手法一直持續到明朝。永樂年間,大明的將領在出征討伐安南勝利後,把敵人殺掉築成京觀;在明朝嘉靖時期,倭寇入侵,最終被明軍打得落花流水,後來,他們還把倭寇的屍骨也築成了京觀。