面對義和團,將自己定位是與官方合作,令清政府處境兩難。

回顧晚清的歷史,義和團運動和八國聯軍侵華,兩件大事讓人痛心唏噓。後世難免有這樣假設:如果慈禧果斷剿滅義和團,必定不會誘發八國聯軍侵入北京,更不會有喪權辱國的《辛丑條約》。

八國聯軍侵佔北京後,在北京舉行閱兵儀式 (網上圖片)

歷史雖然沒有如果,然而,慈禧在現實上,不容許她向義和團下狠手。在1900年6月21日,她正式向列強宣戰前,均在剿撫之間游移,是現實環境制約了她。其中一個焦點就是義和團的口號及立場。

當年,列強在清朝的勢力越來越強,不斷攫取利權。面對來華的傳教士和中國教民強勢,清政府在處理百姓與傳教士、教民的糾紛時,往往犧牲百姓利益偏袒傳教士和教民。

慈禧穿著珍珠雲肩,與外國公使夫人合照 (網上圖片)

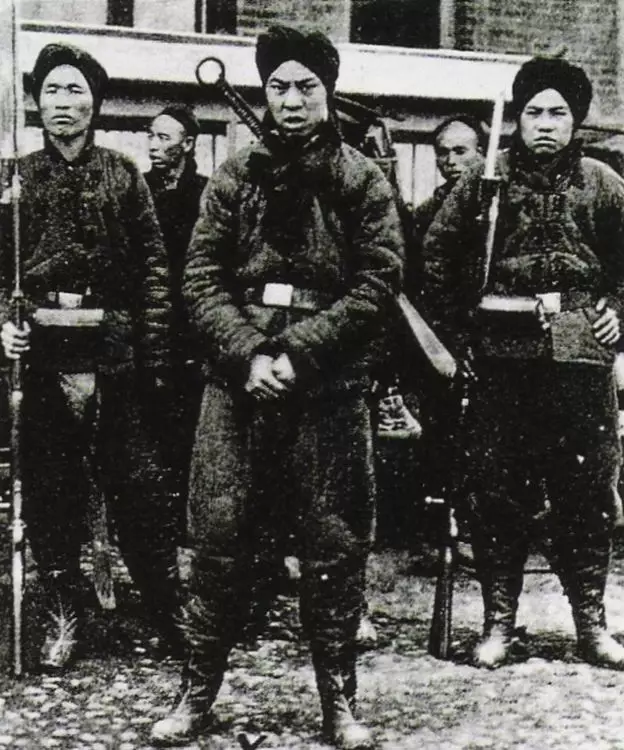

山東、直隸等地百姓,也可能因華北旱災的催化下,最先表達不滿,起而行動,打殺傳教士和教民,進而仇視一切洋人和鐵路、電線等舶來品。然而,歷年來的起事,矛頭都會直指政府當局,希望將之推翻。但這次完全不同,義和團成員是要打擊侵略中國的洋人,幫助清廷穩固統治-「扶清滅洋」-義和團將自己定位與官方合作,而非敵對。

從現代的眼光看,義和團是帶著民族主義情懷,只是裹挾著愚昧和盲目排外的心理。如果慈禧痛下決心,強力鎮壓義和團運動,那麼局面將會如何?它再不是官府「合作者」,而是「反叛者」,他們很大可能會調轉槍頭對著清政府,這樣,一場排外運動就變成內亂,令清廷處境更加艱難。

義和團 (網上圖片)

慈禧心知義和團「刀槍不入」神功未必可信,但也不能旗幟鮮明的,以武力平定義和團運動,而要「以撫為主」,但不打擊義和團,就無法安撫各國公使,無法阻止他們的軍事行動,慈禧也不敢去得罪這些洋人。所以,她又不得不下一些限制義和團的諭旨,派一派兵鎮壓、遣散團眾。

1900年5月29及30日,慈禧連發兩道諭旨,充分表現她兩難:第一,「若不迅速籌辦,何以禁邪慝而淨根株!」,意思是指,義和團殺人放火與亂民何異?語氣嚴厲。第二意思上是指:義和團殺人放火,是因為混入「游勇會匪」,要求地方官員處置時區別對待,「嚴拿首要,解散脅從」。這是一種模棱兩可、兩面討好的策略。

當然,結果也令外國列強十分不滿,義和團也繼續發展。不過,慈禧到了6月21日為何突然大變,公開義和團的合法地位?這也是形勢有了新發展,逼她做出的選擇。

慈禧 (網上圖片)

當時,義和團已經迅速做大,遍布京城大街小巷,清軍也被廣泛滲透,無力鎮壓。慈禧加以招安利用,順勢利導,將他們推向對外戰場,也是意料中的事。另一方面,早於6月19日,慈禧得到報告指,八國聯軍不顧清政府關切,要求中國守軍交出大沽砲台(事實上,慈禧收到報告時,聯軍已佔領了大沽砲台)。大沽砲台丟失,令天津更危,北京也喪失重要屏障。慈禧認為聯軍咄咄逼人,碾壓她的底線,有必要回擊。所以,也成為她發布宣戰詔書的重要理由。

聯軍佔領大沽砲台 (網上圖片)

還有一點就是,外國公使反對慈禧廢立計劃,也讓慈禧憋著一口烏氣。1900年初,慈禧打算廢黜光緒,擁立端王載漪之子溥儁稱帝。吉日都擇好了,外國公使卻表示反對,慈禧有所忌憚不敢力推,只得作罷,並進一步加深對洋人憤恨。加上,載漪等盲目仇外的王公,在慈禧面前煽風點火,力主對外開戰。載漪編造外國公使要求慈禧歸政光緒,謠言深深刺激慈禧敏感權力神經。聯軍一旦進京,很可能強迫她將大權歸還光緒。慈禧對此深深憂慮,利益攸關,這是慈禧發布宣戰詔書的隱情,也是她反復強調的「得已之苦衷」

慈禧不是糊塗蟲,但是內外形勢發展太快,加上載漪這樣「豬」隊友,讓她很難準確判斷局勢,最終釀成「庚子拳變」。