很多工具應用都是人類經驗累積成果。

「定位」是人類基本需求。即使在茹毛飲血的野蠻時代,去了某些地方狩獵,總不能忘記歸家的路。要辨别方向,靠的除了自身方向感、日月星辰,中國古時所用的「司南」成為了重要工具。

司南,即是指南針及羅盤,現代普遍認知認為,沒有它們,就不會有西方的大航海時代。雖然沒人了解是誰最早把這磁石製成的設備裝上了船,但這種船,最早出現在廣州附近的海面。

四川三星堆出土的司南 (網上圖片)

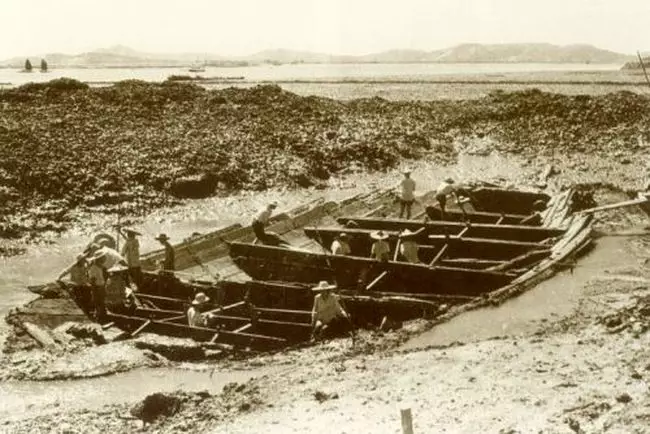

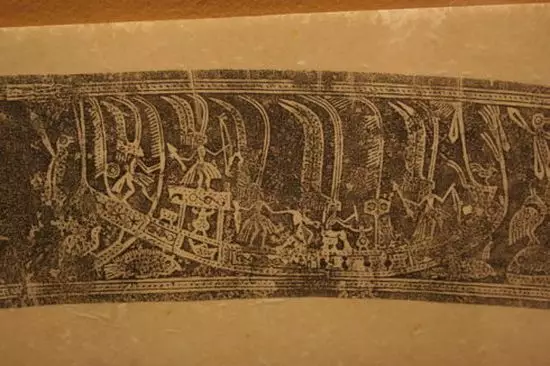

從人類社會的早期開始,嶺南地區特別是廣州是造船勝地。從西漢南越王墓中出土的銅提筒,紋繪了載滿以羽毛裝飾戰士的大船,就是當時的水上健兒。我們能從世界各地歷史遺存找到控制獨木舟或木筏穿洲過洋的証據,但孤舟重洋,沒有有效的辨別方向的工具,成本是相當高昂。

船紋銅提桶紋飾拓片 (網上圖片)

宋代為中國南方遠洋航行的高峰,除了大量巨艦建造記錄,學者還表示離不開航海技術突飛猛進。技術突破的標志,就是指南針應用於航海上。目前學術界公認有關指南針最早記錄,來自北宋朱彧於宣和元年(公元1119年)所撰的《萍州可談》:「舟師識地理,夜則觀星,晝則觀日,陰晦則觀指南針,或以繩鉤取海底泥,嗅之便知所至。」當時他根據父親朱服在廣州做知州時的所見所聞而寫。朱服則在北宋哲宗元符二年(公元1099年)至徽宗崇寧元年(公元1102年)任廣州知州,即廣州海船上使用指南針的時間不會晚於此時。

根據現代學者研究,中國最初的指南針採用的水浮法。後來,水浮法指南針被稱為水羅盤—先將磁化鐵針穿過燈芯草,浮在水上,水上轉動磁針就能指引方向,再將之與方位盤結合,就成了「水羅盤」。出現時間大約在南宋。南宋趙汝適《諸蕃志》載:「渺茫無際,天水一色,舟舶來往,惟以指南針為則。晝夜守視惟謹,毫厘之差,生死繫矣。」船上有專門負責守著羅盤者,不斷修正航向,皆因這是船隻安全關鍵。

用羅盤導航,可以說是今天海圖經緯化之始。借助先進設備,宋朝海外貿易超過前代,成為世界從事海外貿易的重要國家。那時中國商船的蹤跡,近至朝鮮、日本,遠達阿拉伯半島和非洲東海岸。

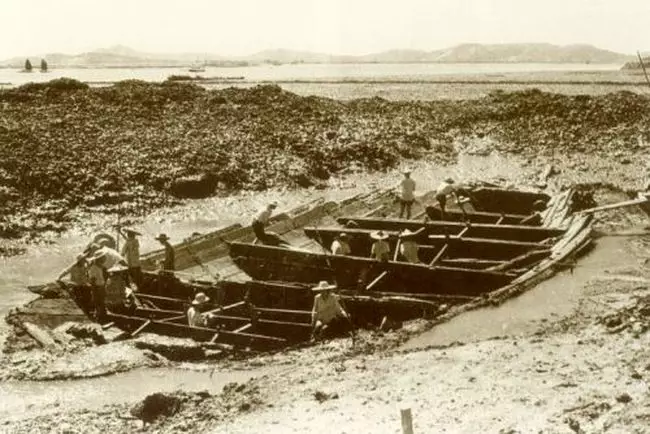

宋代海船出土 (網上圖片)

指南針在中國古代經歷長時間演進。學者指,東漢王充《論衡》中所記「司南之構杓,投之於地,其抵抵指南」,應是將磁石琢成磁勺,放在占卜用的星盤上來旋定南北。宋代莊季裕《雞肋篇》記載了兩隻水瓢中置磁石鐵屑,「施展」兩瓢相互吸引的幻術,這反映南宋初年司南已被指南針取代。

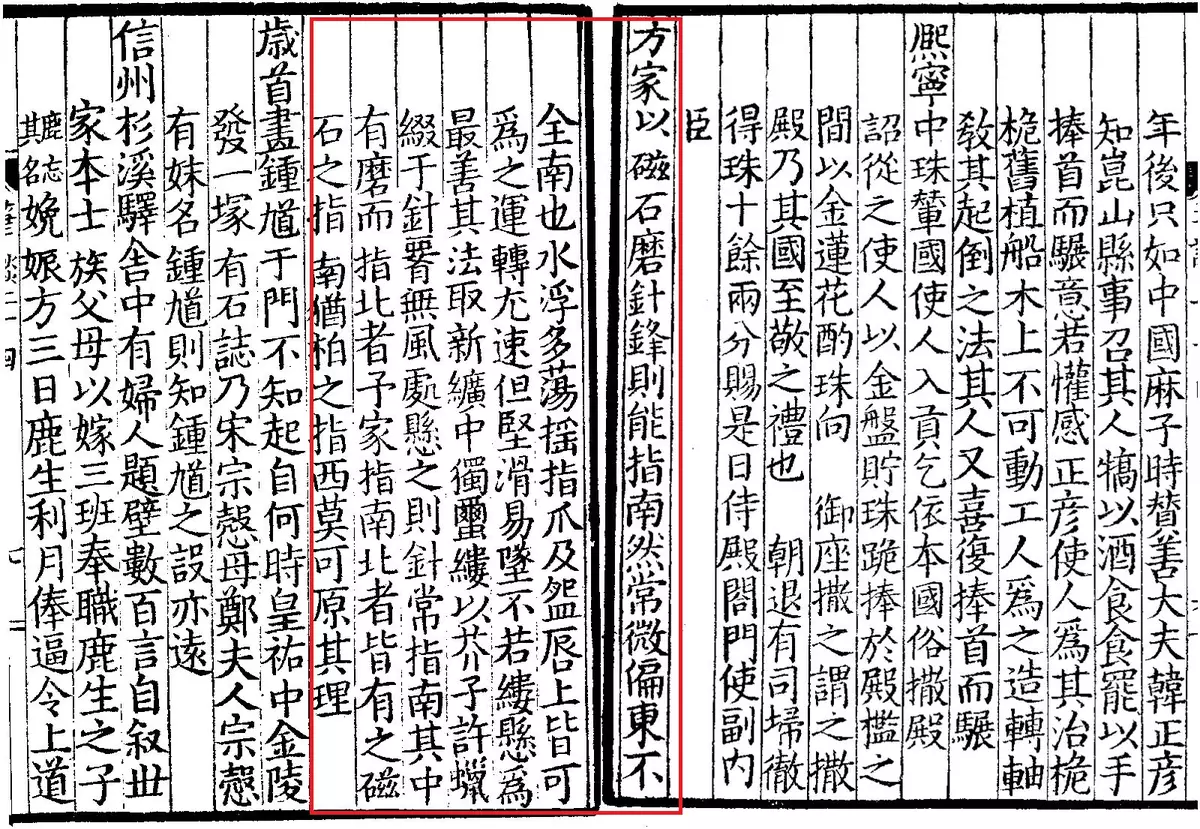

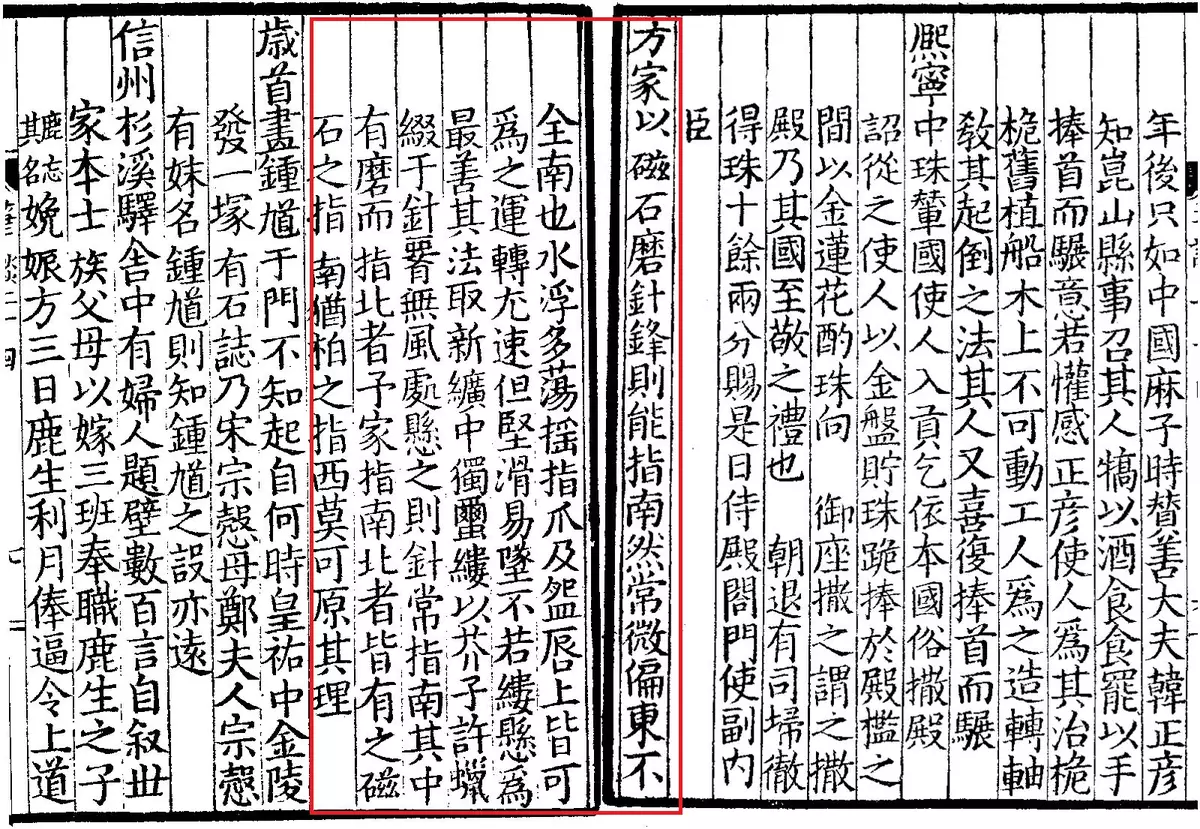

事實上,用磁石製造司南,需要琢玉工藝手段,費工費時,而且如果質料不精,極向不準,是很難完成,但當中國古人掌握磁石對鋼鐵人工磁化技術來製造指南針—將一根鋼針在磁石上摩擦磁化—就方便得多。這項發明最早的記載見於北宋科學家沈括所著《夢溪筆談》:「方家以磁石磨針鋒,則能指南,然常微偏東,不全南也。水浮多蕩搖,指爪及碗唇上皆可為之,運轉尤速,但堅滑易墜,不若縷懸為最善。其法取新渡中獨繭縷,以芥子許蠟綴於針腰,無風處懸之,則針常指南」。

《夢溪筆談》局部 (網上圖片)

另一方面,沈括精於天文曆法,並在圭表(為中國古代根據日影長度變化測定季節、劃分四季和推算曆法的工具)的地理子午觀測比較中加以證明「磁針偏角」,這項發現為古代科學史上的重要成果。歐洲到了13世紀才發現。

在明代嘉靖年以前,中國海航一直使用水羅盤,但不太平穩。當中國傳統指南針於12-13世紀經阿拉伯傳入歐洲後,歐洲人將磁針放在釘子尖端,可自由轉動,製成旱羅盤,性能更適用於航海。中國也在嘉靖年間後開始使用旱羅盤。

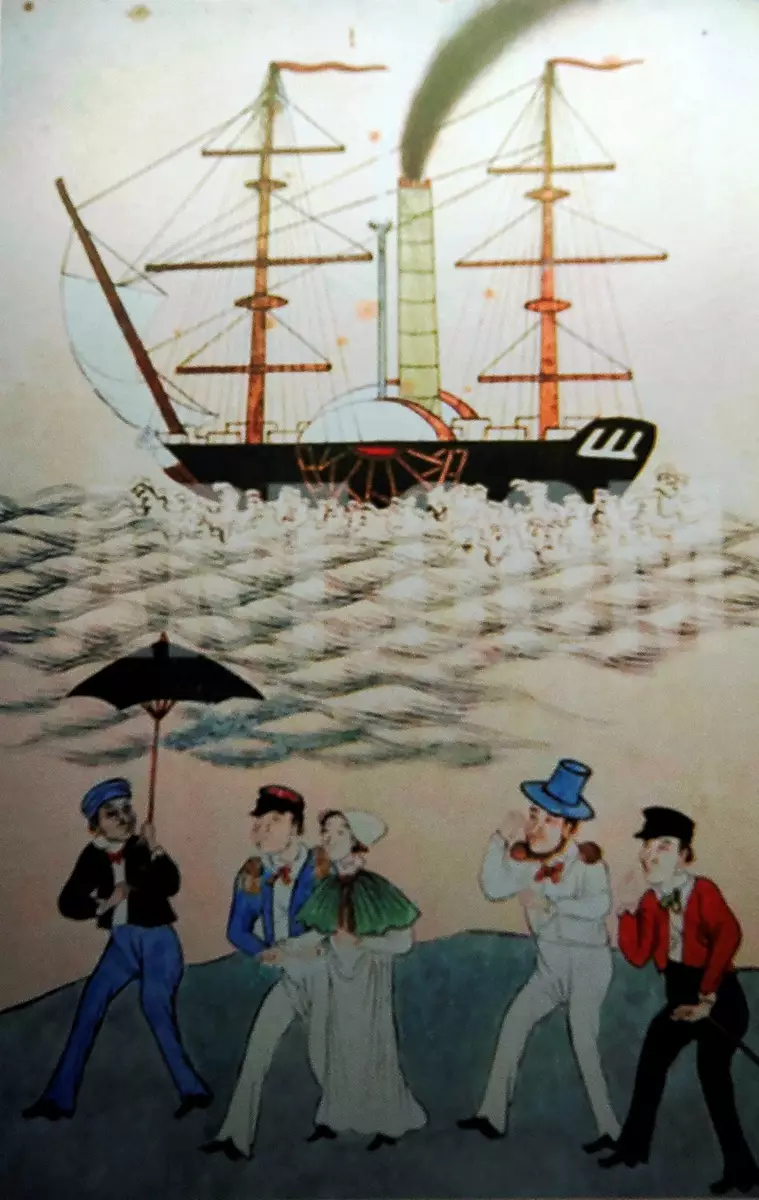

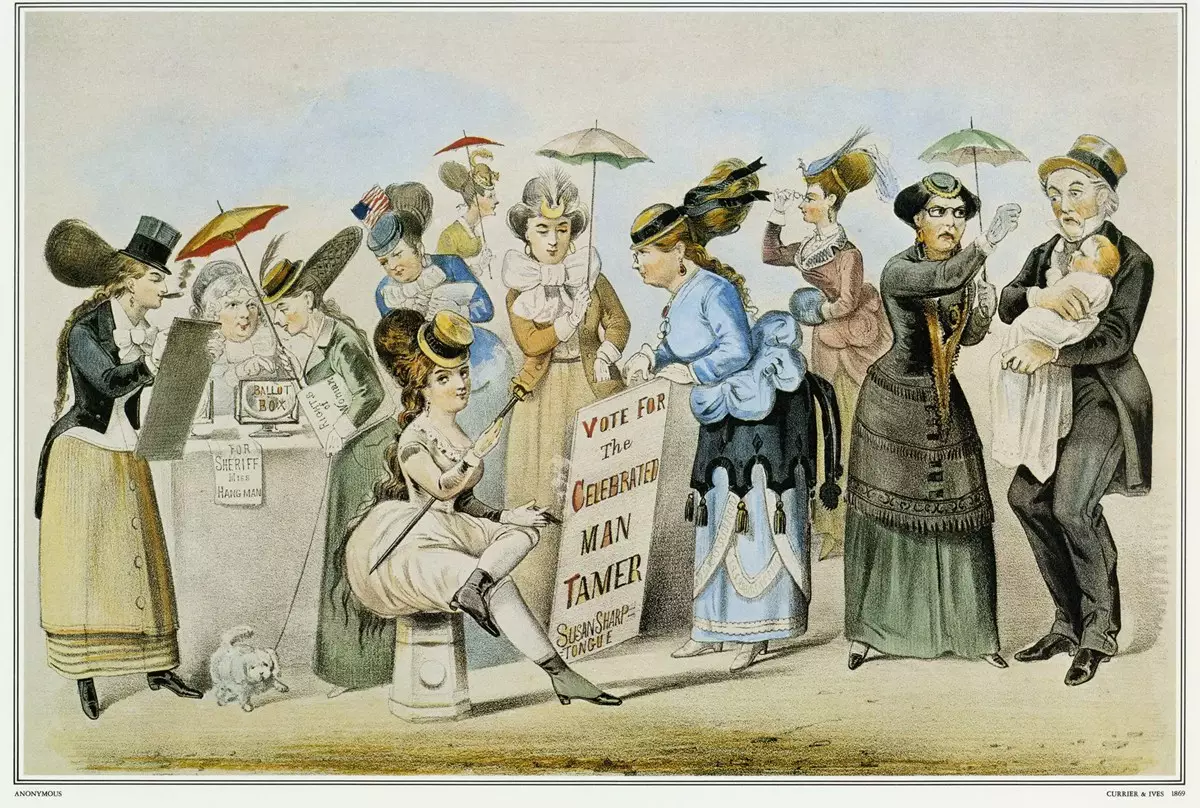

眾所周知,在鴉片戰爭前清政府對於洋商限制多多,如不允許攜眷(洋婦)進入廣州城,曾使洋商大為不滿。在1830年,英國商人盼師(Willian Baynes)公然違反禁令,試圖測試中方的反應,曾一度使雙方劍拔弩張,幾乎使鴉片戰爭提前爆發。

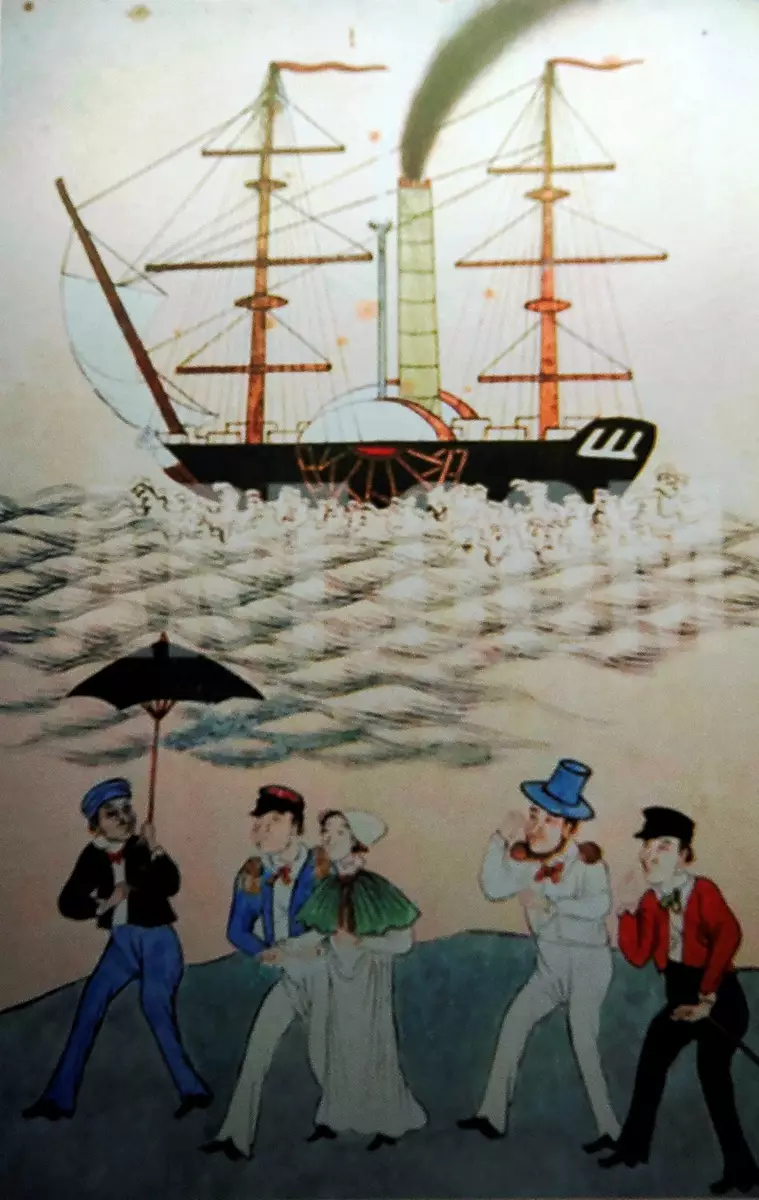

番婦被逐回澳門示意圖 (資料圖片)

在清中葉以前,「洋婦」也稱「番婦」是禁止進入中國的,僅可停留在澳門。當然洋商也是設法無視禁令。在乾隆十六年(1751年),荷蘭商人亞畢時乘坐舢板攜帶一名「番婦」及兩名「番女」試圖進入廣州瑞豐洋行居住,結果被罰驅逐出境。在乾隆二十四年(1759年),更頒佈《防範夷條例》(即使稱防夷五事),明令嚴禁外國婦女來華、嚴禁外商在廣州過冬。

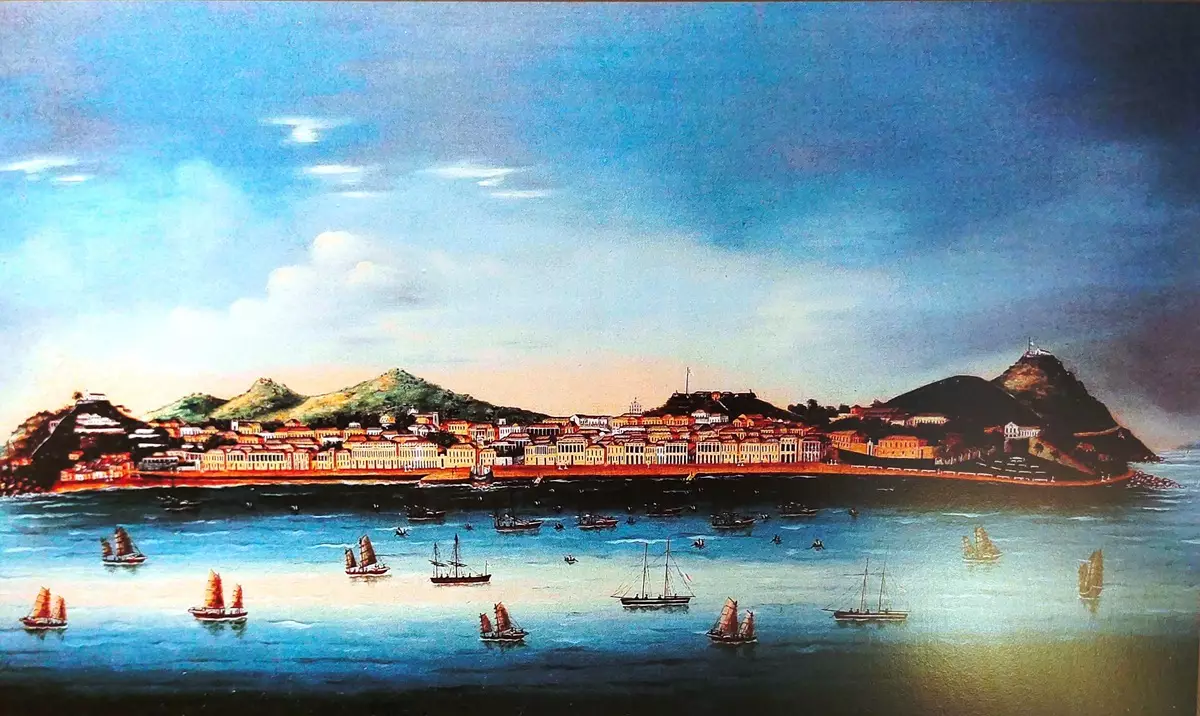

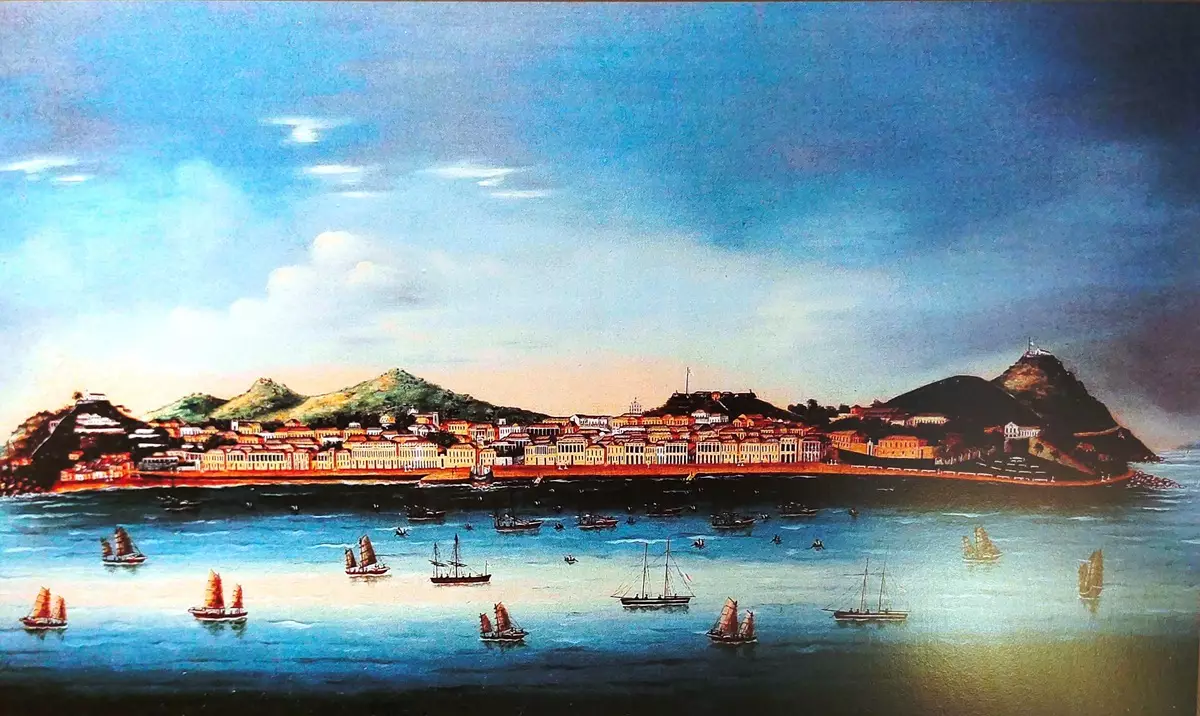

1840年澳門南灣外港洋面。按乾隆二十四年(1759年)防夷五事規定,貿易季結束後,外國商人得駕船回國,或在澳門就地過冬。(資料圖片)

雖然朝廷有明文禁止「洋婦」入城,但洋商私帶婦女入境時有發生。如乾隆三十四年(1769年),英商菲臣私帶婦女進入廣州,被當局發現,當即「將該番婦押往澳門,出示嚴禁」,並對有牽連的中國行商、通事、和政府衙役進行嚴懲。在1830年初,英商懷特曼J.C.Whiteman攜妻進入廣州商館,最終在中方抗議下,夫婦二人被迫遷往澳門。不過隨著來華外商人數逐漸增多,雙方的衝突更為頻繁,終於有了1830年的「盼師案」,使雙方一度迫近戰爭邊緣。

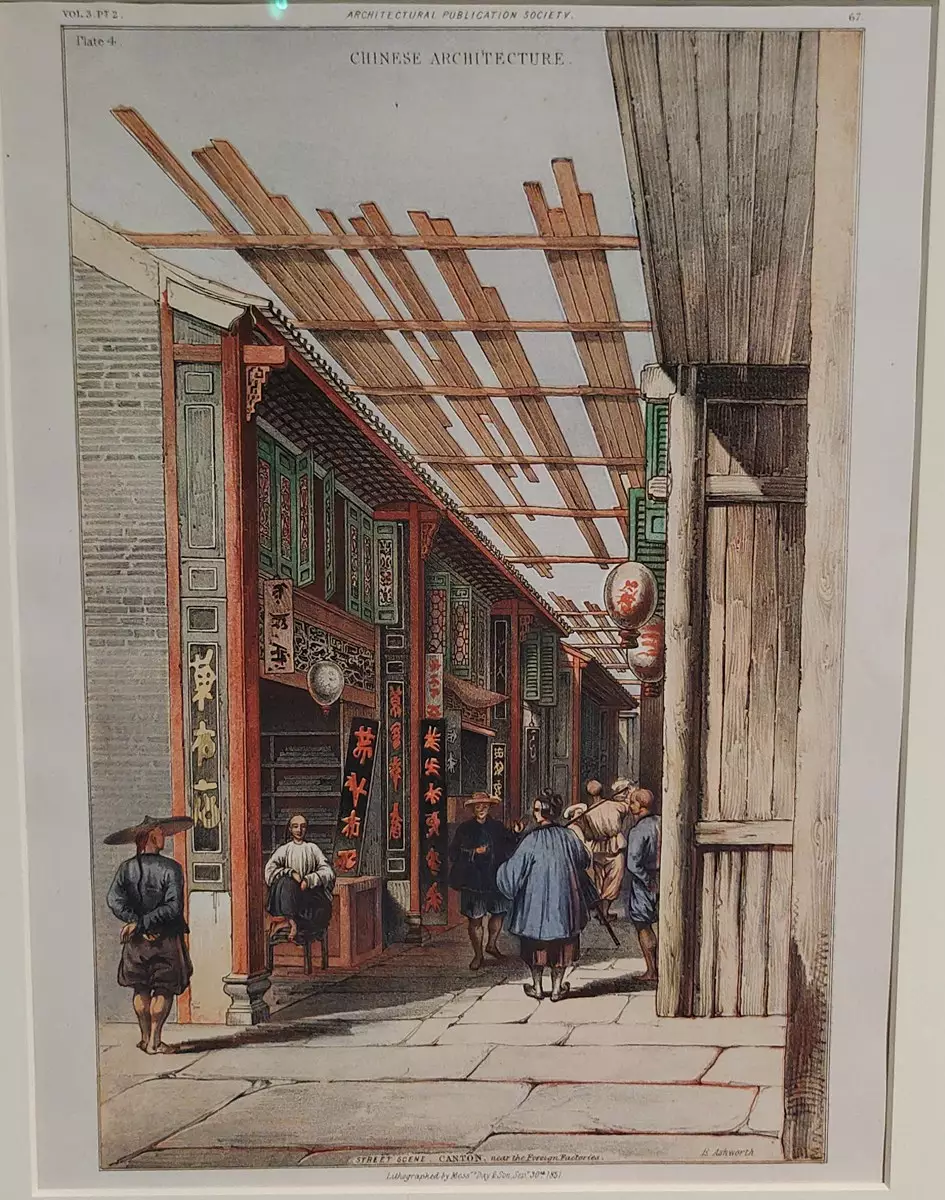

沃森Wathen (畫);克拉克Clark(刻印)19世紀《廣州外商洋行區靖遠街道》。圖中可見洋商並未攜同洋婦進城。(資料圖片)

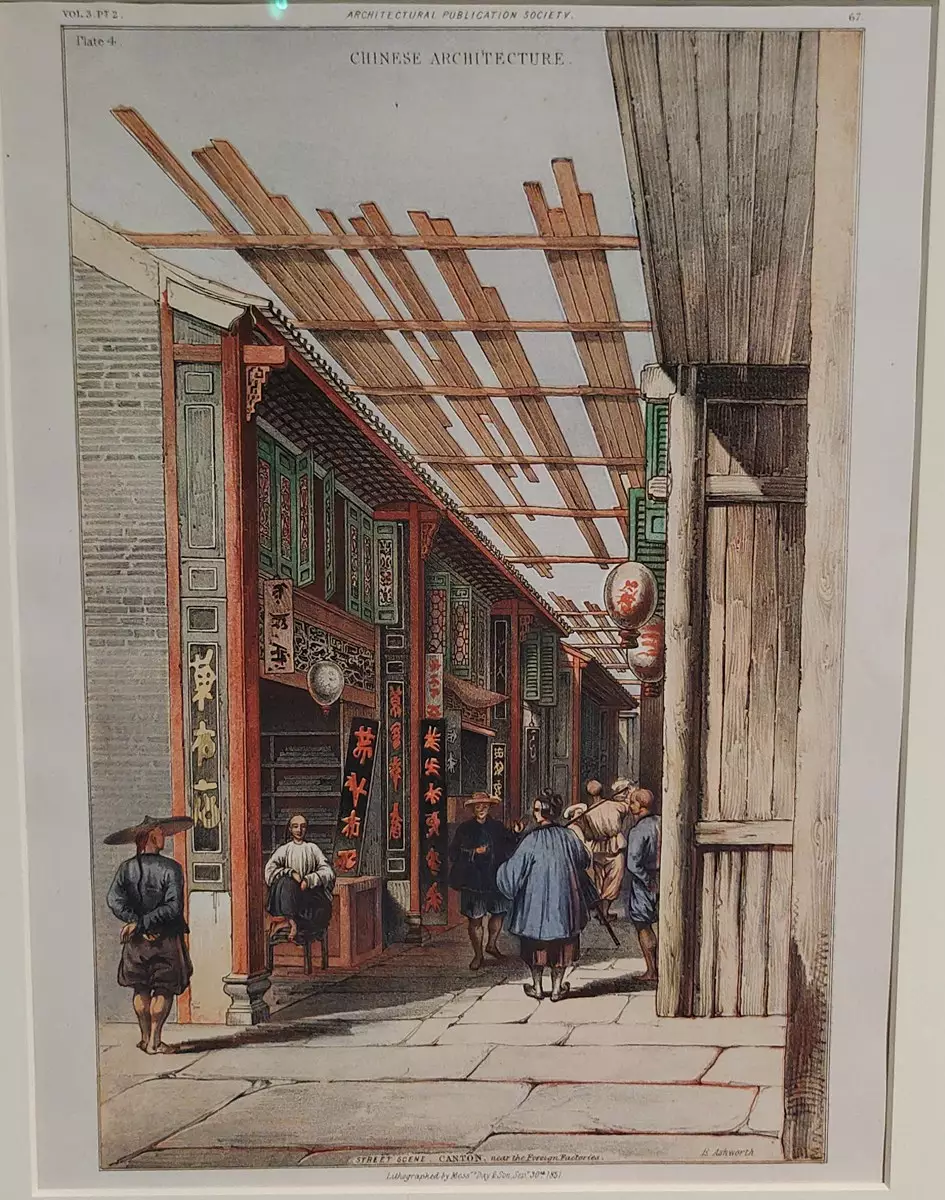

愛德華‧阿什沃思Edward Ashworth(1814-1896)(畫);戴氏Day & Son(印)1851年《廣州商館區之中國街道建築》。畫中可見洋人及洋婦在街上活動。(資料圖片)

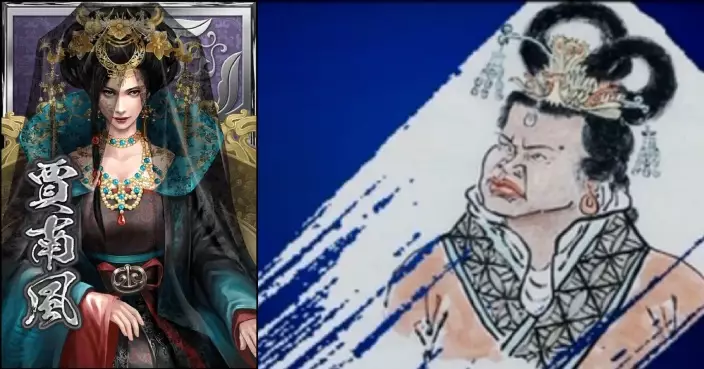

盼師Willian Baynes是誰人?他是時任英國東印度公司駐華「管貨人委員會」主席,即中國人慣稱的「大班」。不過更重要的,是他一向主張對華採取強硬政策,這事件也是他處心積慮,有預謀的公然挑釁。1830年10月4日,盼師公開帶著妻子和葡萄牙籍婢女從澳門進入廣州,沿途招搖過市,並違反規定乘坐轎子。這事無疑觸及中方的紅線。11日即一周過後,兩廣總督李鴻賓命令廣州知府轉飭總行商伍受昌令其退回澳門,「並飭嗣後夷商進館,不許乘坐肩輿」。

1859年4月30日《倫敦畫報》上一間香港畫室工作的情況。圖中中國畫師正忙於按手中照片繪製洋婦的畫像。(資料圖片)

上如前文所說,這是一次有預謀的公然挑釁。因此不僅盼師拒絕執行命令,英國商人也紛紛提出抗議。10月20日,李鴻賓再次通過行商向盼師下達嚴令,如果三天之內不將「番婦」遣回,將派兵入館驅逐。盼師眼見機會來了!立即通過海軍司令調來一百多個士兵,全副武裝進入商館。一時間,雙方劍拔弩張,形勢隨時可能失控。

清末《青花西洋花園圖盤》。內繪西式花園、西洋男女人物圖案。(資料圖片)

事實上,當時清廷是害怕引起中外戰爭的,因為剛花了好多錢鎮壓了一次邊疆叛亂,實在打不起另一場仗,這也是為什麼後來道光派林則徐到廣州禁煙時,反復叮囑「切莫開啟釁端」的原因所在。所以,李鴻賓所謂出兵驅逐,不過是虛張聲勢罷了。後來,行商伍受昌出面調停(編按︰清廷規定,外國商人不得直接與天朝官員接觸,所以,命令是由行商轉達)。以盼師身體有恙需要人照顧為名,讓兩位女性暫留廣州,待病好後再行離去。最終,「番婦」在廣州共居住50天後,即退回澳門。清廷為了顯示天朝威嚴,將一個向盼師提供轎子的行商謝五革職,並發配新疆。

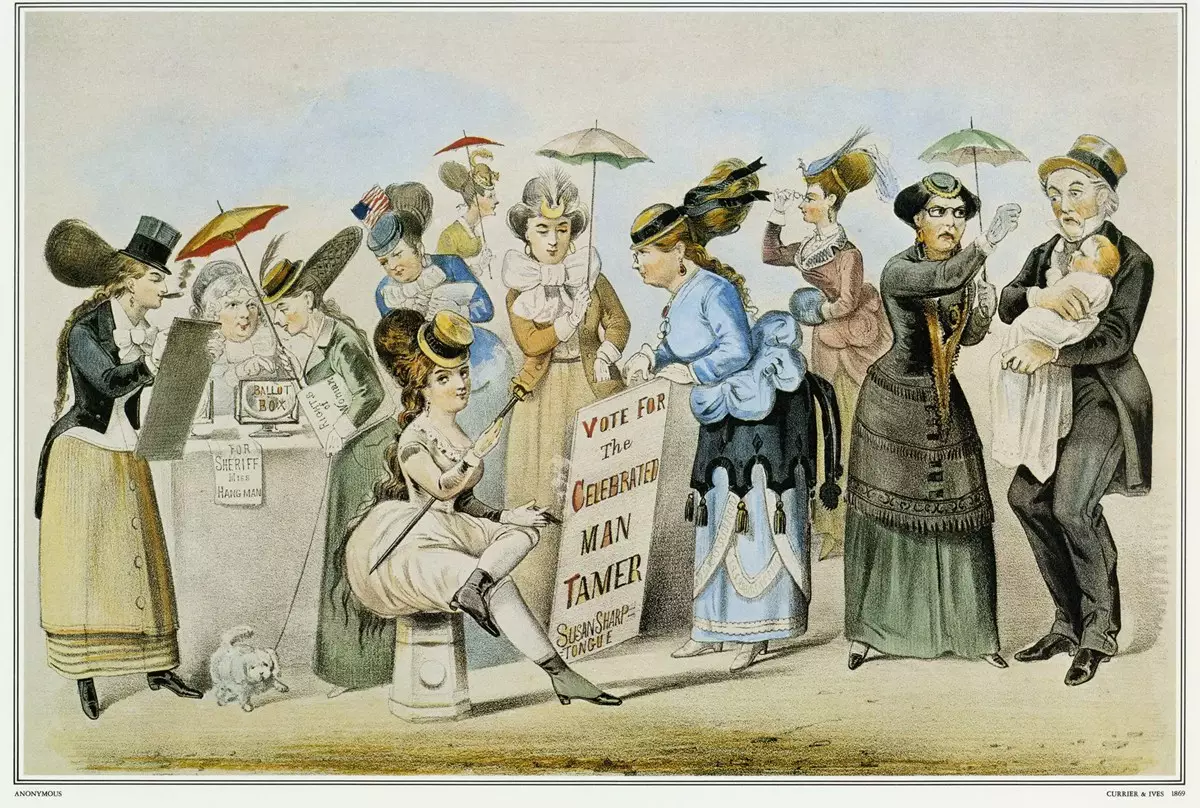

由於中西方文化上的異差,使當時的中國人對於洋婦的衣著打扮曾經非常反感。(網上圖片)

盼師事件發生後,道光帝於12月8日下諭旨,重申嚴禁「番婦來華」政策。1831年3月,李鴻賓等重新制定了《防範夷人章程》,措施更為詳細、嚴厲。此後十年內,此類公開挑釁事件未再發生。不過,雙方的矛盾越來越深,並終於爆發鴉片戰爭。

當時洋婦在社會上地位普遍較高,也是中方害怕其入城的原因之一。(網上圖片)

在鴉片戰爭結束後, 中方被迫簽訂《南京條約》,其中第二款列明:「自今以後,大皇帝恩准英國人民帶同家眷,寄居大清沿海之廣州、福州、廈門、寧波、上海等五處口岸。」其後,同樣的內容又見於中國與美國、與法國、與瑞典挪威及諸多近代中國與約國的雙邊多邊條約中。它標誌著中國與西方經過漫長時期爭執的外國婦女進入中國通商口岸的禁令,終於在英軍大炮的威力下遭到廢除,並以不平等條約的法律形式將此固定化、制度化。