碎葉城位置重要,歷史長時間有各方勢力爭奪。

唐代著名詩人李白,被譽為「詩仙」,在中國文學史上地位非同凡響。據李白《為宋中丞自薦表》所載,他出身於武則天大足元年,至於其出生地就有多種說法,現今內地有城市為了開拓旅遊市場,都在爭奪「李白故里」,也有一個境外地方就是吉爾吉斯的托克馬克。

清代17世紀畫作,描繪李白在京,幫力士脫靴,幫貴妃研墨 (網上圖片)

吉爾吉斯位於中亞東南部,與中國、哈薩克、烏茲別克及塔吉克為鄰,是個高山國家,高海拔,首都為比什凱克,在哈薩克邊界附近,以東不遠的楚河南岸的托克馬克,就是據說是李白的出生地,也就是讀歷史都熟悉的「碎葉城」。

唐朝國勢強大,為了經營西域,唐朝曾在西域設多個軍鎮,最著名的就是安西四鎮,分別是龜茲、疏勒、於闐和碎葉。不少唐朝邊塞詩,碎葉、輪台、樓蘭出現頻率非常高,幾乎成為西域邊塞代名詞。

畫作描繪李白《春夜宴桃李園序》中他與諸弟相聚歌唱飲酒情景 (網上圖片)

碎葉城作為大唐管控西域的戰略要點,重要性不言而喻。然而,李白出生於碎葉城是有史料記載,分別於李陽冰《唐李翰林草堂集序》以及范傳正的《唐左拾遺翰林學士李公新墓碑並序》有說。不過,對於碎葉城的具體地理位置,一直眾說紛紜,主要流傳三個說法,一是郭沫若認為的焉耆碎葉,二是張廣達考證出的楚河流域,也就是現在的托克馬克,另外還有說法認為,碎葉城在新疆哈密附近。

關於碎葉城在哪裡,不只是今天,在唐宋時期就已經讓人摸不著頭腦。由於西域地名相同較多,各種史料提及碎葉時都語焉不詳,因此三種說法各有各根據,始終沒有標準答案。而玄奘在《大唐西域記》中,有明確記述「出熱海(吉爾吉斯境內伊塞克湖)西北行五百餘里至素葉城(即碎葉城)。城周長六、七里,諸國商、胡雜居。素葉城西行四百餘里至千泉,千泉西行百四五十里至怛羅斯城」。這裡說明玄奘認為的碎葉城,就是在現在的吉爾吉斯境內。

李白畫像 (網上圖片)

上世紀八九十年代,吉爾吉斯考古工作者相繼發現兩塊漢文殘碑,也更將唐朝安西四鎮的碎葉指向中亞的碎葉水之畔,也就是吉爾吉斯的托克馬克。如此,可以基本明確認證碎葉鎮,是大唐在西域最偏西的軍鎮,當時大唐的安西都護府治所在龜茲,後來由於跟吐蕃作戰,在唐高宗咸亨元年(公元670年)遷到碎葉,直到公元692年收復安西。31年後,李白出生。

碎葉是西域西部的第一大城,水豐草美,又在原通向歐洲、西亞及南亞的交通要道。玄奘西行時,就在這裡與西突厥的葉護可汗見面,得到其資助。

碎葉城遺址 (網上圖片)

碎葉城由於位置重要,各方勢力長期爭奪。後來黑汗王朝(喀喇汗國)分裂後,大王子巴紮爾佔據東喀喇汗國,自稱獅子汗,就定都在碎葉附近,當時稱為八剌沙袞。遼朝被金朝滅亡後,遼朝宗室耶律大石率部西行。耶律大石趁東喀喇汗國內亂,趁機攻佔碎葉, 建立西遼。西遼定都於八剌沙袞,改名為虎思斡耳朵。元朝時,這裡又改名為托克摩克。清同治三年(公元1864年),清帝國政局混亂,沙俄逼迫清朝簽訂《勘分西北界約》,割走西北44萬平方公里土地,包括托克馬克。

上世紀九十年代初蘇聯解體,吉爾吉斯獨立。作為一個山地小國,城市並不多。皆因李白,來托克馬克尋訪他遺跡的人越來越多,這個城方就逐漸「長盛不衰」,當地人甚至學習漢語及了解李白的詩。

廣東省擁有豐富的中國近代史旅遊資源,如位於羅定的菁莪書院。該書院始建於清光緒十二年(1886年),是清末教育董事會性質的會所,俗稱羅定印金局,是廣東省為數不多的鄉約書院。菁莪書院的另一價值是紅色遺址。1926年,羅定縣農民協會在菁莪書院對收繳的大量地主田契進行了公開銷毀。

菁莪書院正面 (網上圖片)

羅定位於廣東的西南部,是粵桂邊界上一個山區,歷來在政治上軍事上都具有重要的地位。羅定和整個粵西一樣,由於受著封建地主豪紳惡霸的統治,苛捐雜稅,高利重租,缺衣少食,日子過得苦不堪言。李芳春不甘心忍受這種殘酷壓迫和剝削的, 在他的精心組織下,羅定全縣各鄉村農民協會像雨後春筍般成立,農民運動蓬勃發展。1926年4月23日,羅定縣農民協會正式宣告成立,這標誌著羅定農民運動進入了一個新階段。

李芳春曾在菁莪書院收繳大量地主田契進行了公開銷毀 (網上圖片)

在隨後的5月1日,廣東省召開了第二次農民代表大會,李芳春出席了大會。會後,按照會議精神,李芳春在羅定縣城召開了減租減息群眾大會,羅定縣農民協會收繳了大量地主的田契,在菁莪書院進行了公開銷毀。此舉,充分顯示了農民協會的力量,大大地鼓舞了全縣人民反封建鬥爭的信心。

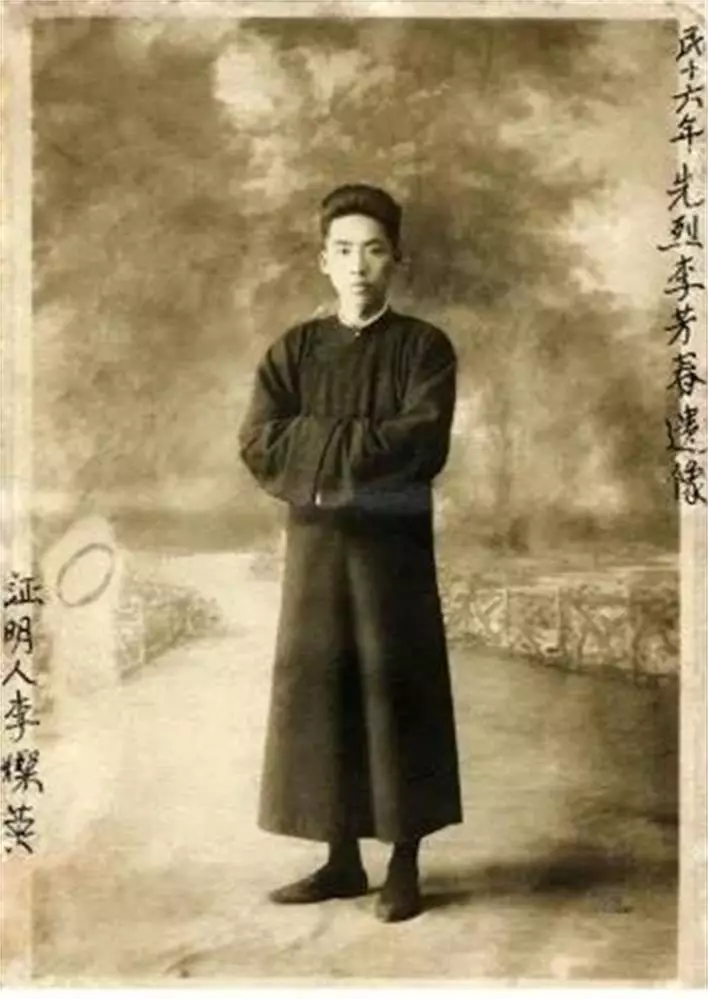

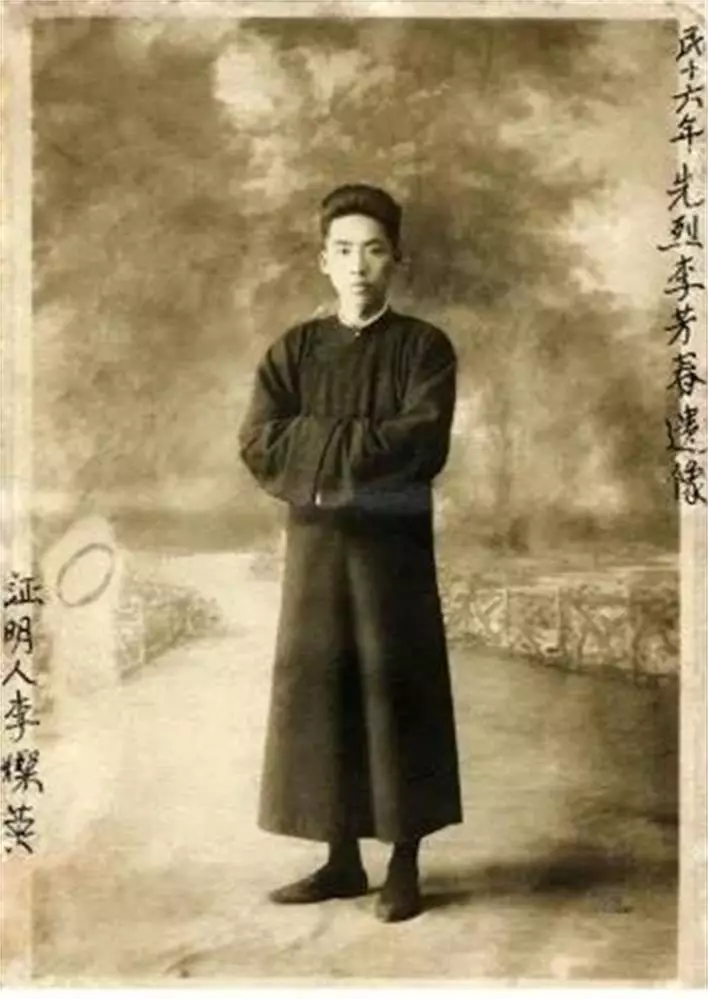

在這裡不得不提及的是吹響羅定革命號角的第一人——革命先烈李芳春。他出生在羅定黎少鎮的一個偏僻小山村,當時羅定地區流傳著一首名為《窮到極》的血淚歌謠——「無可奈何少兩文,粥水清清照見人。筷子挑挑無粒米,眯埋雙眼囫圇吞。」這是羅定人常年只能吃稀粥度日的悲慘寫照。羅定和整個粵西一樣,由於受封建地主豪紳惡霸的統治,苛捐雜稅,高利重租,缺衣少食,日子過得苦不堪言。

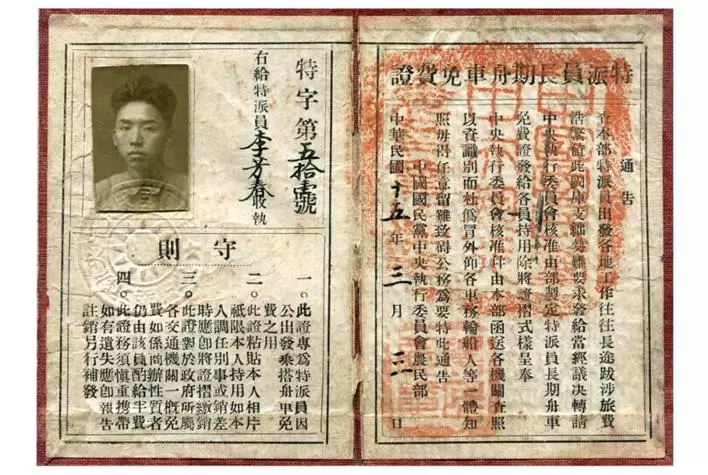

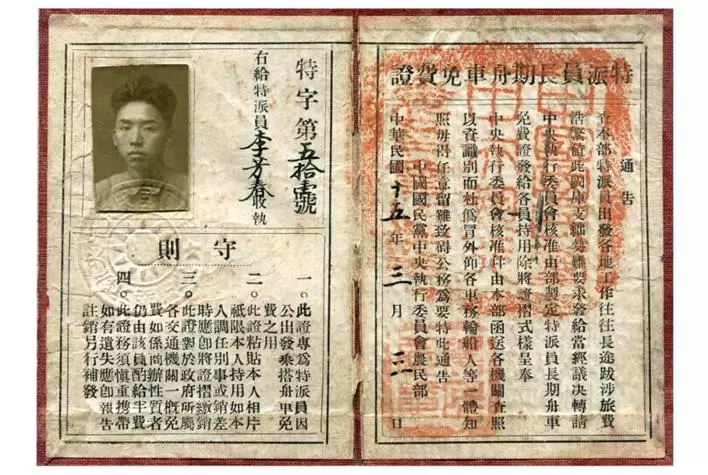

李芳春特派員證 (網上圖片)

然而,生長在這片土地上的人民是不甘心忍受這種殘酷壓迫和剝削的,李芳春也一樣。1923年在廣東大學,也就是今天的中山大學求學的時候,李芳春就經常參加各種進步活動,幸運地結識了廣東農民運動領袖彭湃同志,並與其保持著密切交往,從中得到黨組織的教育和培養,1923年加入中國社會主義青年團,1924年參加了中國共產黨。1924年暑假,在第一次國內革命戰爭有利形勢的推動下,已是共產黨員的李芳春,懷著無限的熱情和鬥志回到家鄉羅定,深入各村農戶宣傳革命道理,播下革命火種。

李芳春在《敬告羅定農民界同胞書》中號召:「要翻身求解放,廣大的貧苦農民必須聯合起來,建立自己的農民協會,才能推翻壓在我們頭上的三座大山!」

在他的精心組織下,羅定全縣各鄉村農民協會像雨後春筍般成立,農民運動蓬勃發展。1926年4月,羅定縣農民協會正式宣告成立,這標誌著羅定農民運動進入了一個新階段,革命熱潮空前高漲,羅定革命第一把火就此點燃。

菁莪書院擁有嶺南傳統建築設計,加入雕塑及浮雕作裝飾之用。(網上圖片)

菁莪書院占地面積1120平方米,為三進合院式佈局,屋脊為高大風火山牆。(網上圖片)

菁莪書院修建於光緒十二年(1886年),用於資助赴省、上京應試的考生,最初稱為羅定州印子金局,是教育董事會的會所。有別於書院式書院、合族式書院,菁莪書院是為了表彰地方德義鄉賢、培育地方優秀學子的鄉約書院,兼具祭祀場所及教育基金會的功能。「菁莪」一詞,是先秦詩歌總集《詩經》中《小雅•菁菁者莪》一篇的簡稱,「菁」和「莪」都是指生長茂盛的草木植物。《詩序》釋曰:「菁菁者莪,樂育材也。君子能長育人才,則天下喜樂之矣。」「菁莪」在古代有育才之義,「菁莪書院」的名稱便由此而來。

後廳設有神龕。廂房為藏書樓、資料室、理事室。書院的建築非常有特色,是研究嶺南鄉約書院的寶貴資料。(網上圖片)

近年來,菁莪書院己成為羅定市開展弘揚中華優秀傳統文化活動的場所之一。(網上圖片)

菁莪書院占地面積935平方米, 為三進合院式佈局,有門亭、門樓、香亭、後堂及廂房等,屋脊為高大風火山牆。門額由清代進士劉宗標書寫,書院原來還懸掛有清代狀元王仁堪、劉春霖等人親筆手書的牌匾,不過今已散佚。建國後,書院曾作糧倉和學生宿舍用。菁莪書院是廣東省僅存的鄉約書院之一。2015年,羅定市相關部門對書院採取相應的搶救措施,對書院進行全面的修葺。現舊址整體結構保存完整,保存狀況好。

文章文字版權由廣東人民出版社許可