「非我族類其心必異」VS「形夷而心華」

從東漢到唐朝,大批阿拉伯人(即當時的大食人)、波斯人由於經商來華,並在長安、洛陽、廣州等大都市定居。據史載,由於定居的「蕃客」越來越多,唐朝為方便管理,遂開始設置「蕃坊」。當中就以廣州的蕃坊為例,已生活著數十萬蕃客,可見規模及場面。

按規定,蕃坊實行自治,「蕃長」作為最高管理者,由蕃客自主推舉,並與地方官有同等待遇,而當地的府衙也不能隨意干涉蕃坊事務。此外,蕃客還能在中國娶妻生子、開辦學校,甚至還允許參加科舉。比如,在唐宣宗大中二年(公元848年)所錄取的進士中,便有一位蕃客叫李彥升,這次結果也引發了軒然大波。

唐宣宗畫像 (網上圖片)

史料記載闕如,有關李彥升的生年、籍貫、何時來華及早年經歷等都無從得知。相傳他的李姓,為唐宣宗所賜。按李彥升的自述,他是來自大食,出身高貴家族,來到唐帝國前,已對中華文化產生濃厚興趣。因仰慕唐朝文明昌盛,李彥升自少年起便跟隨長輩到中國經商,又積極學習、鑽研儒家經典,最終成為一名精通漢學的蕃客。

敦煌壁畫中的胡人 (網上圖片)

學習中華文化,也在唐朝境內經商,李彥升足跡踏遍大江南北,憑著流利漢語結識很多朋友。據指有一次,李彥昇在汴州經商,經人介紹,跟宣武節度使盧鈞有了交情。盧鈞在跟李彥升攀談時,發現他不僅漢語流利,且對儒家經典有深刻見解,寫詩作也有水平,認為他的才學不應被埋沒,加上希望能藉助其家族在大食的勢力,來促進唐朝與大食的關係。

於是,盧鈞上書朝廷,請求唐宣宗恩准李彥升參加科舉。唐宣宗也派人調查他,確信他身世清白、確有才學後,准許他參加大中二年(公元848年)的科舉。

唐代大食人俑 (網上圖片)

唐朝科舉考試門類很多,以明經、進士兩科考生最多。當中明經科主要考儒家經典,多死記硬背,難度係數較低,而進士科考察詩詞歌賦、政治見解,難度較高,中舉者人數極少,故有「三十老明經、五十少進士」之說,但凡通過「進士」科考試者,仕途升遷道路較理想,位至卿相者不在少數。

結果,李彥升一舉及第,成為當年全國23名及第之一,消息傳出朝野皆驚。按照流程,朝廷要對中舉的進士授予官職,成績優秀者還能入翰林院,充當皇帝機要秘書。李彥升由於名次靠前,理應被點為翰林學士,但此時朝中出現很多反對聲音。

據《全唐文·華心說》記載,反對者都認為李彥升有身份問題,認為「非我族類其心必異」,質疑他參加科舉的動機,以及對朝廷的忠心。他們認為李彥升若躋身高位,難以保證他不會淪為「安祿山、史思明第二」,對唐朝百害無一利,應該取消李彥升進士資格。

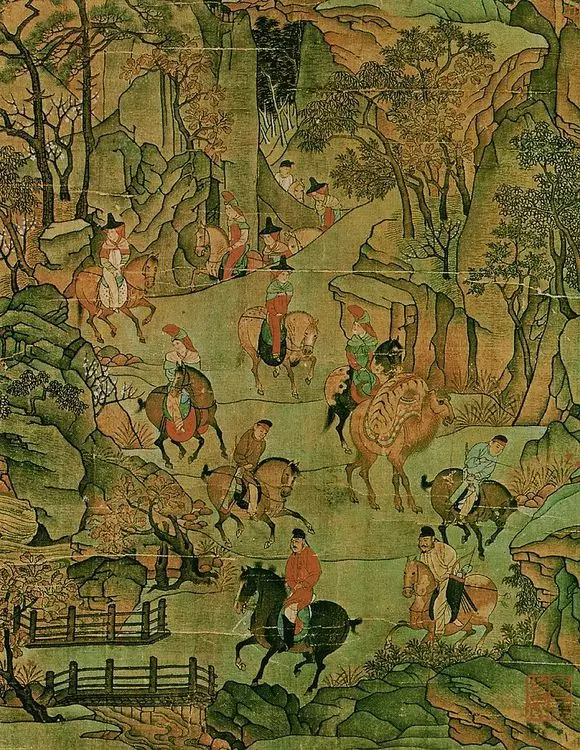

安史之亂是唐代由盛轉衰的關鍵,圖為《明皇幸蜀圖》局部,描繪安史之亂時唐明皇避難入蜀途中落魄情形 (網上圖片)

不過,也有部分朝臣力挺李彥升的,認為無論漢人還是蕃客,只要有真才實學,都有資格參加科舉。比如,盧鈞便在唐宣宗面前反駁反對者的意見,稱李彥升雖是蕃客,但既實學又熱愛中華,是「形夷而心華」。朝廷應當破格重用他,唯此才能體現帝國開放及包容。

唐宣宗認為盧鈞講得有理,同意錄取李彥升為進士,並欽點他為翰林學士。由此,李彥升成為中國史上唯一阿拉伯進士。由於史料記載闕如,無從得知關於李彥升被授予翰林學士之後的情況,但依據合理推測,他應當位至公卿、壽終正寢,有子孫繼承其事業。