國泰港龍航空即日停止營運,由1985成立至今,公司在香港航空史上也佔據相當地位,國泰港龍劃上句號,似標誌一個時代的終結,令人唏噓。

國泰港龍航空前身為港龍航空,80年代初,香港毛紡業巨子曹光彪,想打破英資國泰航空的壟斷,與船王包玉剛、霍英東及中資機構組成的「港澳國際投資有限公司」,1985年5月創立港龍航空,然而,公司成立後才發現困阻重重。

曹光彪與船王包玉剛、霍英東及中資機構組成的公司,1985年5月創立港龍航空。

當年港府的「一條國際航線一家航空公司政策」,令港龍幾乎毫無生存空間,因所有主要航線為國泰壟斷,據稱,曹光彪成立港龍前,曾與當時的港英港府溝通,但未獲得這項訊息。

港龍成立資本為1億元。惟營運4年,港龍航空的虧損累計已達23億港元,曹光彪曾公開表示港龍每月的虧損額高達500萬港元。

包玉剛入主初期雄心勃勃,積極注資,購買客機及擴大航班,將其事業開拓至海陸空三大領域。幾年後,港龍業務仍然不振及嚴重虧損。包氏家族於89年11月退出港龍,全部股權賣了給曹光彪兒子曹其鏞,曹氏成為港龍最大股東。

1990年1月,國泰航空和太古集團收購港龍航空35%股份,更於2006年從曹光彪手上全面收購港龍航空的35%股份,納入旗下,中信股份(當时稱為中信泰富)則收購了38%。另外,國泰當時動用40.7億,增持中國國際航空股權,而國航則以53.9億購入國泰股權,令國航與國泰形成交叉持股關係。

1995年,港龍航空和國泰航空合資成立「香港新機場地勤服務有限公司」(HAS),負責營運所有於停機坪的運輸及裝卸等工作。

2006年國泰航空宣佈全面收購港龍。

2006年,國泰航空、中信泰富、國航 組成聯盟,國泰航空以82億元及發行新股,收購港龍航空餘下股份,自此港龍航空收歸於國泰麾下 ; 2016年國泰航空重整旗下品牌,將港龍航空易名為國泰港龍航空,機隊亦改頭換面,採用與國泰航空相同的「翹首振翅」圖案,只是變成紅色版本,飛龍圖案亦移至機首,機身亦印上「國泰港龍」字樣。

國泰將港龍航空易名為國泰港龍航空後,機隊亦改頭換面。

港龍航空在香港航空史上佔有一席位,1998年7月,赤鱲角新香港國際機場啟用前,港龍航空客機成為最後一班降落啟德機場的定期航班。1999年5月,港龍航空由上海到港的航班,則成為首班降落香港國際機場第二條跑道的定期航班。

國泰港龍主要以內地航線為主,但亦包括多個亞洲熱門旅遊地,包括越南河內、泰國清邁等。在停運前,國泰港龍航空的最後一班航班為KA294航班,由越南河內飛抵香港。

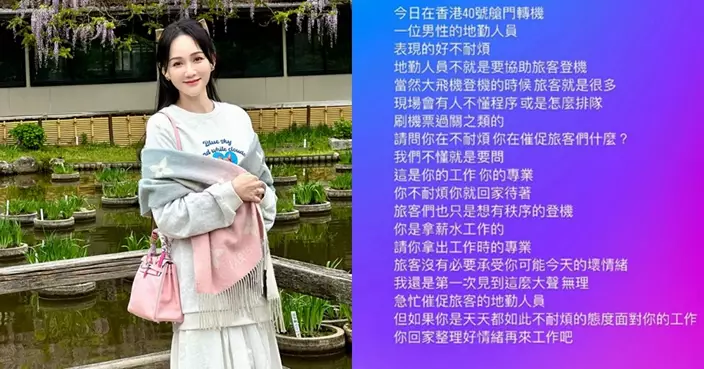

Ariel

** 博客文章文責自負,不代表本公司立場 **

特區政府提出訂立《維護國家安全條例》附屬法例,進一步完善維護國安公署履職的保障。政府消息人士強調,立法與現有國安案件無關,但地緣政治複雜,國安風險清楚存在,立法須「早一日得一日」。

政府根據《國安條例》第110條賦予的權力,建議訂立附屬法例,禁止披露或妨礙駐港國安公署調查工作,規定要遵從公署簽發的法律文書,並將公署履職場所列為禁地。政府消息人士話,中央有「兜底」角色,處理一些較複雜的危害國安案件,今次訂立附屬法例目的,只是訂明公署的職責。

根據《國安法》第40條訂明香港特區對《香港國安法》規定的犯罪案件行使管轄權,但第55條所規定的情形除外。根據《香港國安法》第55條,國安公署可以在3項特別情形下報請中央批准,對危害國家安全案件行使管轄權。

政府消息人士表示,今次立法建議有4個要點,包括1) 在本地法律層面訂明具體細節,讓相關規定「落地」;2) 附例不會賦予公署任何新權力,不會影響一般市民生活,以及機構和組織的正常運作;3) 國安公署行使管轄權,是針對極少數情節嚴重、性質惡劣、影響重大的案件,但當局必須未雨綢繆在本地法律層面建立機制,令公署可有效履行職責;4) 而建議的罪行都是參照香港法例已有、常見的同類罪行,例如妨礙警務人員執行職務、偽造等。

而相關附屬法例建議,包括政府任何部門、機關和公務人員須按公署的要求,依法及時提供一切所需和合理協助、便利、配合、支持和保障;明確公署人員身份的證件或文件,並為蓄意抗拒或妨礙公署執行職務、假冒公署人員或偽造公署法律文書、證件等行為訂明罪行;任何人無合理辯解下,沒遵從公署簽發的法律文書,即屬犯罪;禁止調查過程中提供虛假或具誤導性資料和證供;禁止任何人在知道或懷疑公署正辦理案件,而在沒有合理辯解或合法權限下向其他人披露調查相關的任何資料;建議引用《國安條例》第42條,將公署的「履職場」所劃為「禁地」,防範未經授權而接近或進入,減低特別是間諜行為相關的國安風險。

根據《國安條例》第110條訂立的附屬法例,訂明違反相關罪行的罰款不超過50萬元及監禁不超過7年。

消息人士強調,今次訂立附例並非針對任何案件或事件,形容「只是猜想」;立法亦絕非當局之前「諗漏咗」,重申當局一直推進有關完善維護國家安全的工作,現時只是「做完就推出」。

政府消息人士又話, 現今地緣政治複雜,國安風險隱患仍然存在,政治風雲變色,必須「早一日、得一日」及早完善國家安全條例,形容維護國安的工作,「只有進行式,沒有完成式」;又強調相關附屬法例為本地法律,由本港警方執法。

至於外界關注「禁地」的宣布,政府消息人士說,條例訂明是中央駐港國安公署的「履職場所」,防範未經授權人士,接近或者進入有關場所;行政長官如合理地認為宣布某地方為禁地,是維護國家安全所需者,則可藉在憲報刊登的命令,宣布該地方為「禁地」,須依據《國安條例》第42條的程序列明「禁地」的地點及座標,亦會有相關告示。