「狸貓換太子」是明清時期流傳的民間傳說,指宋代仁宗趙禎,出生時被當時的劉皇后調包一事。

很多戲曲、小說乃至現在京戲當中都會出現相關內容,亦是劇集《包青天》包拯其中一宗處理的著名案件。

包青天包拯 (網上圖片)

「狸貓換太子」說的是在宋真宗後宮中,德妃劉娥與李宸妃同時有孕,李宸妃先期誕下王子,劉德妃妒忌,就用一只狸貓剝了皮替換了皇子,真宗以為李宸妃產下怪胎,便對李氏加以懲處,而將劉德妃隨後生下的兒子立為皇儲。

畢竟只是演戲,那麼歷史上真的有發生過「狸貓換太子」嗎?不管是戲曲還是野史,都說有狸貓換太子一事,可是正史里並沒有記載,但在《宋史》中,有記載了李宸妃的真人真事。

德妃劉太后劉娥 (網上圖片)

李宸妃是劉德妃的侍女,懷上龍子時,劉德妃就已被立為皇后。李宸妃生下後來的仁宗之後,劉德妃立刻就把孩子從李宸妃懷裡奪走交楊淑妃撫育,說是自己的親生兒子,並請皇帝把李宸妃生下的兒子趙禎立為太子,將真相一下子隱瞞了幾十年。真宗去世后,13歲的趙禎即位,也就是宋仁宗,皇后劉德妃為皇太后。

宋仁宗趙禎 (網上圖片)

仁宗即位當年年少,太后盡全力保護仁宗,而仁宗對太后亦恭敬孝順備至,直到太后去世,仁宗一直不知道自己是宸妃所生。事實上,宋仁宗從未被狸貓換過,但仁宗生母誰屬一事,的確能夠成為民間小說題材,加添一些歷史連繫移花接木,就成為著名民間傳說。

廣東省擁有豐富的中國近代史旅遊資源,如位於羅定的菁莪書院。該書院始建於清光緒十二年(1886年),是清末教育董事會性質的會所,俗稱羅定印金局,是廣東省為數不多的鄉約書院。菁莪書院的另一價值是紅色遺址。1926年,羅定縣農民協會在菁莪書院對收繳的大量地主田契進行了公開銷毀。

菁莪書院正面 (網上圖片)

羅定位於廣東的西南部,是粵桂邊界上一個山區,歷來在政治上軍事上都具有重要的地位。羅定和整個粵西一樣,由於受著封建地主豪紳惡霸的統治,苛捐雜稅,高利重租,缺衣少食,日子過得苦不堪言。李芳春不甘心忍受這種殘酷壓迫和剝削的, 在他的精心組織下,羅定全縣各鄉村農民協會像雨後春筍般成立,農民運動蓬勃發展。1926年4月23日,羅定縣農民協會正式宣告成立,這標誌著羅定農民運動進入了一個新階段。

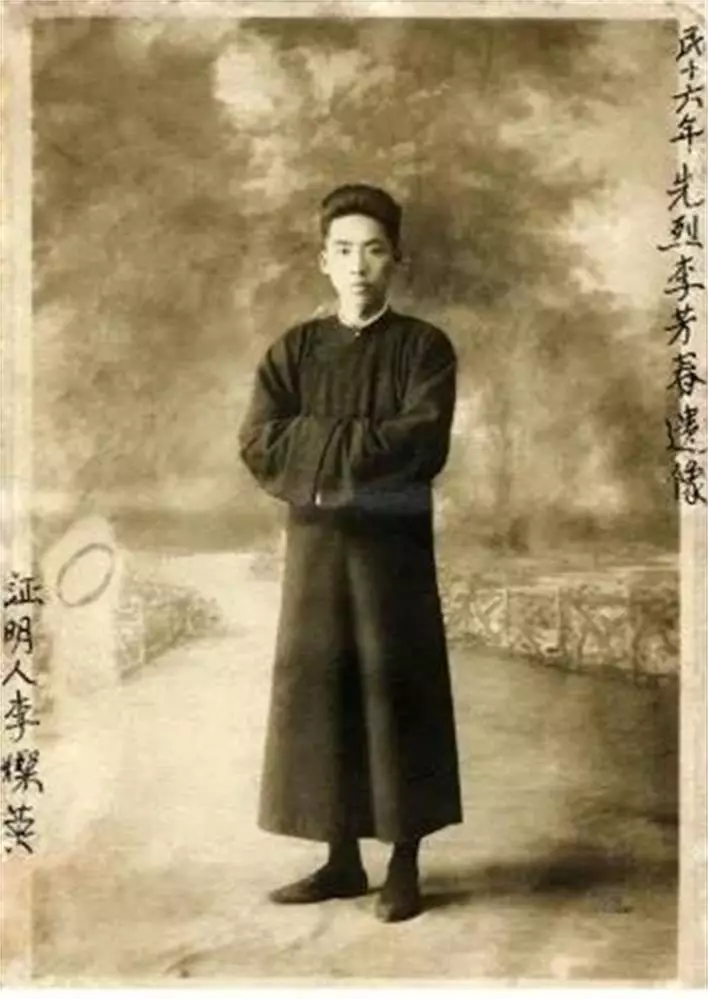

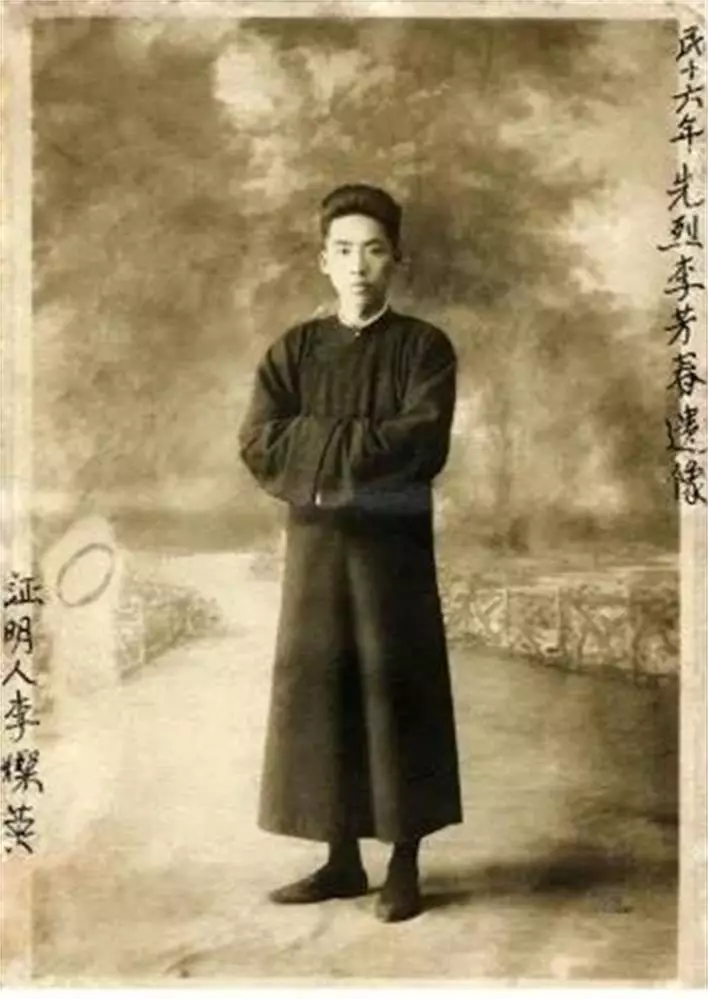

李芳春曾在菁莪書院收繳大量地主田契進行了公開銷毀 (網上圖片)

在隨後的5月1日,廣東省召開了第二次農民代表大會,李芳春出席了大會。會後,按照會議精神,李芳春在羅定縣城召開了減租減息群眾大會,羅定縣農民協會收繳了大量地主的田契,在菁莪書院進行了公開銷毀。此舉,充分顯示了農民協會的力量,大大地鼓舞了全縣人民反封建鬥爭的信心。

在這裡不得不提及的是吹響羅定革命號角的第一人——革命先烈李芳春。他出生在羅定黎少鎮的一個偏僻小山村,當時羅定地區流傳著一首名為《窮到極》的血淚歌謠——「無可奈何少兩文,粥水清清照見人。筷子挑挑無粒米,眯埋雙眼囫圇吞。」這是羅定人常年只能吃稀粥度日的悲慘寫照。羅定和整個粵西一樣,由於受封建地主豪紳惡霸的統治,苛捐雜稅,高利重租,缺衣少食,日子過得苦不堪言。

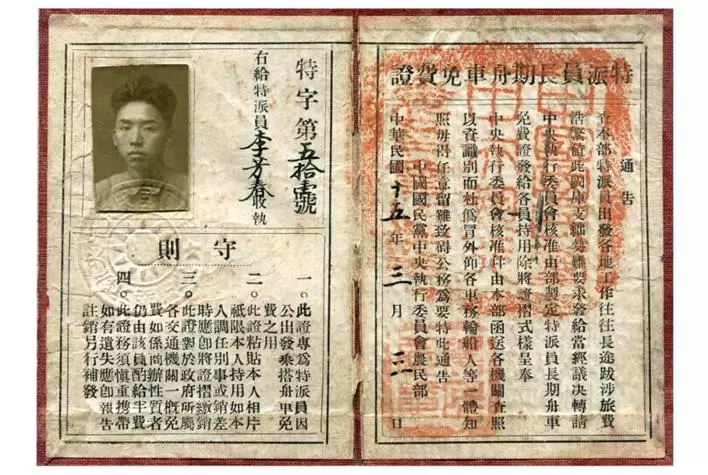

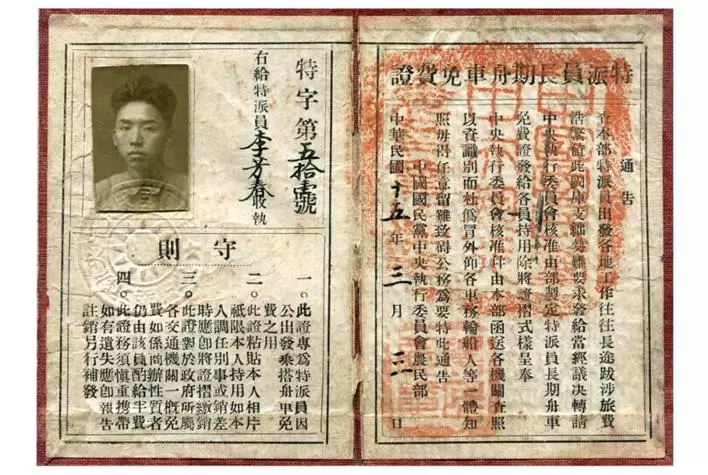

李芳春特派員證 (網上圖片)

然而,生長在這片土地上的人民是不甘心忍受這種殘酷壓迫和剝削的,李芳春也一樣。1923年在廣東大學,也就是今天的中山大學求學的時候,李芳春就經常參加各種進步活動,幸運地結識了廣東農民運動領袖彭湃同志,並與其保持著密切交往,從中得到黨組織的教育和培養,1923年加入中國社會主義青年團,1924年參加了中國共產黨。1924年暑假,在第一次國內革命戰爭有利形勢的推動下,已是共產黨員的李芳春,懷著無限的熱情和鬥志回到家鄉羅定,深入各村農戶宣傳革命道理,播下革命火種。

李芳春在《敬告羅定農民界同胞書》中號召:「要翻身求解放,廣大的貧苦農民必須聯合起來,建立自己的農民協會,才能推翻壓在我們頭上的三座大山!」

在他的精心組織下,羅定全縣各鄉村農民協會像雨後春筍般成立,農民運動蓬勃發展。1926年4月,羅定縣農民協會正式宣告成立,這標誌著羅定農民運動進入了一個新階段,革命熱潮空前高漲,羅定革命第一把火就此點燃。

菁莪書院擁有嶺南傳統建築設計,加入雕塑及浮雕作裝飾之用。(網上圖片)

菁莪書院占地面積1120平方米,為三進合院式佈局,屋脊為高大風火山牆。(網上圖片)

菁莪書院修建於光緒十二年(1886年),用於資助赴省、上京應試的考生,最初稱為羅定州印子金局,是教育董事會的會所。有別於書院式書院、合族式書院,菁莪書院是為了表彰地方德義鄉賢、培育地方優秀學子的鄉約書院,兼具祭祀場所及教育基金會的功能。「菁莪」一詞,是先秦詩歌總集《詩經》中《小雅•菁菁者莪》一篇的簡稱,「菁」和「莪」都是指生長茂盛的草木植物。《詩序》釋曰:「菁菁者莪,樂育材也。君子能長育人才,則天下喜樂之矣。」「菁莪」在古代有育才之義,「菁莪書院」的名稱便由此而來。

後廳設有神龕。廂房為藏書樓、資料室、理事室。書院的建築非常有特色,是研究嶺南鄉約書院的寶貴資料。(網上圖片)

近年來,菁莪書院己成為羅定市開展弘揚中華優秀傳統文化活動的場所之一。(網上圖片)

菁莪書院占地面積935平方米, 為三進合院式佈局,有門亭、門樓、香亭、後堂及廂房等,屋脊為高大風火山牆。門額由清代進士劉宗標書寫,書院原來還懸掛有清代狀元王仁堪、劉春霖等人親筆手書的牌匾,不過今已散佚。建國後,書院曾作糧倉和學生宿舍用。菁莪書院是廣東省僅存的鄉約書院之一。2015年,羅定市相關部門對書院採取相應的搶救措施,對書院進行全面的修葺。現舊址整體結構保存完整,保存狀況好。

文章文字版權由廣東人民出版社許可