上回講到,越王勾踐為了復仇滅吳,大力發展養豬業,他本人亦憑藉堅強不屈的毅力和忍辱負重的耐力最終獲勝,留下許多典故,這其中最為人稱道的當是「臥薪嘗膽」。而關於越王勾踐是否真的「臥薪嘗膽」,多年來都有不同看法。

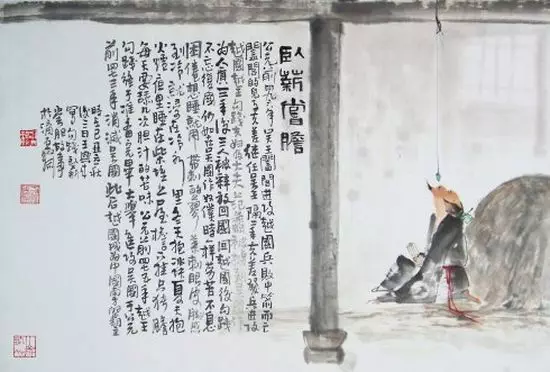

後人描繪「臥薪嘗膽」 (網上圖片)

《左傳》和《國語》是現存最早記載吳越爭霸和勾踐事蹟的典籍,距當時的歷史較近,記載史實也較為可信,但史籍中都沒有講到越王勾踐臥薪嘗膽,有學者就此提出質疑。

到了西漢,司馬遷在《史記·越王勾踐世家》中有這麼一段話:「吳既赦越,越王勾踐返國,乃苦身焦思,置膽於坐,坐臥即仰膽,飲食亦嘗膽也。」司馬遷非常明確指出,勾踐有「嘗膽」,至於「臥薪」呢?是不是就是司馬遷筆下的「苦身」?但就沒有詳細交代。

到了東漢,袁康、吳平的《越絕書》,專門記錄春秋時期吳越兩國歷史,內文並沒提及「臥薪」和「嘗膽」,另一本趙曄的《吳越春秋》,也僅僅提到越王勾踐「懸膽在戶,出入皆嘗,不絕於口」,沒有提到「臥薪」。

後人描繪「臥薪嘗膽」 (網上圖片)

從史料中得知,最先把「臥薪」及「嘗膽」連在一起用的就是北宋的蘇東坡,他在《擬孫權答曹操書》,說孫權曾「臥薪嘗膽」,主角不是越王勾踐。直到明清兩代,陸續有文學作品提到勾踐「臥薪嘗膽」故事,才家喻戶曉、廣為流傳。

至於臥薪嘗膽,嘗苦膽,但是否真的睡在柴枝上?就要看看古人及現代對於「臥薪」的解讀。在《吳越春秋》中,雖然沒有就到「臥薪」,但就發現有「蓼薪」之說,蓼薪是一種苦菜,比喻辛苦,而文早提及勾踐準備很多蓼薪,刺激眼睛,避免睡覺。所以「臥薪」、「嘗膽」分別是讓視覺和味覺感到苦。

電影劇中的越王勾踐 (網上圖片)

這樣看來,勾踐「臥薪嘗膽」是確有其事。只是後人將「臥薪」說成是在柴枝上睡覺,是曲解了意思,才引發沒臥薪但有嘗膽等等疑問。但不論如何,事實證明勾踐堅忍不拔、百折不撓,最終戰勝吳國,成為春秋最後一個霸主。