2月24日,英國英格蘭地區不再要求新冠感染者自我隔離5天。英國全面躺平,迎來一片歡呼之聲。

據CNN在3月15日報道,「這是當地最後一項防疫措施。兩周後,英國感染數和住院數再次攀升。」

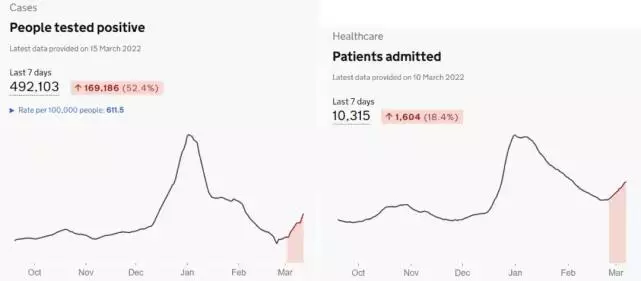

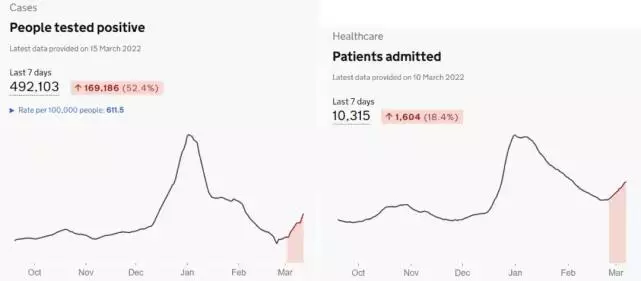

與前一周相比,英國最近一周新冠確診數增加52.4%,住院數增長18.4%。同期重症和死亡數並未顯著增加。

英國最近一周新冠確診數和住院數開始調頭回升。

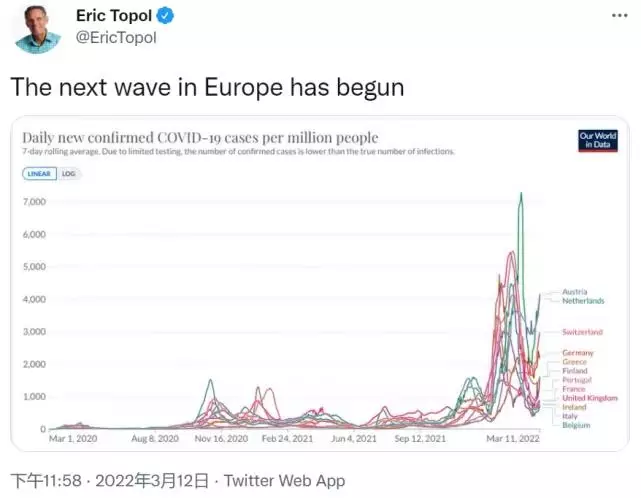

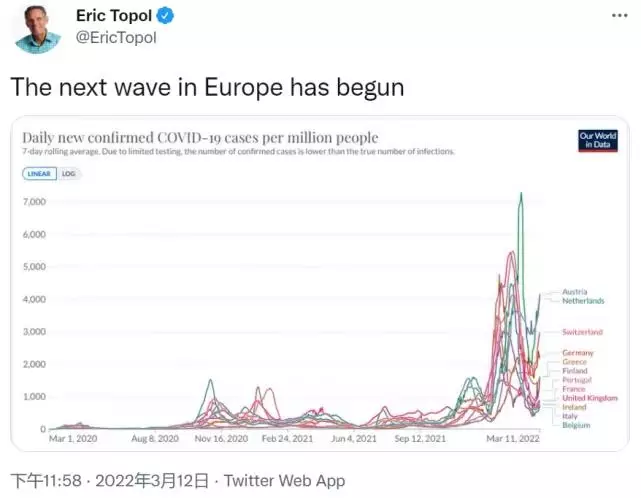

同時,歐盟半數以上國家的每日確診數也在上升。

這引起全球、尤其是美國公共衛生專家的關注。一方面,他們擔心歐洲現狀或成為美國疫情的「明天」。

「另一方面,似乎正在發生一些不尋常的事。在此前的感染潮中,新冠住院數增長往往較病例數增加,有10-14天的滯後。現在,英國的感染數和住院數似乎同步上升,這讓專家們感到困惑。」CNN報道稱。

彭博社報道,戰爭分散了民眾對新冠大流行的注意力。「事實上,整個歐洲的新冠感染率再次增加。」

英國最近7天的日均確診數約為55,000例,不到奧密克戎感染峰值的1/3。需要注意的是,其感染數增加速度,與兩周前該國取消大流行相關防疫措施時的下降速度一樣快。英國3月17日的確診數升到89717宗。

荷蘭、奧地利和瑞士的每10萬人感染數,已超過2000例。

當地時間3月14日,法國新增確診18,853例,新增死亡為當時近10天來的最高值,達到185例。到3月17日,法國的確診數升到10.2萬宗。

德國將於3月21日取消大部分防疫措施。但該國衛生部長卡爾·勞特巴赫(Karl Lauterbach)近日表示,確診數快速增加是一個「危險」信號。

據德國聯邦疾控機構羅伯特·科赫研究所數據,該國每百萬人確診數已從3月2日1,570例低位,增至3月12日2,330例,日均死亡數在250-300例。到3月17日已升至3568例。

據Worldometers數據,德國、韓國、越南的最近1周感染數總和,佔全球總報告病例的41.1%。

「歐洲的下一波感染潮開始了。」美國斯克里普斯轉化科學研究所創始人和主任埃里克·托波爾(Eric Topol)教授在社交媒體發帖稱,沒想到第六波感染潮來得這麼快。

托波爾教授在社交媒體發帖稱,沒想到第六波感染潮來得這麼快。

「我們對此非常重視。」美國國家過敏症和傳染病研究所所長安東尼·福奇(Anthony Fauci)告訴CNN。

他已與英國同行進行溝通。後者將近期感染數、住院數同步增長,歸因於3方面。按重要性排序,分別是:

美國國家過敏症和傳染病研究所所長福奇。

第一,BA.2變異株傳播。這是原始株奧密克戎的亞系。世界衛生組織(WHO)援引丹麥早期數據顯示,相較於原始株奧密克戎,BA.2的傳染力增加30%。在英國等歐洲國家,BA.2致感染數已達每日新增數的一半以上。

第二,防疫措施改變。全面開放,取消口罩令,民眾在室內聚集。

第三,通過疫苗接種或自然感染獲得的整體免疫力在減弱。

在3月11日的例行簡報中,英國衛生安全局(UKHSA)數據顯示,相較於原始株奧密克戎,BA.2感染數的相對增長率要高80%,但致病性、重症率仍然較低。「目前尚不清楚住院人數為何會增加。」

「住院問題令人費解。對比住院數,英國的ICU床位使用率沒有明顯增加。」福奇表示。

同樣的情況也出現在法國、德國。

法國巴斯德研究所稱,在最嚴重的情況下,法國3月每日感染數或超過10萬例。由於超過92%的12歲及以上者已完全接種疫苗,重症率將維持在低水平上。

德國衛生部長卡爾·勞特巴赫稱,目前需要重症監護的患者數不到2021年峰值的一半。他擔心,約有270萬60歲及以上德國民眾尚未接種疫苗,這使其面臨較高的重症風險。「預計未來幾周內會有更多人死亡。」

BBC於3月15日報道,目前英國新冠死亡率比疫情初期有明顯下降,為0.03%。作為對比,英國季節性流感的平均感染死亡率為0.04%。

在高疫苗接種率和高自然感染雙重保護力下,徹底放開再加BA.2大流行,是否會造成死亡率上漲?美聯社報道,還需要兩周時間,才能看出感染趨勢對住院數和死亡數的影響。

但BA.2在美國大流行,情況或比英國糟。

「歐洲等國新一波的感染潮,也可能發生在美國。」美國巴特勒大學藥學與健康科學學院助理教授奧格邦納亞·奧門卡(Ogbonnaya Omenka)告訴今日美國報。

彭博社報道,污水監測數據已發出「預警」。3月1日至3月10日期間,美國疾病控制與預防中心(CDC)在超過1/3的污水採樣點,發現新冠病毒檢出率呈上升趨勢。

美國約翰斯·霍普金斯大學彭博公共衛生學院流行病學家克里·阿爾索夫(Keri Althoff)指出,BA.2致感染數佔每日確診數的50%左右,是引爆點。「那時會看到變異株在人群中的影響力。」

克里·阿爾索夫認為,美國一旦發生BA.2大流行,情況可能比英國糟糕。

截至3月16日,英國總人口新冠疫苗兩針接種率為85.6%,加強針接種率為67%。而同期美國的兩針和加強針接種率,分別為65.3%和44.4%。

美國杜克大學全球健康與公共政策教授加文·亞米(Gavin Yamey)接受NBC新聞採訪稱:「如果現在放開,美國肯定會面臨病例再次激增的風險。」「我們的疫苗接種率和加強針覆蓋率,低於許多歐洲國家。感染數激增極可能轉化為住院人數增加。」

「還要考慮到,有1900萬5歲以下美國幼兒沒打過疫苗。以及,有數百萬美國人受長期新冠困擾。我們仍對之瞭解甚少。」埃里克·托波爾表示。

克里·阿爾索夫分析,在荷蘭,BA.2傳播約1個月後,取代原始株奧密克戎,成為主要流行株。若該病毒傳播速度不變,當它在美國大範圍傳播時,恰逢上一輪自然感染或疫苗接種形成的整體免疫力在減弱。

「這一情況在2021年發生過。」《福布斯》發佈專欄文章稱,當年5月,美國CDC根據疫情趨勢,更改指南,放鬆對疫苗接種者的戴口罩要求。1個月後,變異株德爾塔成為美國主要流行株,導致病例激增。

「民眾需要知曉的是,當我們討論‘放鬆防疫’時,並不意味著大流行已經結束。」美國華盛頓大學醫學院微生物學黛博拉·富勒(Deborah Fuller)告訴CNN,隨著感染率下降,社交距離等措施或能逐步放開,但必須保持監控和檢測。

「保護必須從接種疫苗開始。」CNN援引福奇發言稱,所有年齡組的疫苗接種率需進一步提高,尤其是兒童。美國CDC數據顯示,約28%的5-11歲者和58%的12-17歲者接種了兩劑疫苗。最新研究支持,總人群接種率進一步提高,未接種者的感染幾率就會下降。

「今日美國」援引專家發言稱,學會與病毒共存,並不意味著病毒消失。

「理想情況下,與病毒共存的生活方式是,很少發生地方性暴發,病毒傳播不會對社會、醫療系統或大多數人構成威脅。」加拿大渥太華大學流行病學家雷瓦·德南丹(Raywat Deonandan)解釋,比如,在部分地區,水痘和麻疹等病毒一直在以低水平傳播。弱勢群體仍會受到威脅。

3月11日,是WHO宣佈新冠疫情全球大流行兩週年的日子。WHO表示,正在討論在何種條件下、何時宣佈結束全球危機,但「還沒有考慮取消聲明」。

近日,WHO還改變了對接種加強針的立場,稱「現在強烈支持緊急和廣泛獲得加強劑量」。去年,該組織曾表示,加強針對健康人來說不是必需的,會導致全球疫苗分配不均。

英國南安普頓大學全球健康高級研究員邁克爾·海德(Michael Head)表示,如果未來幾個月,有更多國家開始考慮打第4針,他「一點都不驚訝」。

「有很多人稱大流行已經結束。」海德說,「早著呢。」

深喉

** 博客文章文責自負,不代表本公司立場 **

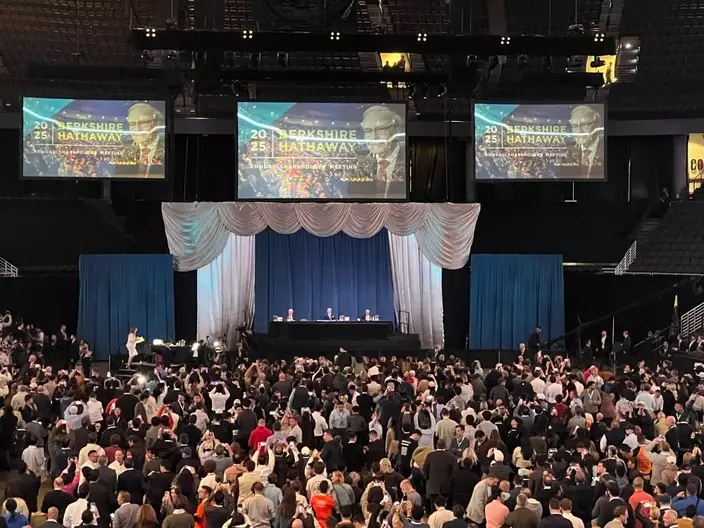

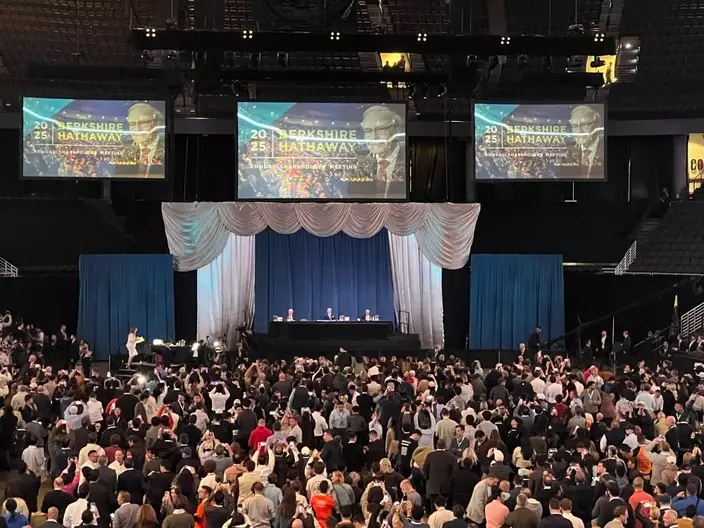

一年一度的投資界盛事,伯克希爾・哈撒韋股東大會在美國奧馬哈市舉行,今年是巴菲特執掌伯克希爾60周年,巴菲特和伯克希爾的兩位副董事長阿貝爾和阿吉特·賈恩就一系列話題回答股東提問。

一年一度的投資界盛事,伯克希爾・哈撒韋股東大會在美國奧馬哈市舉行。

在巴菲特股東大會上,有股神之的巴菲特正式宣佈年底會辭去伯克希爾哈撒韋公司CEO一職,最後一次以公司CEO身份出席股東會,他評論到美國的關稅政策,同之前互聯網亂傳話他支持特朗普經濟政策的假新聞不同,巴菲特認為美國應該尋求與其他國家進行貿易,貿易不應該被當成武器。

今年是巴菲特執掌伯克希爾60周年,巴菲特和伯克希爾的兩位副董事長阿貝爾和阿吉特·賈恩就一系列話題回答股東提問。

即將過上退休生活的股神講到自己賺大錢之道,是因為從來都沒有全倉投資,他又寄語年輕人要做自己喜歡的工作,不要太擔心一開始的薪水有幾多。

即將過上退休生活的股神講到自己賺大錢之道,是因為從來都沒有全倉投資。

此外,他亦都講到熱門的AI問題。

一齊睇睇答問全過程:

- 巴菲特:將於年底辭去伯克希爾哈撒韋公司CEO一職 無意出售股票

巴菲特表示,將於年底辭去伯克希爾哈撒韋公司CEO一職。他將要求伯克希爾哈撒韋公司董事會在年底前任命其已指定的繼任者格雷格·阿貝爾取代他擔任首席執行官。他仍會“留下來”提供幫助,但最終決定權在阿貝爾手中。巴菲特稱,阿貝爾並不知道這件事,除了他的孩子之外,董事會的其他成員也不知道。巴菲特表示他無意出售伯克希爾的任何股票。

- 巴菲特:美國應該尋求與其他國家進行貿易,貿易不應該被當成武器

巴菲特表示,美國應該尋求與世界其他國家進行貿易,貿易不應該被當成武器,這是一個重大錯誤,它有可能會造成不好的事情發生。巴菲特表示,250年前,我們從一無所有起步,如今已成為一個極其重要的國家,這是前所未有的。巴菲特稱,比較平衡的貿易對這個世界來講會是更好的。我認為如果這個世界更加富庶,且不是在別人的犧牲之下,對大家都是更好的,也會感覺更加的安全。巴菲特表示,當你讓75億人對你不滿,而你那3億人卻在炫耀自己的成就,這並不是明智之舉。

針對日本的投資,巴菲特表示,我們不會立刻賣掉任何日本的股票,現在不會發生,也不會發生在以後的十年之中。

- 巴菲特:不會賣掉在日本投資的股票

針對日本的投資,巴菲特表示,我們不會立刻賣掉任何日本的股票,現在不會發生,也不會發生在以後的十年之中。這些東西有的時候涵蓋了全世界很多結果。伯克希爾目前還是會不斷擴大這種關系,對日本來講是這樣的。我們已經進入這個市場,投資了200億美元在這個市場。

- 巴菲特:庫克接手蘋果同樣做得非常出色

巴菲特在股東大會上提到庫克稱,很高興蘋果CEO庫克先生也到場了,在喬布斯逝世之後,庫克接手蘋果同樣做得非常出色,沒有人能像喬布斯一樣,但庫克對蘋果也有很大建樹。巴菲特打趣道,“說來有點難為情,庫克為伯克希爾賺的錢,比我為伯克希爾哈撒韋賺的還多。”

- 巴菲特:美股近期的大幅波動不算什麼

巴菲特表示,過去30天、45天、100天發生的事情,真的不算什麼。股票跌15%也不是多大的改變,可能某段時間會有變化,這是股市的常態,不能因為短期的變化就開始驚恐。

- 巴菲特:對美國的財政問題感到害怕 但這也不是美國獨有的問題

巴菲特表示,伯克希爾幾乎不會因為要使得一個季度或一年的財報更好看去做任何事情。不會想持有任何他們認為會貶得一文不值的貨幣資產。巴菲特同時表示,美國的財政問題令他害怕,但這也不是美國獨有的問題。

- 巴菲特:之所以賺了很多錢 是因為從未全倉投資

巴菲特在伯克希爾・哈撒韋股東大會上表示,之所以賺了很多錢,是因為從未全倉投資。重大的交易機會明天出現的可能性非常低,但在未來五年內並非不可能。

- 巴菲特:與股票投資相比 房地產投資更耗時且吸引力更低

巴菲特表示,與股票投資相比,房地產投資更耗時且吸引力更低,通常不會涉足房地產交易,因為與股票交易相比,這類投資存在更多的不確定性因素。巴菲特表示,查理當初也做了很多的房地產交易,而且他非常喜愛做房地產的交易。所以在他的一生之中,他做的房地產交易是非常多的。

- 巴菲特:美國財政赤字“不可持續” 長期以來沒有真正解決財政赤字問題

巴菲特表示,在財政政策方面,美國長期以來沒有真正解決財政赤字的問題,這從來都不是一個被徹底解決的議題。就美國而言,我們的財政赤字已經不是可持續的模式了。兩年也好,二十年也罷,我們不能永遠依賴這種不可持續的機制。美國現在的通脹是非常嚴重,這個是被實驗過的事情,也知道後果是什麼樣子。他同時表示,自己不想接手平衡美國財政收支的工作,但 “削減成本的工作應當完成”。

- 巴菲特:伯克希爾近期差點花掉100億美元 最終沒有付諸行動

巴菲特透露,伯克希爾公司最近差一點就動用了100億美元進行投資,但最終沒有付諸行動。巴菲特表示,當某個東西對我們來說有意義、我們理解並且物有所值時,做出這些決定並不難。但投資業務的一個問題是事情並不是按順序進行的。

巴菲特分享職業建議:要做自己喜歡的工作 不要太擔心一開始的薪水是多少。

- 巴菲特分享職業建議:要做自己喜歡的工作 不要太擔心一開始的薪水是多少

巴菲特表示,你做的事情應該是你喜歡的工作,我曾經在一生當中有過5個老板,每一個我都很喜歡他們,他們都是非常有意思的人。但是後來我決定要幫自己出來創業,但是我發現如果你工作的地方是你喜歡的東西,會是最好的地方。你們不是每個人都能夠像我一樣幸運,因為我發現如果是你在七到八歲的時候有事情感興趣的話,就會投入的。如果你像我一樣幸運,在很年輕的時候就找到喜歡,對胃口的東西你就會很努力,會想去爭取,不要太擔心一開始的薪水是多少。

- 巴菲特:不會把所有東西都圍繞AI來進行投資

巴菲特表示,不會把所有的東西圍繞著AI來進行投資。 他同時指出,如果讓他選擇,會投資再保險業。關於人工智能,阿吉特·賈恩表示,“目前,一些保險公司確實在嘗試AI,並試圖找到最佳的利用方式,但我們還沒有有意識地投入大量資金來抓住這個機會。我猜我們會做好準備,一旦機會出現,我們就會迅速投入。”

- 巴菲特:我花在查看資產負債表上的時間比查看利潤表的時間多

巴菲特表示,在決定是否投資一家企業時,會先從資產負債表著手。“我花在查看資產負債表上的時間比查看利潤表的時間多。華爾街其實不太關注資產負債表,但我喜歡先查看過往8年或10年的資產負債表,然後再查看利潤表,因為有些東西在資產負債表上更難隱藏或作弊,”巴菲特補充道,“兩者都無法提供完整的答案”。

- 巴菲特:向股東保證伯克希爾不會用他們的錢做“愚蠢”的事情

巴菲特向股東保證,伯克希爾不會將他們的錢用於公司認為“愚蠢”的事情。巴菲特表示,用別人的錢做傻事比用自己的錢更容易。如果他們真的這麼做了,股東們“就應該把我們趕走”。

- 巴菲特:未來觀察科技「七巨頭」會變得多麼資本密集將非常有趣

巴菲特表示,科技巨頭的確賺了很多的錢,因為他們投資了很多錢。不管做什麼事情都需要資本,這是沒有錯。不進行投資就能賺錢,總是要比投入重金賺大錢更好。以可口可樂為例,下游的灌瓶廠需要大量的資本,但對於賣糖漿的可口可樂公司而言,並不需要太多的資本。巴菲特表示,未來觀察“七巨頭”公司會變得多麼資本密集將非常有趣。在這個國家,很多資管行業的人通過關注他人如何投入資本而變得非常富有。

- 巴菲特:今天伯克希爾股價暴跌,我會認為這是非常好的機會

巴菲特表示,有些別人會怕的東西我不怕,特別是在金融行業,我不會像別人那麼害怕。假設伯克希爾的股價暴跌30%,我會認為這是非常好的機會,我不會擔心。不是說我沒有情緒,只是我不會對股價特別有情緒化的反應。此時我們需要用腦子和智慧,而非情緒來做決定。

- 巴菲特:我不會為美國的現狀感到沮喪

巴菲特表示,美國正在經歷巨大和革命性的變化。但是回望過去百年,我們一直處在變化中,我們一直在批評各種事物……我認為自己出生在美國非常幸運,自上世紀30年代我出生以來,一切都發生了巨大改變。我們經歷了大蕭條,我們經歷了世界大戰,所以即使我們似乎沒有解決出現的問題,我也不會灰心喪氣,也不認為當前的問題會持續很久。

- 巴菲特:你要與比你優秀的人相處 投資時需要將情緒拋在腦後

巴菲特表示,你與誰交往極其重要。你要與比你優秀的人相處,最終你會朝著你所交往的人的方向發展。世界不會適應你——你必須去適應它。世界會犯大錯,系統越復雜,意外就越多。這就是股市的由來。如果你害怕下跌,又為上漲而興奮,那只是人類的情感——但當你投資時,你需要將這些情緒拋在腦後。

- 巴菲特:美國需要政府與產業在能源領域合作

巴菲特談論美國能源行業的投資機會時表示:“處理這個問題的方法是政府和私營企業進行某種形式的合作,就像戰爭時期那樣。”他還談到伯克希爾公司可以在這其中提供幫助:“我們確實有資本,而且我們實際上還掌握了一些罕見的知識”。