6月24日上午,韓國電池製造商ARICELL位於韓國京畿道華城市的電池廠發生火災。 監控錄影揭示韓國電池工廠火災發生的恐怖瞬間,從最初的煙霧升起直至全面失控,整個過程僅耗時42秒。

10時30分03秒:首次爆炸,出現白色煙霧。

首次爆炸後12秒:兩名員工搬離爆炸區域附近的物品,想防止火勢蔓延。

首次爆炸後25秒:第二次爆炸緊隨其後。

首次爆炸後28秒:第三次爆炸接踵而至,火勢愈發猛烈。

首次爆炸後29秒:一名員工使用乾粉滅火器,但未能撲滅火焰。

首次爆炸後31秒:第四次爆炸再次發生,火勢進一步失控。

首次爆炸後的37秒:多塊電池相繼爆炸,火勢急劇擴大。

首次爆炸後的42秒:夾雜黑白兩色的濃煙徹底遮蔽了監控攝像頭的視野。

隨後:3.5萬個鋰電池發生爆炸。

截至6月25日,京畿道消防災難本部確認,這場災難已導致23人喪生,包括17名中國公民;另有2人重傷,6人輕傷。確切的遇難者國籍及人數尚待進一步核實。

電池廠火災後現場。

那麼電池為何起火?

據韓國消防署災難預防科長金振英在簡報會上的陳述,起火點位於工廠3號樓2層,存放的約3.5萬個圓柱形鋰電池單元發生爆炸性燃燒。

現場堆叠充滿電的的電池。中國科學技術大學火災科學國家重點實驗室博士孟祥東在接受紅星新聞採訪時稱:「第一次出現白煙,應該是有一塊電池發生了熱失控。電池內部反應產生的煙氣通過電池安全閥釋放。緊接著由於熱失控電池傳遞的熱量導致其相鄰電池也發生了熱失控,煙氣更大了。」他解釋稱,熱失控通常發生在熱、電和機械等濫用條件下,如環境溫度過高、過充或過放、碰撞擠壓等。

堆叠充了電的電池起火。

孟祥東表示,此時電池內部材料之間發生化學反應並放熱,同時產生氣體。這些反應將導致新的副反應發生,形成惡性循環。

電池熱失控時表面溫度升高極快,最高能達到1000攝氏度,內部可燃氣體達到耐壓極限時,電池的「安全閥」會被衝開。隨後,可燃氣體釋放而出,遇到點火源或高溫物體後,發生起火爆炸。

火勢迅速擴大。

問題出在充電100%+堆疊擺放。

6月25日公開的監控視頻顯示,成排的電池密集地置於白色方形外殼中,引發討論。

為何採取這種擺放方式?孟祥東解釋稱:「工廠將圓柱形鋰離子電池通過串並聯的方式集成為電池模組。所以我們看到堆叠的白色正方形,實際上是一個完整模組,內部包含多個小電池單元。」

孟祥東也指出了這種設計的潛在風險:「一旦其中一塊電池發生熱失控,由於其密集的擺放方式,熱失控電池會向其周圍電池傳遞熱量,引發模組內的熱失控傳播,導致火災迅速擴散。」

他進一步解釋說:「鋰亞硫醯氯電池是一次性電池,與常見的可充放電迴圈電池不同,儘管其能量密度大、自放電率低、性能優越,但一旦發生事故,其危險性超過我們通常使用的半滿電狀態下的可充放電迴圈電池。」

韓國國立消防研究所研究員羅勇雲在火災現場分析了鋰電池的狀況,他指出:「考慮到可充放電迴圈電池的火災風險,韓國業界標準是將電池充至50%左右的電量後出廠。一次性電池在出廠前會充滿電,這使得它們在火災中的危險性和爆炸可能性遠超二次電池。」

孟祥東補充說:「像鋰亞硫醯氯電池這種一次性電池,並不是新能源汽車常用的動力電池,它們通常用於工業領域的電子設備,如智慧型儀器表和監控設備等。市場上常見的主流電池,如磷酸鐵鋰電池和三元鎳鈷錳電池,被分別應用于儲能電站和電動汽車領域。」

一場災難就從這一堆小小的堆叠電池開始。

深喉

** 博客文章文責自負,不代表本公司立場 **

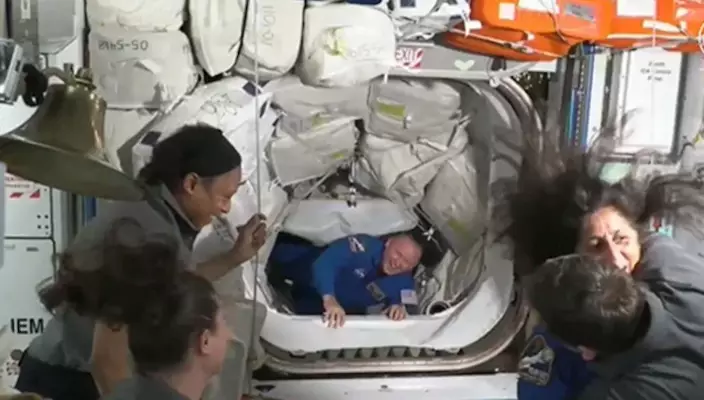

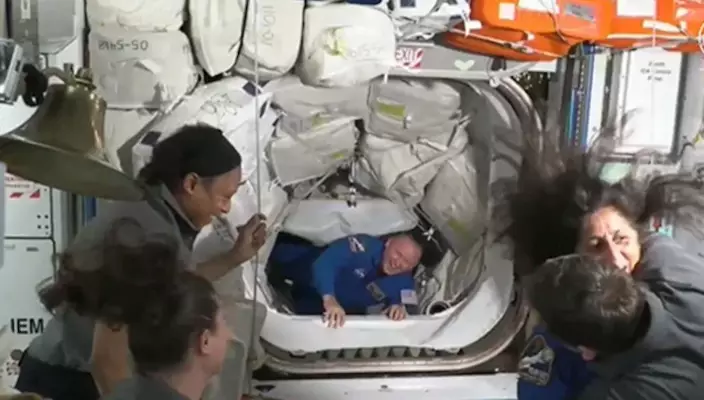

本月初被送到國際空間站的2名美國太空人,一度在太空滯留,如何返航回到地球成為了一大難題,這是什麽情况?這個飛船還能飛回來嗎?

美國國家航空航天局和波音公司確認,由於波音「星際客船」(Starliner)需要更多時間來應對不斷出現的故障,兩名美國太空人蘇妮塔•威廉斯和巴里•威爾莫爾返回地球的時間三度被推遲。

波音「星際客船」在今年6月5日發射升空,一度出現故障:5處氦氣泄漏,5個機動推進器失靈,還有一個推進劑閥門無法完全關閉。

作為驗證波音新宇宙飛船載人能力的任務,此次行程其實相當簡單——原本兩人在6月6日進入國際空間站後,只會在那裏待一周就返航。然而,隨著飛船問題頻頻,返航的日期先是延後到6月18日,然後又推遲到6月22日和6月26日,而現在已經至少推遲到7月初。

據內地軍事博主「兵器誌」,由於飛船緊靠在國際空間站並失去了自行脫離的能力,整個計劃遭遇了重大挫折。原本設計以支持7名太空人最多三個月的食物、水、氧氣等生存物資,現因多出兩人而面臨供給緊張的局面。

更加棘手的是,波音「星際航綫」飛船的一系列技術故障。英媒報道,國際空間站對波音飛船的最長對接時間為45天,一旦超過此期限,飛船則必須脫離。

然而,氦氣泄露、推進劑失效等嚴重問題的發生,無疑對太空人的安全構成了巨大威脅。

波音公司的公關危機衝上雲霄,據衛報26日報導,波音發言人稱,因為軌道上有著充足的補給,組員離站時間並不緊迫,而且站上的時間表在整個8月中相對開放。

波音發言人指出,氦氣外洩和大部分的推進器問題已經「一切穩定,並非重返任務的顧慮」,接著補充,「5個之前正在關閉的推進器中,4個現在正常運作。這代表27個推進器中,只有1個目前處於離線,對重返任務不造成問題」。

不過,NASA與波音公司就堅稱太空人並未被困,而且技術困難沒有威脅任務。NASA表示,太空飛行器需要7個小時的太空自由飛行時間,才能執行正常的任務結束,「目前在儲罐還有足夠的氦氣剩餘,足以支援分息之後的70個小時太空自由飛行活動」。

在此之前,美方對中企肆意挑釁,進行了一系列非法制裁,導致中國進行了反制。在這樣的背景下,美國無法從中國獲取必要的零件,轉而向其他國家尋求幫助。

於是波音公司選擇將其中一批「鈦合金」閥門的訂單轉給印度製造,未料印度以成本考慮將材質更換為「鋁合金」,導致了飛船在太空環境中出現了諸多問題。

事實上,這起事件不僅是技術失誤的體現,更暴露了美國在追求太空競賽中急於求成的心態。

為了在太空探索中保持領先地位,尤其是看到中國在月球探索上取得的顯著進展,如嫦娥六號探測器成功登陸月背區域並開展採樣研究工作,美國似乎匆忙推進了許多未經充分驗證的項目。

所以如今的局面,就是美國執迷於「零和思維」遭到的反噬。那麽,對於這個情况,美國該咋辦呢?

有人提出,俄羅斯的聯盟號飛船或許是一個可行的救援方案,可幫助波音接回這2名太空人。或者,波音也可以考慮向SpaceX求助,比如SpaceX的龍飛船。

實在不行,求助中國也是一個辦法,畢竟中國的宇宙飛船有許多備份,可隨時進行應急救援。

不過,這忙中國可能還真幫不了,不是不願意,是愛莫能助。

中國的天宮空間站與國際空間站對接口的不同,使得直接的救援行動無法展開。即便中國有這個心,也無濟於事。

所以,美國波音和NASA只能自己想辦法。

值得一提的是,NASA和波音公司面臨的挑戰不僅是技術層面的,還有時間上的壓力。進行故障排查和測試需要時間,而在太空中,時間的流逝意味著資源的消耗。此時,太空人的狀况和安全成為了首要考慮的問題。此外,將太空人長時間留在太空站內,也許在技術層面是可行的,但從人文關懷的角度來看,無疑增加了太空人的身心負擔。

歷史上的例子表明,長時間的太空停留對人的身心都是極大的考驗。因此,找到一個既安全又及時的解决方案,對各方來說都是至關重要的。

這次事件不僅是太空救援的挑戰,更是對目前全球太空合作模式的一次考驗。它向我們展示了在太空活動中,國與國之間、公司與公司之間的相互依賴與合作的必要性。

未來的太空探索,更需全球共同努力,共享智慧和資源,共同面對挑戰,確保太空活動的安全和成功。

從更深層次來看,這揭示了一個國家或聯盟在科技創新和國際競爭中可能陷入的窘境:一方面,是對科技優勢和國際地位的追求;另一方面,則是在這一過程中可能忽視的安全與合作。當競賽心態超越合理範疇,就可能以犧牲安全為代價,甚至在某種程度上損害人類共同的太空探索事業。