美國航太總署透過哈伯太空望遠鏡強大觀測能力,捕捉到螺旋星系NGC 3430,提供了研究星系演化的寶貴資料。

El Hubble capta imágenes de NGC 3430, una galaxia espiral clásica https://t.co/i6oO29GIeG

— SKYCR.ORG (@skycrorg) July 29, 2024

NGC 3430位於獅子座小星座 是典型的螺旋星系

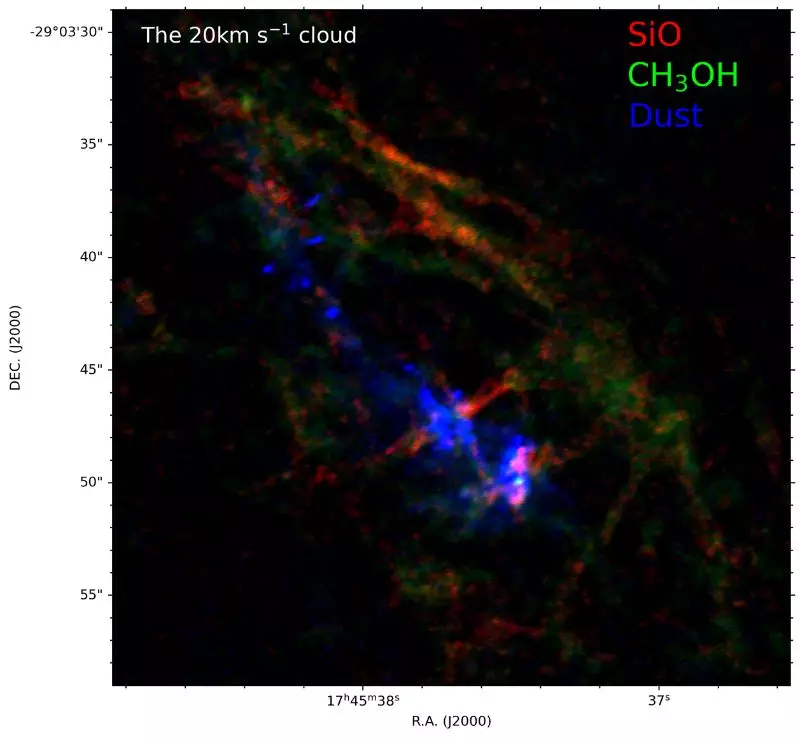

NGC 3430位於獅子座小星座(Leo Minor),是一個典型的螺旋星系,NASA的影像清晰地展示了該星系的結構特徵:明亮的核心周圍環繞著向外延伸的螺旋狀星系手臂。這些手臂由暗色的塵埃帶和明亮的恆星形成區勾勒而成,形成了鮮明的對比。

意外發現明亮藍色區域

特別引人注目的是,在NGC 3430主要螺旋結構之外,可以觀察到一些明亮的藍色區域。天文學家解釋,這些區域是由於鄰近星系的引力作用引發的恆星形成活動。這一現象為研究星系間相互作用及其對恆星形成的影響提供了重要線索。

The Sky Searchers Astronomy Forum Photo of the Day.

— The Sky Searchers (@SearchersSky) April 1, 2024

"Galaxy Double-Double: Holmberg 218 and Arp 270 (NGC 3424/3430 and NGC 3395/3396)"https://t.co/3AjI5stpRO pic.twitter.com/lIlcABlG9s

NGC 3430具有獨特形態

著名天文學家埃德溫・哈伯(Edwin Hubble)提出了星系分類系統,並使用NGC 3430等星系作為範例,他將400多個星系按外觀分為螺旋型、棒旋型、透鏡型、橢圓型和不規則型。這一分類方法奠定了現代星系分類系統的基礎,至今仍被廣泛使用。

AP圖片

根據現代分類標準,NGC 3430被歸類為SAc型星系。這表示它是一個無中央棒狀結構、具有開放且明確定義的旋臂的螺旋星系。這種精確的分類有助於天文學家更深入理解不同類型星系的形成機制和演化過程。

NGC 3430。(取自NASA)

NGC 3430為天文學研究提供了重要數據

報導指出,哈伯太空望遠鏡捕捉到的這張NGC 3430影像不僅展示了宇宙的美麗,更為天文學研究提供了重要數據。透過研究如NGC 3430這樣的星系,科學家們可以深入了解宇宙大尺度結構的形成過程、星系演化的動力學機制,以及暗物質和暗能量對宇宙演化的影響。