東南亞神獸暹羅鱷因人類過度捕獵,在90年代末被視為絕種。所幸,專家在2000年在深山發現倖存的一小族群,在養殖場的幫助下終於重回屬於牠們的土地!

與神龍、九頭蛇齊名 卻被大量獵殺

在柬埔寨土地上的人們過去對暹羅鱷的崇敬,從吳哥窟寺廟建築群可窺端倪。在寺廟牆上,不難看見雕刻上都是暹羅鱷。牠們是與神龍、九頭蛇、巨龜和神魚等神獸一起出現的神獸。

靠近吳哥窟的巴戎寺(BAYON)壁上可見鱷魚雕刻。AP圖片

無奈古老神獸不敵時尚界對鱷魚皮的熱愛,上世紀開始暹羅鱷遭大量獵殺。養殖場繁殖後賣皮、賣肉、賣骨骼,導致90年代末世人都認為暹羅鱷幾乎絕種。

柬埔寨暹粒省鱷魚養殖場內,吊掛著鱷魚皮。AP圖片

荳蔻山脈發現最後一絲血脈

但2000年,專家驚喜在荳蔻山脈(Cardamom Mountains)發現一小群倖存的野生暹羅鱷。這裡曾是紅色高棉(Khmer Rouge)倒台後的最後據點,軍隊殘部以游擊隊之姿在原始山林與政府軍戰鬥。獵人因原始山林及兵亂止步,意外讓暹羅鱷留下最後一絲血脈。

昔日劊子手發揮重要作用

但這裡的暹羅鱷太少,不足以恢復族群數量。專家須有更多純種暹羅鱷來繁殖。曾經害得暹羅鱷幾乎絕種的養殖戶,這時發揮重要作用,專家走訪諸多養殖場,尋找純種暹羅鱷。

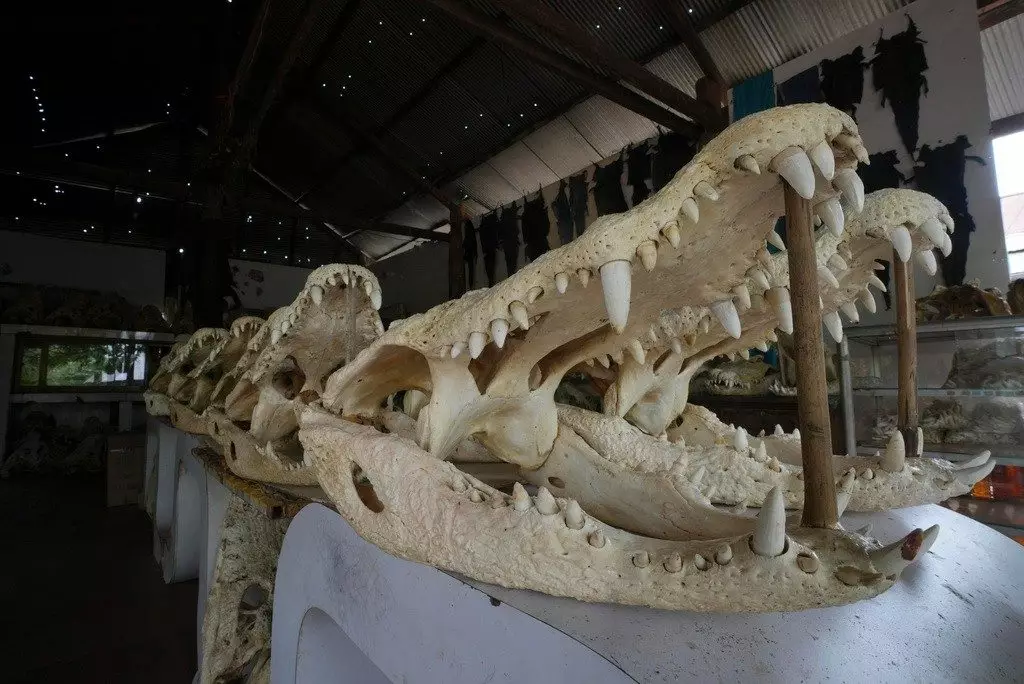

柬埔寨暹粒省一間鱷魚養殖內,展示一副鱷魚骨骼。AP圖片

挑選過程曠日廢時,因為許多養殖場內是「改良」品種,牠們體型更大,攻擊性更強。專家必須小心挑選,一旦這些攻擊性強又體型大的改良種不小心放到野外,可能加速其他野放純種暹羅鱷的消失,恐對民眾造成更大威脅。

珍貴血脈得以延續

在養殖場中好不容易尋得的少量純種暹羅鱷,被帶到金邊塔毛野生動物園,2011年復育計畫展開,隔年第一批18隻暹羅鱷被野放到荳蔻山;當年7月,專家在山區找到超過100顆蛋,那是至今為止成效最好的一次。

柬埔寨金邊塔毛野生動物園中的暹羅鱷,擠在一塊兒休息。AP圖片

動物園繁殖中心人員維切特(Hor Vichet)小心盯著人工孵化器中一顆顆暹羅鱷的蛋,確保珍貴的蛋在仿照野外巢穴濕度和溫度的環境中順利孵化。這些長度如一根大熱狗、他捧在手心的小傢伙,成年後可達4米長、350公斤重。

柬埔寨金邊塔毛野生動物園,一尾純種暹羅鱷破殼而出。AP圖片