一場始於2021年的尷尬等待,讓美軍把「紙上談兵」玩出了新境界。「寧可人等裝備,不能裝備等人」,美國陸軍「暗鷹」高超音速導彈就面臨這樣的麻煩。

美國《防務新聞》27日稱,「暗鷹」導彈的服役時間再度推遲到2025財年年底。但諷刺的是,早在2021年10月美國陸軍就宣佈交付了除了導彈本身以外的全套設備,並吹噓要利用這些設備練兵,以確保導彈服役後能盡快形成戰鬥力。

結果,美軍高超音速部隊拿這些空箱子練兵,一練就是4年。有可能士兵都退役了,「暗鷹」導彈還沒有交付。

2021年10月,美國陸軍完成對首支高超音速能力部隊的設備安裝,只是少了導彈本身。

《防務新聞》稱,五角大樓原計劃在2023年讓美國陸軍第1軍第17野戰炮兵旅第3野戰炮兵團第5營,也就是2021年率先接受「暗鷹」發射裝置的那支部隊進行實彈發射測試,但因為種種原因,2023年計劃的三次試射都取消了。

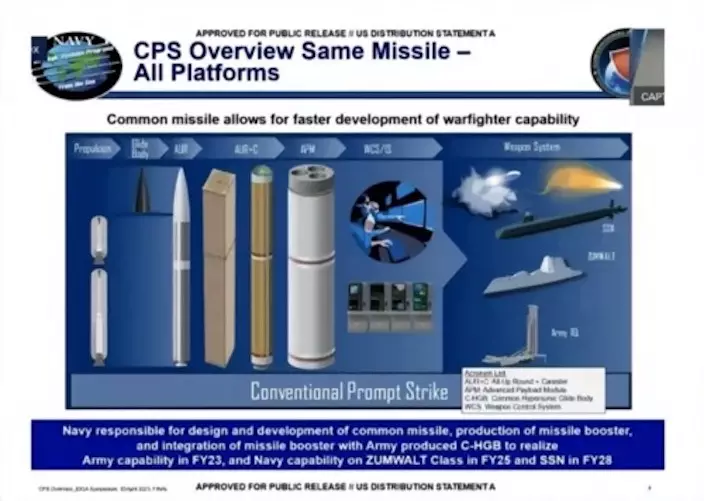

2019年,美國海軍和陸軍聯合推進「通用型高超音速滑翔體」項目,美國陸軍在其基礎上發展的就是「暗鷹」導彈,而美國海軍配備的同型導彈被稱為「中程常規快速打擊」導彈。該導彈屬於典型的助推-滑翔類高超音速導彈,由火箭助推器和無動力的助推-滑翔高超音速飛行器組成。美國陸軍吹噓,「暗鷹」的最高速度可達17馬赫,最大射程為2775公里,它結合了極高的速度和機動性,可以在衝向目標時機動變軌,由此會給防禦方帶來嚴峻挑戰。

高超音速導彈的威力不用美國陸軍多費口舌,但是,這種被五角大樓用來「反制中國」的撒手鐧武器,到底什麼時候能用?美軍不是吹噓,「暗鷹」導彈可以「從關島發射後數分鐘內打擊中國大陸」嗎?

原先2019年啓動該項目時,五角大樓認為助推-滑翔類高超音速導彈技術相對較低,再加上又是集結了美國海軍和陸軍的技術力量聯合研制,因此計劃是在2023年開始部署。在此之前的2021年10月,「暗鷹」高超音速導彈第一批硬件設備就在華盛頓州劉易斯·麥科德聯合基地交付,包括一個操作中心、4個發射裝置以及運輸它們的卡車和重型拖車。當時《防務新聞》嘲笑稱,「美國陸軍完成對首支高超音速能力部隊的設備安裝,只是少了導彈本身。」

結果沒有想到的是,2023年「暗鷹」導彈多次試射推遲後,美國陸軍將其服役時間改到了當年年底,隨後又改到了2024年。但儘管2024年5月和12月,該導彈成功進行了兩次測試,但美國陸軍如今宣佈,「暗鷹」導彈的服役時間又推遲到2025財年年末(2025年10月之前),至於未來還會不會繼續推遲,美國媒體也不敢打包票。

在美國政府效率部的強大威懾下,美國陸軍得給「暗鷹」高超音速導彈項目的屢次推遲找個說法。報道稱,接受採訪的美國陸軍官員表示,通常高超音速導彈的開發需要10年時間,而「暗鷹」導彈的服役時間雖然已比原計劃推遲了兩年,但研制總共不過才用了5年多,言下之意就是其實再拖個兩三年也是有理由的。

美軍其他高超音速導彈項目進展也不順。

當然了,從料敵從寬的角度出發,還是需要正視美國高超音速導彈的威脅。

如前所說,就性能上看,無論是美國陸軍的「暗鷹」導彈還是美國海軍的「中程常規快速打擊」導彈,它們都屬於技術相對較低的助推-滑翔類高超音速導彈,但考慮到「暗鷹」導彈超過2000公里的實際射程,一旦它們正式服役,五角大樓將獲得一種性能可觀的全新中程打擊武器,可以填補美軍當前中程打擊力量的空白。就現有的資料看,該導彈採用機動部署,可以利用運輸機或船隻快速運輸,作戰模式與美國部署在菲律賓的「堤豐」中程導彈系統類似,但威力要強大得多。

因此,研制對付高超音速導彈的攔截手段,正在變成越來越現實的考慮。

止戈堂

** 博客文章文責自負,不代表本公司立場 **