湖南長沙一名45歲的魯先生近日因頭暈,來到長沙市第三醫院就診。醫師檢查發現,魯先生的三酸甘油酯超出正常值15倍,血液更是黏稠如潤滑油。

血液黏稠如潤滑油

據內媒報導,看診的全科醫學科副主任梁珍玲表示,魯先生的檢查結果顯示,他的三酸甘油酯高達26.39毫摩爾/公升(正常值<1.70毫摩爾/公升),超出正常值15倍,血液更是黏稠如潤滑油,有極高的健康風險。一問之下才得知,原來,魯先生平日喜重口味,濃油赤醬、無辣不歡。

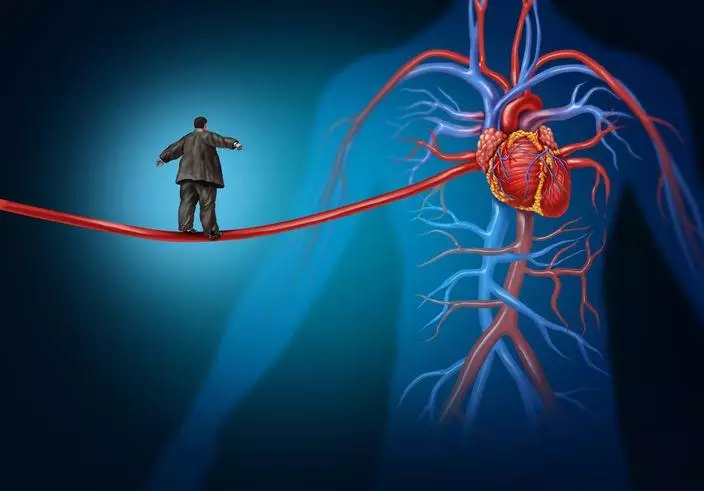

示意圖

重油重鹽對血液循環造成嚴重影響

梁珍玲醫師告訴魯先生,重油重鹽的飲食,易導致血管內脂質沉積、形成斑塊,造成血管堵塞,對血液循環造成嚴重影響,「如此高的三酸甘油酯,極易誘發急性胰臟炎,長此以往,還會導致動脈粥狀硬化、冠心病和腦卒中嚴重疾病,必須立即採取措施,進行治療。」

示意圖

醫生曝2大血脂迷思

梁醫生點出,「關於血脂健康有兩大常見的認識迷思。」她說道,「第一個迷思是『不吃肉就能降血脂』,長期素食易致營養不良,建議每日維持1顆雞蛋、200毫升牛奶、100克瘦肉;第二個迷思是『瘦子不會血脂高』,其實30%的瘦人存在內臟脂肪超標,身形不是判斷血脂的『標竿』,建議每年體檢1次。」

示意圖

科學飲食可以防止血管提前老化

梁珍玲提醒,「面對血液黏稠,我們不必驚慌,因為改善生活方式,就能起到積極的作用,減油不是頓頓水煮菜,減鹽不是完全不吃鹹,而是要科學選擇、智慧烹飪,防止血管提前老化。」

示意圖

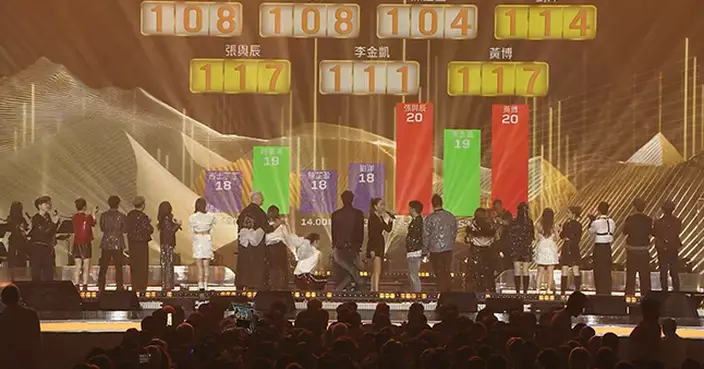

最新發表於《神經學雜誌》(Neurology)的一項研究指出,每天攝取12份超加工食品可能會使罹患柏金遜症的風險增加一倍。

研究:超加工飲食讓柏金遜症早期風險激增250%

這項研究中將一份超加工食品定義為約240毫升代糖或含糖汽水、一根熱狗、一片盒裝蛋糕、一大匙番茄醬或一安士的薯片。

研究分析了美國「護士健康研究」(Nurses’ Health Study)和「醫療專業人員追蹤研究」(Health Professionals Follow-Up Study)中近4萬3000名參與者的多年健康和飲食資料,主要關注柏金遜症的早期症狀,包括身體疼痛、便秘、憂鬱、嗅覺或顏色覺能力改變等。

上海復旦大學營養與食品衛生教授高翔表示:「研究表明,過度攝取加工食品,如含糖汽水和包裝零食,可能會促使柏金遜症早期症狀的出現。」

麵包和穀類食品例外

研究發現,柏金遜症的早期症狀與所有類型的超加工食品都存在關聯,唯獨麵包和穀類食品例外。每天攝取約11份超加工食品的人,相較於每天僅攝取3份的人,出現3項以上柏金遜症早期徵兆的可能性增加2.5倍。

普遍超加工食品可能干擾腸道菌群的平衡

研究指出,普遍超加工食品的膳食纖維、蛋白質和微量營養素含量較低,但富含添加糖、鹽分以及飽和或反式脂肪。此外,這種食品可能干擾腸道菌群的平衡,其中的添加物可能促進發炎反應、自由基生成以及神經細胞死亡。

研究還指出,攝取更多超加工食品與幾乎所有柏金遜症早期症狀的風險上升都有關聯,唯獨便秘除外。即使在納入年齡、身體活動量和吸煙等可能影響因素後,這一發現仍然成立。

少吃加工食品助於維持大腦健康

高翔表示:「柏金遜症是一種無法治癒的疾病。我們先前基於相同人群進行的研究發現,健康的飲食模式和規律運動可延緩疾病進展。」他補充說:「少吃加工食品,多攝取完整且富含營養的食物,可能是維持大腦健康的方法。」

示意圖

倫敦國王學院神經科學臨床高級講師瓦梅倫(Daniel van Wamelen)指出,儘管研究發現攝取更多超加工食品的人更容易回報更多柏金遜症的早期症狀,但並未發現直接升高罹患柏金遜症本身的風險。但他說:「儘管如此,早期症狀愈多,仍可能意味著長期風險較高。」

這項研究的參與者平均年齡為48歲,且在研究開始時皆未罹患柏金遜症。所有人每隔幾年會自行回報飲食內容,但參與者可能無法準確回憶實際攝取食物,這是該研究的限制。