正當中國的第五代隱形戰機殲-20以年產百架的速度和規模,引起美媒關注之際,美國的F-35戰機卻陷入與研發生產商的「品質糾紛」,而六代機F-47仍停留在「PPT階段」時,是否預示這場全球軍事競賽的空軍第一寶座將易主?

中美兩國空軍實力的差距不斷縮小,引發了各國軍事觀察家的大量熱議,更引起了美媒《軍事觀察》的注意。

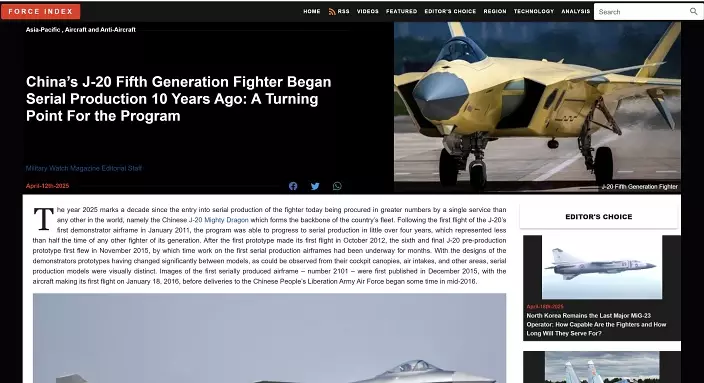

中國第五代隱形戰機殲-20以年產百架的速度和規模,引起美媒關注。

美媒指,中國第五代隱形戰機殲-20從首架原型機到大量生產投入使用,僅用了四年多時間,其速度已遠遠超過了美國的F-22和F-35戰機、以及俄羅斯的蘇-57。

一般而言,隱身戰機從首架示範機試飛後,要14至15年才能完整列裝第一支部隊。而殲-20的「閃電式」發展,不僅顯示出中國航空工業的技術累積和創新能力,也反映其在軍事戰略上的決心和執行力。

報道指,從2021年開始,殲-20的生產規模大幅提升,期間更進行了多次升級改進,尤其是國產發動機WS-10C的裝備,使得殲-20徹底擺脫了對俄製發動機的依賴。種種改進不僅提高了殲-20的性能,更使其在國際軍事舞台上佔據了舉足輕重的地位。

殲-20的年產量約為100至120架,這數字遠超其他雙發重型戰鬥機的3倍以上。

殲-20的年產量約為100至120架,這數字遠超其他雙發重型戰鬥機的3倍以上。雖然美機F-35的總產能更高,但F-35的訂單來自於全球十幾個國家,而美國空軍自用的F-35A,一年僅能增加約50架。換言之,對美國來說,F-35的部分產能實際上分佈在多個盟國之中。相較之下,中國的殲-20則全由國內消化,用於充實和升級空軍力量。

再者,F-35自投產以來,各種系統性缺陷與故障問題,一直未能徹底解決,每年美國空軍接收的F-35在實際戰鬥中的表現成效、需要多長時間能形成有效戰鬥力,都值得商榷。

去年,美國空軍與F-35的研發生產商洛克希德·馬丁公司發生了嚴重矛盾。由於當年生產交付的F-35有問題缺陷,美國空軍要求該公司改善並解決這些問題,否則不予接貨。

惟洛克希德·馬丁因其強大的政治背景和經濟實力,並沒有妥協,他們表示已經完成了計畫中的生產任務,至於美國空軍要不要接貨,完全是他們自己的事情。這表明作為全球軍事實力領先的國家,美國在軍備項目上也難以避免內鬥和利益轇轕,尤其是在F-35項目上,此矛盾非常影響其高端戰鬥力的發揮和更新。

相反,殲-20則逐步解決自身的技術瓶頸後,一次又一次優化升級,穩步提升。

去年,美國空軍與F-35的研發生產商洛克希德·馬丁公司因品質問題發生了嚴重矛盾。

同時,美國空軍的大量F-15和F-16早期型號,已接近服役尾期,急需退役。即使美國空軍能夠維持每年50架F-35的產量進帳,惟面對龐大的換裝需求,能保證戰鬥機部隊規模不縮水已不易。

而中國空軍在退役老舊戰機的同時,也積極生產新的殲-20、殲-10、殲-16以及最新的殲-35A戰鬥機,其產能足以填補空缺,並進一步加快換裝速度。

有西方軍事專家分析,中國空軍憑藉其巨大的產能優勢,很可能在不久的將來,打造出世界上最大的空軍力量。這直接影響到美國五角大樓的全球部署計劃,尤其是在亞太地區。

另一方面,隨著殲-20服役量的增加,中國空軍的實力不斷提升,美軍則受到基地數目和地理位置的限制。

至於未來的六代機F-47,被認為是美國抵銷殲-20數量優勢的利器,但中國同樣也在研發自己的六代機,而進度顯然走在前面。

雖然特朗普曾宣稱,F-47是全球首款第六代戰鬥機,但迄今為止,這款飛機除了概念圖外,並沒更多實際進展資料浮出水面。而波音公司雖已獲得了合約,但由於近年波音事故頻發,生產品質問題層出不窮,能否成功研發F-47,連美國智庫及媒體都對此持悲觀態度。

此外,特朗普的關稅政策也為這場軍備競賽增添變數。據英國《金融時報》報道,英國政府正考慮取消對F-47某些關鍵隱身技術的授權許可,以報復美國的關稅行為,這無疑是一個沉重打擊。

隨著殲-20的逐步列裝和升級,中美空軍力量對比的天秤正在發生微妙變化,這不僅是戰機的較量,更是兩國科技、工業和戰略智慧的較量。

止戈堂

** 博客文章文責自負,不代表本公司立場 **

印巴衝突只用了一天時間從升級到結束,這場軍事對抗不單是二戰之後最大規模的空戰,還是中西方空空軍力量首次正面交鋒。因此,誰贏誰輸,極具研究價值。

從整體消息來看,印度在這場對抗中處於下風。巴方持續放出擊落印軍戰鬥機和無人機的消息,不僅引發了對印度空軍實力的熱議,更凸顯出中西方航空裝備體系的首次實戰對抗特徵。有專家分析認為,印巴空軍對比,印度不止輸了一點。

從歷史交鋒來看,巴基斯坦空軍為何能保持優勢?

印度空軍被擊落的法國「陣風」戰機。

據內地媒體《直新聞》,時事評論員秦蓁表示,本次印巴雙方的衝突主要集中在空中,包括導彈、無人機的攻防。巴方呈現了一邊倒的優勢。

歷史上,印巴空軍可謂老對手,雙方的大規模空戰主要集中在上世紀60至70年的第二次和第三次印巴戰爭中,但那個時代的空戰還沒有體系一說,沒有預警機進行指揮,主要是地面的通信指揮,而且雙方的戰鬥機型號都較為複雜。

但這次就完全不一樣,雙方之所以形成這麼懸殊的戰績,區別就在於空戰體系是否完善。尤其是巴基斯坦方面,首先是性能非常突出的戰鬥機和導彈兩者的完美結合,再結合空中預警體系和地面雷達引導,甚至還可能存在有效的電磁壓制等手段,從而達到我們目前所看到的結果。

《直新聞》特約評論員石宏認為,很明顯巴基斯坦空軍的表現堪稱亮眼,而印度空軍的表現則可以用「翻車」形容。實際上,5月7日凌晨的第一次空戰,巴基斯坦空軍就把印度空軍打蒙圈了。印度空軍不但損失了多架先進的戰鬥機,而且鬥志也被巴基斯坦空軍打沒了,不敢再和巴基斯坦空軍進行空戰。」

2020年2月27日,巴基斯坦空軍在卡拉奇舉辦飛行表演。新華社圖片

按照「全球火力」網站的排名,印度空軍居全球第四,超過英法等西方軍事強國。數據顯示,印度空軍現役和預備役人員超23萬,擁有約2000架各型飛機。而巴基斯坦空軍擁有1434架軍用飛機和大約7萬名現役軍人,比印度空軍規模要小。

在「紙面數據」不佔優的情況下,巴方這次為何能夠壓印度一頭呢?石宏表示,從巴軍方介紹的空戰細節來看,巴空軍出動的戰機數量為42架,只有印度空軍出動戰機數量的差不多一半。這說明現代空戰中,戰機的數量優勢不是空戰勝負的決定因素,完善而先進的空戰體系才是關鍵,這當中既包括先進的戰機和導彈等武器,也包括探測、預警、指揮等裝備。

石宏認為,印度空軍的飛機有俄製、法製、美製的以及自製的,所帶來的影響包括以下三點。

一,不同來源的戰機彼此之間的技術標準、設計要求等相差極大,迫使印軍不得不建立起多套維護保養系統,花錢多不說,由於無法通用還會影響戰機的妥善率。所謂妥善率,就是在某一款戰機中,隨時能用的佔到裝備總數的百分比。印度空軍裝備數量最多的主力戰機蘇-30MKI戰鬥機妥善率常年只有55%,也就是隨時能出動的僅佔裝備總數的一半出頭。

二,機載武器無法通用,比如印度空軍法製戰機的空空導彈就無法由俄製戰機使用,反過來俄製戰機的空空導彈也無法由法製戰機使用,這就顯著降低了作戰靈活性。

三,由於戰機型號來源多,導致印度空軍難以建立起體系化的作戰力量。印度空軍雖然有預警機,但是數量只有6架,而且其中3架是以色列製造的EMB-145I「天空之眼」預警機,缺乏全向探測能力,最大探測距離也才200多公里,機艙內戰術顯控台數量很少,所以無法靠前部署;另外3架俄製的A-50EI預警機,雖然機艙內有較多的戰術顯控台,卻沒有通用的數字化加密數據鏈,在空中無法有效指揮法製「陣風」、幻影2000戰鬥機作戰,只能靠落後且容易暴露的語音方式實施指揮,這就導致印度空軍戰機在空中基本是一盤散沙。

石宏表示,巴基斯坦空軍預警機和戰鬥機以及地面的遠程防空導彈系統都是同樣的技術來源,能夠通過數字化加密數據鏈快速傳輸空情信息。這種渾然一體、空中態勢感知能力強大的現代化空戰體系,是巴基斯坦空軍獲勝的關鍵。

此外,巴基斯坦空軍的其他優勢還包括戰鬥機掛載的中遠程空空導彈性能出色,飛行員素質高、作風強悍。印度空軍目前沒有裝備射程超過150公里的中遠程空空導彈,之前一些媒體報道的「流星」中程空空導彈並未見印度空軍的「陣風」戰鬥機裝備。在實際的空戰中,「陣風」戰鬥機掛載的還是最大射程60公里的「米卡」,俄製蘇-30MKI、米格-29戰鬥機掛載的R-77空空導彈最大射程也才達到110公里。而巴基斯坦空軍戰機所使用的中遠程空空導彈最大射程明顯超過了印度空軍的米卡和R-77,按照巴基斯坦軍方介紹的空戰情況,最大交戰距離超過了160公里。可想而知,巴基斯坦空軍戰鬥機憑借中遠程空空導彈卓越的射程擁有極大的空戰優勢。

還有,巴基斯坦空軍的訓練體系是按照北約標準建立的,其飛行員每年飛行時長可達240小時,比印度空軍飛行員高出100小時,且訓練標準嚴苛,經常設置實彈模擬、複雜氣象等高難科目,訓練強度遠超印度空軍飛行員。此外,北約的空戰訓練重視飛行員的主觀能動性,因此巴基斯坦飛行員不光個人素質強,在空中的求戰心也很強。

石宏認為,在未來相當長時期內,巴基斯坦空軍都將對印度空軍保持技術優勢、人員優勢。空軍的建設需要久久為功,印度就算現在下單採購先進戰鬥機,後續的接收、形成戰鬥力也需要數年甚至十年以上時間。至於空戰體系、訓練體系的轉變,更是需要漫長的時間。這就決定了在數年之內,印度空軍與巴基斯坦空軍進行空中對抗,很難討到便宜。如果巴基斯坦空軍未來裝備更先進的戰鬥機,那麼對印度空軍的技術優勢還將進一步擴大。

石宏認為,經過這次空戰,印度空軍在未來相當長時期內可能都會盡量避免和巴基斯坦空軍進行空中對抗。