美國總統特朗普天天說中國沒有疫情是造假,美國做得全世界最好。假的其實是不了的。

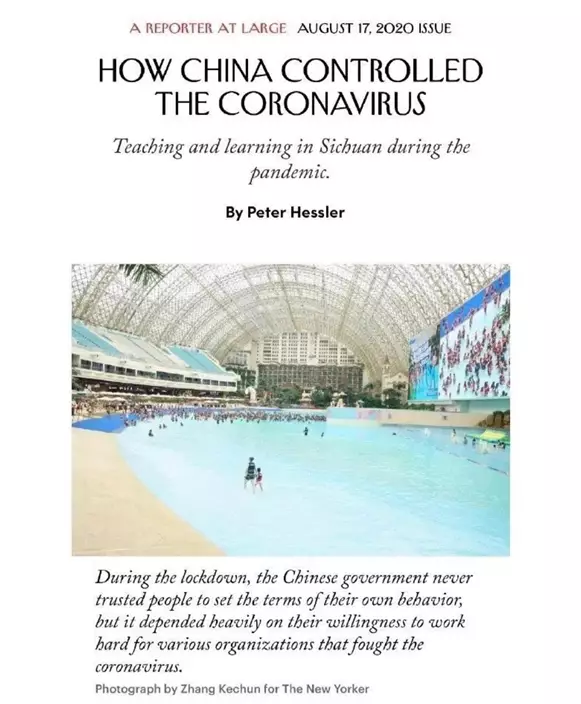

《紐約客》發表長文,美國老師Peter Hessler在四川成都,講述中國如何控制住新冠疫情。Peter Hessler,改了一個很中國化的中文名叫何偉,除了是大學老師,也是知名非虛構作家,生於美國,牛津大學碩士,曾任駐華記者。去年開始舉家定居成都,任教四川大學(川大)。

Peter Hessler改了一個很中國化的中文名叫何偉。紅星新聞圖片

何偉第一次來中國,那時他還只能算是一個旅遊者,從俄羅斯偶然轉至此間。後來,他加入公益組織,來到江城涪陵,身份是大學教師。1996至2007年間,他在中國的11年經歷,化作中國三部曲:《江城》《甲骨文》和《尋路中國》。

這三本書讓很多中國讀者,開始認識到這位外國作家。以下是《紐約客》的文章,全文頗長,但作為寫實文章,看完會令你更認識中國,而且是一個老外口中的中國。

《紐約客》雜誌的相關文章。

《中國是如何控制住新冠疫情的》

在我重返四川大學講臺之前幾天,我在騎車穿過校園偏僻一角的時候,遇見了一個機器人。

這台見棱見角的塊狀機器大概齊胸高,有四個輪子,跟一台高爾夫球車長短差不太多。前方是一個T形裝置,看起來像一種檢測儀。

這個機器人從我旁邊滑過,小馬達輕輕哼唱著。我轉過彎,在它身後大概15英尺的地方跟著它。

那是5月27日,離我上次來到四川大學江安校區已經時隔3個多月。

江安校區坐落在中國西南部城市成都的郊區。2月下旬,當春季學期差不多開學的時候,我曾經匆忙趕去校區,從我的辦公室取回一些材料。

當時為了迎戰始自武漢(成都以東1200百公里左右的一座城市)的新冠疫情,全國範圍內已經隔離封閉一月有餘,川大通知全體教職工,至少持續到新學期開學時,所有課程均網上教學。

在那段日子裡,當時看起來,還能通過離開中國來躲避疫情,並且川大有些外藉教員已經離華。在美國大使館和領事館,非敏感僱員和外交官的配偶、子女已經被疏散回國,而外交官則繼續留守駐地。

在整個2月,我向很多身在美國、擔心我的朋友和親屬回復郵件,告訴他們放心,我們全家在中國都挺好,並且告訴他們,我們決定留在成都。儘管彼時彼刻,中國每天的疫情數字非常驚人。

在2月20日,當我回學校的時候,中國因新冠的死亡人數達到了2236人。

從那時起,新學期啟動緩慢,因為每個人對於疫情的看法都在變化。在開學後第3週裡,局部疫情正式升級為全球大爆發;到了第6周,美國死亡人數已經超過中國。

在那一週,中國的邊境向境外人士關閉,而疏散行為調轉了方向——在歐美的中國人(很多是留學生),開始絕望地試圖回中國。

中國是第一個經歷了疫情的國家,而且它也是最早成功控制住疫情、重返正常工作生活的國家之一。

在第11周,我九歲的雙胞胎女兒復課了;在第13周,我在新冠疫情爆發之後,第一次登上飛機。而現在,5月27日,第14周,我終於重返校園。

我跟著那台機器人,直到它停在宿舍區的一條路邊。一個電子化的聲音開始廣播:「到達網站!」。

這條路空蕩蕩的,因為大部分本科生還沒有返校。一個新政策是,一旦返校,除非得到特批,學生不得離開校園。

川大的每個大門都裝備了人臉識別掃描器,而且能夠識別佩戴口罩的人臉。我那天早些時候到達校園,一個拿著體溫計的保安人員讓我在人臉識別時,不要摘下口罩。掃描後,我的名字自動出現在螢幕上,旁邊還有我的體溫和校園卡號碼。作為教職員,我可以進出校園,不像學生只能進入。

現在,我等在機器人邊,注視著安靜的宿舍樓。最終,3個學生從不同方向過來了,戴著口罩拿著手機。每個學生都在機器人背後的觸控式螢幕上輸入了一個編碼,然後機器人身上的一個小儲存艙依次打開,裡面各有一個快遞。

一個學生告訴我,她在淘寶上下了個單。在疫情之前,學生們在菜鳥快遞櫃取快遞,但現在機器人也開始送快遞了。這個同學說,在機器人快到的時候,會電話和短信她,提醒過來取件。

在接下來的半小時,我跟著這個機器人,猜測它會一直把我帶到它的主人面前。當我騎得離它太近時,一個喇叭突然響起警報;如果我插隊到它前面,它會停下來。當我試圖沖它喊的時候,它沒有反應。

1984年的恐怖片《玉米田的小孩》

每隔一段時間,機器人就靠邊停下來:「到達網站!」然後戴著口罩、拿著手機的學生們就出現了,在我的方向自覺排成一隊。在這個安靜的校園裡,這就像一部恐怖片——《新冠區的小孩》(這個說法的靈感來源於1984年的恐怖片《玉米田的小孩》)。

最後,機器人在校園很偏的一個把角的菜鳥快遞櫃前停了下來,一個穿著藍色工服的工作人員過來,開始給機器人繼續裝快遞。

「我們目前有3台這玩意。」工作人員說。他告訴我,菜鳥工作人員每天晚上會回到校園外的住處,所以用快遞機器人送快遞,可以外來人員跟學生之間的接觸。

我踏上自行車向我的辦公室騎去。

一路上,我經過了一遛兒白色帳篷,上面寫著「中國健康」的英文。在其中一個帳篷,一個戴著口罩的護士坐在一張桌子後面,桌上擺著兩支裝在小盒子裡的玻璃體溫計。

她告訴我,如果在監測點發現有人高溫,那個人就會被送到這種白帳篷裡複查一下體溫。如果必要的話,下一步就是去學校診所做核酸檢測。

我繼續趕往辦公室,發現辦公桌上有個包裹。裡面有一些學校提供給我的東西,以便於我返回課堂:5個外科專用口罩,一雙橡膠手套,一盒歐普拉牌兒酒精濕巾。

雖然3個月沒在,但辦公室看著井井有條。有人或者有什麼機器幫我澆過植物了。

去年8月,我來到川大,用英文教非虛構寫作和大一新生寫作。我全家搬到了四川的省會成都,部分原因是我在1996年到1998年的時候,作為和平隊員,我當時就在這附近的大學裡當輔導員。在那段時間,四川比較窮,我大部分學生都是農村來的。

我幾乎隔了整整一代人的時間——21年——又重新回到教書生涯。

我懷著重新與中國教育連接在一起的希望回到成都,而且我期待在教室裡重新見到中國年輕人。

但是,當春季學期開學時,我發現自己被困在成都市中心的家裡,試圖學會怎麼使用我們系迅速安排好的線上教課平臺。將近1300萬中國大學生上網課,而全國估計有1.9億在校學童也是如此。

每天早上8點開始,使用者們登錄進系統,有時候因為流量太大,系統會宕機。很多小學沒有去嘗試互動課程。我的女兒艾瑞爾和娜塔莎在當地一所公立小學上三年級,她們的老師會上傳課程短視頻,家長們方便的時候都可以安排收看。

美國式的Zoom課程,會讓參加的所有人都出現在螢幕上,但我認識的中國老師沒有一個人用這種方式上課。我們的學生是不出現在螢幕上的,如果打開攝像頭,它只顯示老師,即便這樣也可能還是會出現問題。

在我的非虛構寫作課早期,我試圖直播上課,但系統崩潰了太多次,我只好放棄了。後來,我避免視頻。每週,我準備一些低圖元的照片、地圖和檔,在螢幕上分享,然後我的學生和我通過音訊和文字交流。

在3門課裡,我教大概60個學生,只有一個我線上見過。我經常點某個同學的名字,讓她打開麥克風,久而久之,我通過聲音跟學生的名字對上號了。

中國學生經常給自己取英文名字,在上世紀90年代,當中國人很少接觸國外時,我的課堂曾經充滿了中國化的狄更斯式的名字。一個大高個兒男生叫黛絲,一個漂亮姑娘叫椰子。

20年後,我仍然保留著一個英文名字叫「懶惰」 的、長著雀斑的同學的照片,還有一個照片主人公叫「黃色」,喜歡戴著細框眼鏡。還有一位叫「屋子」,瘦骨嶙峋像個四川稻草人。那時,郊區的中國人很重視照相,他們擺著正式的姿勢,很少微笑。

現在我連臉都看不見了,而孩子們取的名字貌似進入了一個更傳統的時代。我的大一新生班裡有艾格尼斯,弗洛倫斯,詹姆士,大衛,安迪,查理斯,史蒂夫和布萊恩。

每當這些名字蹦到螢幕上時,我就回憶起之前那些跟我在密蘇里州中部一起長大的孩子們。1980年,我上5年級時,班裡有3個布萊恩。最後一次美國人習慣給孩子起這些名字是什麼時候?

但現在,中國人開始在重慶生養「布萊恩們」啦。很多川大學生來自于這個國家的新興中產階級,而我好奇於中國的崛起是從英文名字體現的。某天,說不定,隨著凱特琳、艾登和麥迪森們的湧現,它又開始退潮。

我很高興,我的非虛構寫作班裡有位歲數比較大的人,叫西西弗斯。班裡還是有一些不常規的名字,儘管現在這些名字往往反映出主人的老成。

一次大一課上,有個體育迷叫庫里,還有個嘻哈愛好者,叫雲金(Rakim)。庫里經常穿著藍色和金色球衣、叼著牙套上網課(至少我腦海中的他是這樣),他寫了一篇關於中國足球專案的尖銳文章。

Rakim分析了一個真人秀節目叫《中國新說唱》,講述一度在幾季裡,禁止任何中國選手梳髒辮兒。

儘管滯留在湖南東部的老家,Rakim對美國少數族裔的文化瞭若指掌。他寫道:「我認為,這條禁令不只是對黑人文化的侮辱,也是對選手應有權利的冒犯。」

他們的聲音來自全國各地。

這些年裡,作為高等教育大幅度進步的一個表現,像川大這樣的教育機構越來越擺脫了地域化標籤。我經常給我們的學生做調研,想去搞清楚他們的生活到底是什麼樣子的。

他們分散在超過15個省市裡,從雲南(中國的西南邊陲)到吉林(跟朝鮮接壤)。但我們所有人在同樣的情況下,同時開始了新學期。在第一周裏,我詢問學生們的情況,超過四分之一的學生告訴我,他們在一個月裡沒有出過家門半步。

中國的隔離政策幾乎比世界上任何其他國家嚴格。居委會是的最基層組織,執行這些政策。並且在很多地方,他們會限制每個家庭只能每個兩三天,派一個代表去採購生活必需品。

如果一個家庭被懷疑接觸過病毒,一邊兒趕緊排查密切接觸者,一邊兒對這家封門,也不是天方夜譚。

我90年代曾經教過的一個學生,發給我一張照片,上面是她們校區一戶人家大門被加蓋公章的封條封住了。「我有生以來第一次見到這樣,但更年長的人估計對這場景還不算陌生。」她寫道,指的是那些年代的運動。「我們變得麻木了。長此以往,感覺這比病毒的負面影響還大。」

在我家,我能看到隔離政策在我女兒們身上的負面影響。她們想瘋了跟別的小朋友一起玩兒。但確實,由於中國嚴格的隔離政策,加上邊境管控和密接來源追蹤措施,中國大部分社區的病毒傳播得以減緩。

2月20日,我從居家隔離得以重新返校的那天,是成都政府最後一次通告成都存在社區感染案例的一天。

這座城市有大約1600萬人口,但自從2月下旬至今,這裡只新增了71個確診案例,全是境外輸入。幾乎每個感染案例,都有一個中國公民從國際航班落地、在機場被馬上檢測進而隔離的故事。

成都的成功,是個典型的中國成功案例。在我的調研中,我問我的學生們,有沒有任何人認識任何被感染者,一個都沒有。

第六周,我問:「你們可以出門去社區了嗎?你們的流動有任何限制嗎?」。再一次,學生們回答是完全一致的:「從雲南到吉林,我們可以自由活動了。」

我決定派他們去做些報導。

我唯一面對面見過的學生叫薩利娜。她住在四川東北部一個四線城市,她的父母都從事普通職業。上課時,每一次我點薩利娜的名,我都能聽見她那邊傳來交通的嘈雜,引擎聲,喇叭聲,人們的談話聲不絕於耳。

這學期上了一段兒之後,她解釋說她的住處建築品質不怎麼樣,牆很薄,而且窗外有條很繁忙的公路。像很多班同學一樣,薩利娜是她家獨女,但她看起來比同學們缺少一些對未來的自信。有一次,我問我的學生是否期待比他們的父母過得更好,然而,在52個回答者裡,只有薩利娜和其他兩位同學覺得可能將來過得一樣,甚至更差。

薩利娜第一次申請我的非虛構寫作課時,我沒有答應。當我準備搬到中國時,我讓我的課程申請者們提交寫作範例,以限制一下聽課人數。在秋季學期的第一天,薩利娜直接過來了,然後她發了封郵件,問我她以後能不能來旁聽。

我不接受旁聽生,不過她郵件的文筆讓我重新考慮了一下。我告訴薩利娜她可以正式學生身份加入這門課。

從一開始,她就出類拔萃。她文筆很優美(她是英語專業的),而且我對她的報導印象非常深刻。她個子小小的,靦腆,令人放心,但她看起來也清楚,那些品質會讓人覺得容易相處。

在秋季,我讓學生們開始著手研究專案,而薩利娜則跟一群虔誠的四川天主教徒打成一片。這些教徒組織禱告,並蒙恩於上主的力量。

為準備她的下一個專案,她混跡于成都的同性酒吧。這個跳轉並沒有像看起來那麼突兀,因為成都一直以它的基督教和同性社群聞名。

在美國,這種奇葩組合非常不合邏輯,估計屬於三藩市和科羅拉多普林斯城的合體。但中國基督徒和酷兒都屬於邊緣群體,而且他們更可能在成都這樣天高皇帝遠和有著良好包容氛圍的城市欣欣向榮。

薩利娜的報導代表了我在那個秋天注意到的一種傾向,即很多學生都擅長于此。

四川大學是中國排名前30的學府,但我的學生鮮有媒體研究專業的。即便在我們系,本科生去從事這種田野調查也不多見,因為中國的新聞學教育重視理論。

最開始,我不確定自主研究適不適合我的學生,尤其是剛剛參加完高考的新生。在過去20年,中學生為高考的競爭變得更加激烈,部分原因是因為獨生子女家庭更加重視教育能力和資源。結果,備戰高考成了一場殘酷的碾壓,高中學生很少有機會發展創造力和獨立性。

但我很快就瞭解到,儘管高考有著各種不足,它培養了勤奮的研究者。這些學生們對於枯燥有著超強的忍耐力,而很少有人知道,枯燥工作是有效新聞報導的法寶。

當我向學生們解釋細節的重要性——比如數位、圖形、口號、引語、表情,他們按圖索驥去收集資料。

我的新生寫作課堂上全是工程系學生,而且沒有任何理由他們被分配到新聞學項目,但沒有一個人抱怨。甚至對這些獨生子女來說,他們的名頭沒有任何意義。

秋季學期快期末的時候,當薩利娜埋頭於她的教會和酒吧專案時,我突然發現我沒把她在我的課上登記成功。

校方說太晚了,她沒法獲得學分。薩利娜對於她的非虛構寫作課經歷——先被拒,又被取消學分——報之以回應是:她很禮貌地問,能不能完成她的學期作業,然後下學期重新報名這門課。

當我們從隔離中解放之後,我讓學生們去描寫一個跟疫情影響打交道的人或者組織。在南京附近,安迪他們家認識一個經營呼吸機生產廠的人,所以他造訪了那座工廠,得知產量已經增長了十倍還多。在遼寧,遙遠的東北,默默調研了一個銷量遭遇了斷崖式下滑的國營煙草公司。在美國,有報導稱,疫情隔離期間,香煙的使用量上升了。但中國人一般抽煙都是為了社交——酒桌飯桌上抽一根兒,而且送條兒煙也可以當禮物。一個會計告訴默默,這家公司的後疫情戰略之一,同時也是對公共健康領域的一種全新觀點,就是零售商在賣煙的同時,附贈給顧客一些口罩和消毒液。

我喜歡這些生活中的吉光片羽。在西安,依琳去了一家女同吧,在那兒她發現酒吧老闆把有些啤酒弄成溫的了,因為中國傳統認識中,女性喝寒性的東西對身體不好。西西弗斯描寫了一位藥劑師,他找到了一條規避政府的口罩限價政策的方式,但他的責任感使得他自己沒去這麼幹。弘毅刻畫了一位成都國有銀行的貸款部經理。銀行有個新項目,可以允許遭受疫情影響的貸款人遲延還款,而弘毅報導說,有370個人打電話給這位經理,諮詢這個項目。後來銀行批了22個申請。在另一家分行,每個申請都被拒了。

這是一個周而復始的主題——在經濟學術語裡,個人被視為很大程度上自食其力的獨立個體。中國從來沒有允許過對獨立工會的保護,而縱觀全國,中國有大量的降薪和裁員發生。在4月,國家公佈了自1976年文革結束以來的第一次經濟下滑。但經濟刺激政策仍然很中性,中國沒有採用美國直接向公民撒錢的方式,而是更傾向於給企業家一些空間,讓他們自謀出路。在成都,市政有關部門允許在街上擺攤兒。在90年代,還沒有展開城市專項整治運動之前,這些攤主很常見。現在,這些攤位一夜之間重現街頭,而夜市的熙熙攘攘,讓我對成都本來的樣子比20年前有了更深的感覺。

很多攤主告訴我,他們是從工廠和其它企業的低層崗位上被辭退的。但即便有穩定收入的人們,也時常發現工資降低了。在5月,當我飛去杭州,一位國航乘務員告訴我,她和她的同事是按照飛行時長領薪水的,而現在她只能拿到最低工資——相當於她日常工資的四分之一。對於飛行員,降薪可能更加嚴峻。一位飛海南航空的飛行員告訴我,有兩個月他只拿到了不到十分之一的日常獎金。我有過很多這樣的對話,但人們通常說,他們還好,因為他們有存款。

他們對於穩定性也都沒有太高預期。中國中產階級還太新,還沒到自滿的階段,這也是他們存這麼多現金的原因之一。而且他們也習慣於政策和環境的突變。在河北省,一個叫凱茜的學生描寫了一個姓陳的小商戶,最初他賣酒。2012年之後,因開展反腐運動、禁止公款吃喝,他見證了自己生意額的暴跌。

因此,陳老闆轉去了另一個跟腐敗不太沾邊的品類:牛奶。他成功轉型為一個牛奶分銷商,但後來,當新冠病毒來臨,一切再次崩塌。陳老闆在兩個月裡,每天和他的送貨團隊走街串巷10小時,跟他所在街道的每家商店老闆去談。他有一系列聰明的促銷手段,到5月初,他已經把銷售額追平了之前的最好成績。「實際上,我特別感謝疫情。」他跟凱茜說,「如果不是這樣,我可能再也不會帶著銷售去串店。」經歷了所有這些事兒,他也從來沒改過公司的名字——公司名還帶個「酒」字。凱茜問他,對一個老爺們兒來說,酒公司賣牛奶是不是個問題。「他們從來不看你的名字。」陳老闆說,「他們只看你幹的事情。」

當政府看起來對人民的經濟資源充沛抱有信心時,公共衛生政策則截然相反。個人選擇或責任非常有限。隔離政策被嚴格執行,任何被感染者被立即從家中送至公辦醫療機構隔離。到4月初,任何從國外返回的人,無論國籍,都需要在一所政府批准的處所,進行一次嚴格監控下的兩周隔離。

我偶然在官方通告裡看見「社交距離」的中文對應術語:「安全距離」。但我從來沒聽任何人在口語裡使用過這個詞。當然,在公共場合,它也沒被執行。一旦隔離解除,公交、地鐵、火車迅速變得擁擠,在我去杭州的航班上,我乘坐的是一架空客A321,所有185個位子座無虛席。當我採訪商界或者外交界人士時,我們像2019年一樣如常地握手。行人仍然在大街上吵架。室內場所和交通工具上,仍然強制要求佩戴口罩,但除此之外,人與人接觸交往沒什麼變化。

我女兒的3年級班裡有55個同學,當複課的時候,這個人數變成了54——一個女同學跟家裡人去賽浦露斯渡假,然後就滯留了。學校也嘗試去分開課桌,但在這麼一個中等大笑的教室裡,塞這麼多人,保持距離這事也就是做做樣子。學生們進入校園需要經過一個配備有一部體溫掃描器的帳篷通道。走廊上的標識牌上寫著一首新歌的歌詞。

「回到學校我們能做啥?

聽我說啊千萬別害怕。

戴上口罩好好學習吧,

它能完美保護你我他。」

毛拍手

** 博客文章文責自負,不代表本公司立場 **