英國7月19日啓動全面解封的「自由日」,如今已過去了整整兩周的時間。這一大膽的解封行動曾經被德國媒體形容為「高風險實驗」,而如今,這場實驗進行的如何了呢?

許多悲觀的預測人士此前曾一度擔心,英國最新的解封行動可能導致當地疫情徹底失控,並導致日增病例數超越其在今年早前第二波疫情時的高峰。然而至少目前,這樣的災難場景並沒有發生。相反,自從解封日以來,英國多地的病例數不增反降,呈現出了明顯的下滑態勢。

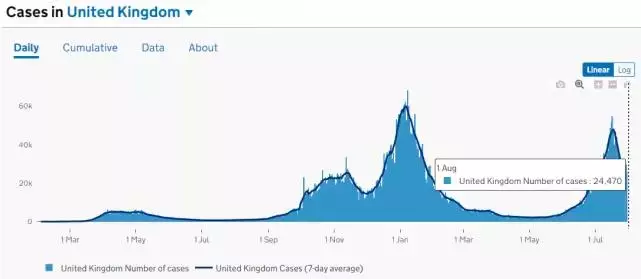

英國公共衛生部門公佈的數據顯示,截止當地時間周日,英國過去24小時內的新增新冠確診病例數為24470例,新增新冠死亡人數為65人。過去7天,英國新增新冠病例數,較前一統計期下降了30%。

英國本輪疫情的高峰出現在7月17日,當時的單日新增確診數曾達到逾54000例,超過了同期巴西、印度、印尼或南非報告的新增病例數,而目前這一數字已下降了逾5成。在解封「自由日」後,英國的單日新增新冠病例確診數更是曾一度出現連續7天回落(7月21日-27日)。

英國的單日新增新冠病例確診數字回落。

上述種種似乎預示著,英國政府大膽的解封嘗試,獲得了初步成功……

兩周前的7月19日,是英格蘭全面解封的大日子,自從那天開始,英格蘭地區幾乎所有的社交隔離限制都被解除。商店重新開門營業,社交距離要求被取消,酒吧和餐館的人流和群聚活動的限制規定也隨之失效。此外,除倫敦地鐵等少數場合外,英國絕大部分公共場所不再必須佩戴口罩。英國首相約翰遜(Boris Johnson)當時表示,他希望英國民眾自行判斷是否需要戴口罩、去夜總會跳舞或是避免參加大型聚會。

這一解封策略使英國與歐洲鄰國、美國部分地區以及以色列等其他疫苗接種率較高國家的做法徹底背道而馳。這些國家和地區在實施疫苗接種的同時依然收緊著一些公共衛生措施,如戴口罩和社交疏離,以阻止德爾塔變體病毒的傳播。

而除了全面解封外,英國在過去兩周還出台了一系列新的放寬限制政策,回歸常態生活的步子開始越邁越大。

英國政府上週三宣佈,從8月16日開始,那些已經完整接種完兩劑疫苗的英國人,如果被通知曾經密接新冠感染者,將不再需要自我隔離,也不再強制要求檢測,這較英國政府此前公佈的16個關鍵行業豁免隔離名單進一步放寬。

此外,英國交通部也在7月28日正式宣佈:從本週一(8月2日)凌晨4點開始,已完整接種新冠疫苗的來自Amber名單上的美國或歐盟國家旅客,在入境英國後無須隔離。

英國交通大臣Grant Shapps表示,該豁免政策將適用於歐盟和美國批准的各款疫苗。不過,這些旅客在出發前和入境英國後的次日依然需要進行核酸檢測。

一切都那麼美好嗎?

當然,在近期英國新增病例數出現下降的同時,其實也並非一切都那麼美好。

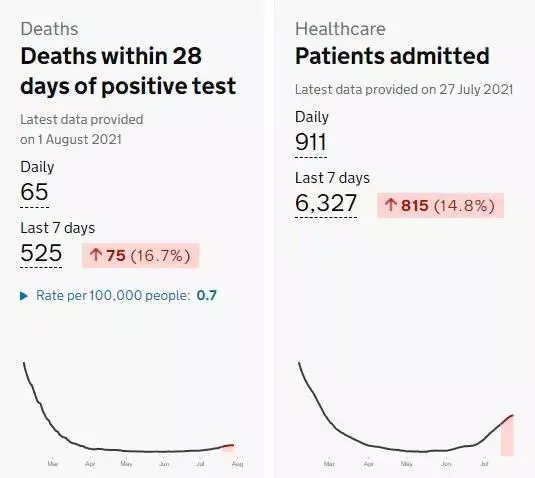

一個最明顯的不安跡象是,在過去7天,英國新冠的死亡人數和住院人數並沒有像確診病例數那樣出現下滑,依然出現了上升。這一背離現象依然令許多人感到揪心,同時也引發了對新冠確診數下滑真實性的質疑。

英國新冠的死亡人數和住院人數反向上升。

英國政府科學顧問小組SAGE成員Mike Tildesley在7月28日表示,英國每日新增確診病例數的連續下降並不代表著危機已經結束,這或許是因為人們不想在暑假前被迫隔離而避免進行病毒檢測。此外,學校放假、炎熱天氣和歐洲杯集群效應的結束等臨時因素也是導致近期病例下降的原因。

英國檢測數下降了14.3%。

值得注意的是,在過去的一周中,雖然新增病例數下降了30%,但檢測數也下降了14.3%。

Tildesley強調稱,「我們眼下真正需要做的是密切監控新冠住院人數,目前住院人數還在上升……如果我們開始看到住院人數也開始下降,那才是更有力的證據表明第三波疫情開始退去。」

與此同時,ZOE醫療組織「新冠症狀研究(COVID Symptom Study)」項目的主要負責人Tim Spector也表示,英國政府每日新增數據的突然下降非常可疑——在沒有限制、封鎖和突發事件的情況下,短短幾天內病例數下降了30%,這在新冠疫情爆發以來幾乎聞所未聞。」

他分析稱這背後的原因可能是檢測量減少,或者有些人因為不想隔離而不接受檢測或刪除了英國國家醫療服務體系(NHS)的官方APP。Spector預計,英國當前每天實際上可能仍有6萬例新增病例,其中的3.6萬人完全未接種過疫苗,2.4萬人僅接種了一劑疫苗。即時新增病例當中絕大部份未完成接種兩劑疫苗。

接種疫苗的作用很大。在許多英國衛生官員和相關領域的專家看來,英國在全球解封下新增病例數依然不升反降,疫苗接種的成果可謂功不可沒。

根據官方數據,截至當地時間上週六,英國一共有超過4685萬人注射了第一針新冠疫苗,佔成年人口比重的88.6%;超過3834萬人完全注射了兩針疫苗,佔成年人口比重的72.5%。

在全球發達經濟體中領先的疫苗接種率,幫助英國向著群體免疫的目標持續邁進。英格蘭公共衛生部(PHE)預計,目前英格蘭地區已有95.5%的成年人口通過確診感染或接種疫苗而擁有了新冠抗體,有望達成群體免疫的目標。

英格蘭副首席醫療官Jonathan Van-Tam上周指出,英國新冠疫苗接種計劃有效防止了2200萬人感染新冠病毒,並使得6萬英國民眾避免死亡。他還表示,若有更高比例的人口接種疫苗,英國陷入再次封鎖的幾率將會「低得多」。

布里斯托大學細胞和分子醫學院病毒學博士David Matthews也表示,隨著每日新增病例的下降,英國即將實現對新冠的群體免疫,第三波疫情可能即將結束。Matthews稱,「在實現群體免疫方面,我懷疑我們已經非常接近。只要不再出幺蛾子,那麼英國的這場大流行差不多就將結束了。我認為今冬不會再出現死亡人數激增。」

帝國理工大學流行病專家Neil Ferguson在7月中旬曾預計,如果英格蘭按計劃全面解封,每日新增病例數將不可避免地達到10萬乃至20萬例,然而現如今他卻轉變了口風。「鑒於疫苗已經極大地降低了住院和死亡風險,英國本輪疫情可能會在10月份時大體結束。雖然我們還沒有完全擺脫疫情大流行,但數據等式已經從根本上改變了」,Ferguson最新表示。

但即便是在英國政府目前引以為傲的疫情接種方面,也存在一處明顯的軟肋——年輕人群的疫苗接種率明顯落後,而他們恰恰是英國全面解封後出遊、逛夜店的主力軍。據NHS系統的數據,目前在18歲至24歲的人群中,只有約59%的人接種了疫苗。與此同時,目前英國20歲出頭年齡段的年輕人感染新冠的概率是60歲以上人群的12倍,是80歲以上人群的20倍。

事實上,即便是英國政府官員,目前也尚不敢拍胸脯保證疫情危機已經徹底過去。

英國首相府發言人上周就警告稱,英國仍未擺脫疫情,7月19日全面解封以來的實際影響可能尚未完全反映出來。英國首相約翰遜也表示,現在就得出疫情將結束的結論「還為時過早」。

英國政府接下來的抗疫重心,或許將放在鼓勵年輕人接種疫苗和引入疫苗護照上。英國當地媒體上周援引英國政府高級消息人士稱,「在即將到來的新學年里,英國大學生可能必須完整接種新冠疫苗,才被允許參加大型課堂教學和入住學生宿舍,同時會對特定人士提供醫學豁免」。

英國外交大臣拉布在上週末也指出,英國政府將在9月就是否將接種疫苗作為大學生返校的基本條件作出決定。如果最終作出這一決定,學生將提前被通知。他本人希望所有沒有特殊原因的成年人都去接種疫苗。

此外,與不少西方國家一樣,英國政府目前也在積極推動制定該國的疫苗護照計劃。此前,約翰遜在7月19日的解封發佈會上宣佈,從9月底開始人們需要出示全面接種疫苗的證明,才能進入夜總會和其它「擁擠場所」。

據不少英國當地媒體報道,英國可能將從10月起在兩萬人以上的大型活動中引入疫苗護照,這一疫苗護照計劃或將率先在足球比賽中使用——屆時還沒有完成接種疫苗的球迷,將不被允許入場觀看英超,隨後這一舉措可能還將擴大至其他現場觀眾人數超過兩萬人的觀賞性活動。這一切都旨在鼓勵英國所有成年人前往接種疫苗。

英國這場「高風險實驗」的結果,將對全球啓示。

華山醫院感染科主任張文宏醫生上週末也表示,「注射疫苗後可以有人感染,像這次南京,上次廣州,都有人在注射疫苗後感染。但如果不打疫苗,感染的人數可能會更多。到底疫苗作用如何,最終需要真實世界的防控數據。國際如此,國內也不例外。」

「世界如何與病毒共存,各個國家都在作出自己的回答。中國曾經給出一張漂亮的答卷,南京疫情之後,我們一定會學習到更多。未來中國選擇的方式一定是既保證與世界的命運共同體,實現與世界的互通,回歸正常的生活,同時又能保障國民免於對病毒的恐懼。中國應該有這樣的智慧。我們已經贏過新冠病毒一次,未來我們一定會找到長久的制勝之道。」張文宏指出。

深喉

** 博客文章文責自負,不代表本公司立場 **