最近去內地走一趟,到廣州專門試試一家經濟型連鎖酒店桔子酒店,房價400元人民幣,位置在地鐵出口旁,酒店相當新淨,加30多元有自助早餐,性價比相當高。

親身體驗目標之一,是研究華住集團(1179)的實際經營狀況,這家內地超大型酒店連鎖,在香港上市,香港股民未必有留意,但其實這一家市值1064億元、相當有規模的公司。

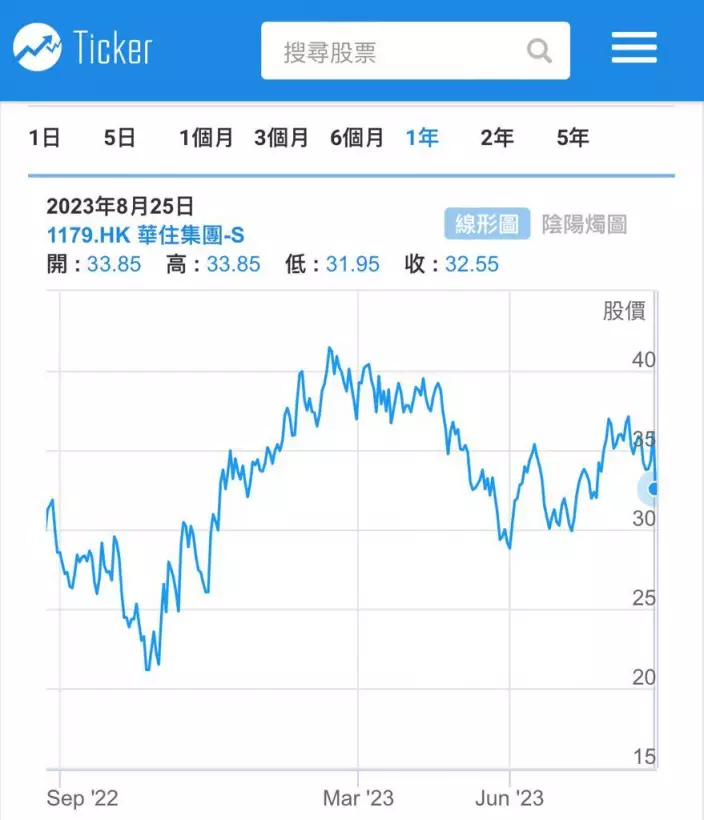

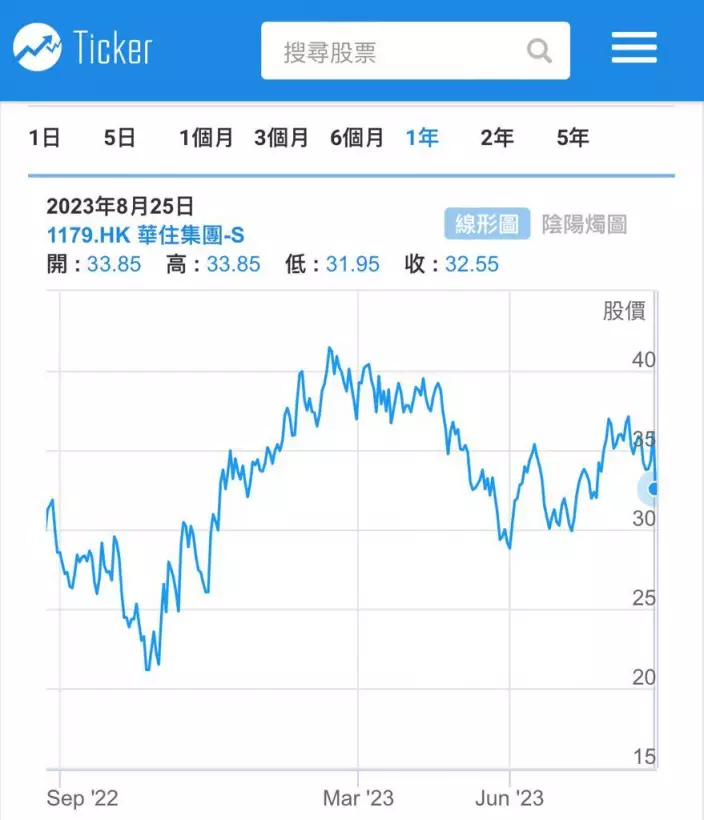

華住今日大跌9.7%, 收32.55元。可能是周四公布上半年初步業績,投資者見好消息出貨的結果。這隻股經常大起大落,心血少一點的朋友不要買。

內地去受疫情困擾,但今年已全面恢復,內地的旅遊和零售消費相當旺場,

華住公布的第二季和上半年初步業績,經營情況理想,華住今年上半年,純利20億元人民幣,相比之下去年上半年卻有9.8億元淨虧損人民幣。

如果集中睇華住第2季的經營情況, 第2季華住已售客房平均價(ADR)為305元人民幣,同比增加39.8%,已恢復至2019年的129%。入住率81.8%,與去年相比增加17.2%,與2019年相比,仍少5.1%。

其中華住在今年次季在全球18國家經營8750家酒店,以經濟型及中檔為主,經濟型佔4872家,中檔佔3106家,還有待開業酒店2845家,華住大部份酒店是加盟式經營,開店速度逐步恢復,今年次季開店,新開酒店374家,關店216家,正增長158家。

證券界指內地酒店行業供給,供應深度出清的情況下,國內疫情穩定疊加暑期出行,令內地酒店行業景氣攀升,公司有望提升經營表現,預計今年純利34.7億元人民幣。

不過華住也面對一定風險。

華住集團去年9月來港上市,多年時間以來,它始終是中國酒店行業頭部企業之一。可是說到行業老大, 酒店數量幾乎是華住兩倍的錦江酒店還頂在華住集團前面,另外亦有有「酒店界Uber」之稱的OYO集團來搞局。在這種行業背景下,華住集團想要通過門店擴張的方式來實現突破。

去年下半年,華住集團公開了自己的千城萬店策略,按照規劃,華住集團將在發力中低端市場的同時,在中高端酒店市場也同步發力。預計到2023年底,華住將保持每年新增至少100家門店的增長速度,全國範圍內高端品牌門店數量達到500家。

但華住集團的擴張之路可能不會像從前那麼順暢,市場競爭環境正在變得異常激烈,消費者對於酒店的要求也變得越來越高。

華住一年圖

華住現價不便宜,以1064億港元市值計,今年若達到34.7億元人民幣盈利,市盈率也達28倍,但這屬高增長行業的市盈率,華住今年首季創52周高位,見42.25元,近日隨大市下滑,回落至32.55元,估計隨著業績改善,未來有機會再試高位。但由於股價大上大落, 買入有相當風險, 記著要定止蝕。

(陸羽仁《金融High Tea》專欄,逢周一至五,在「石榴台」獨家發布,歡迎您訂閲石榴台收睇)

陸羽仁

** 博客文章文責自負,不代表本公司立場 **

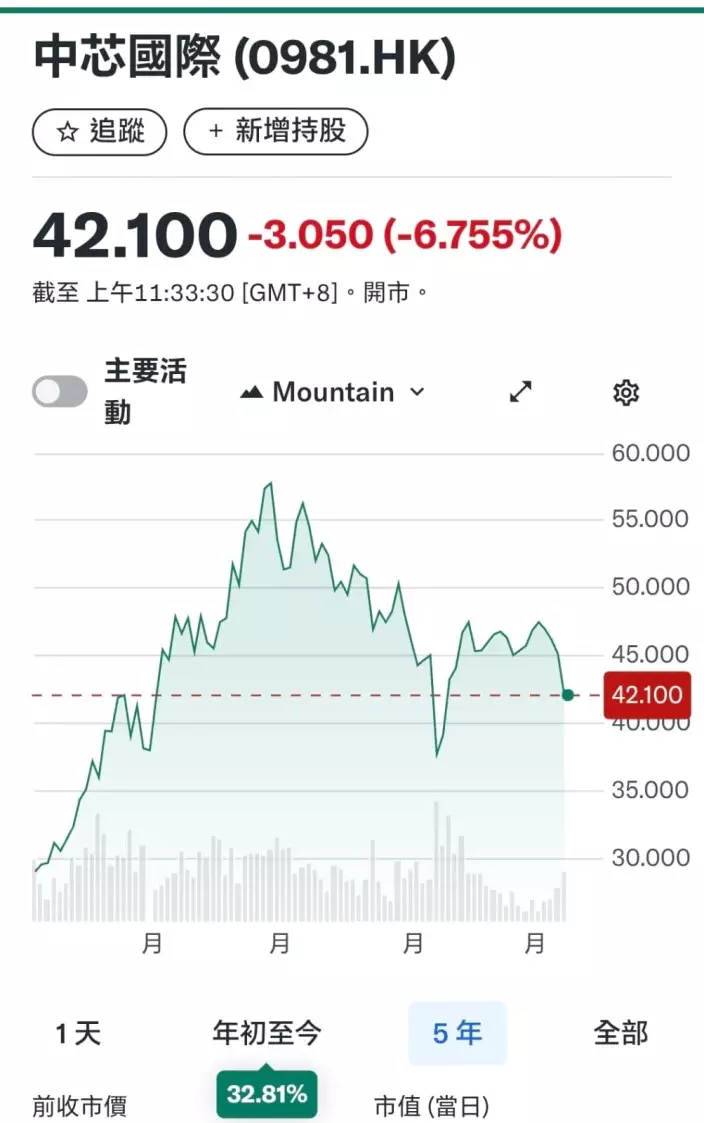

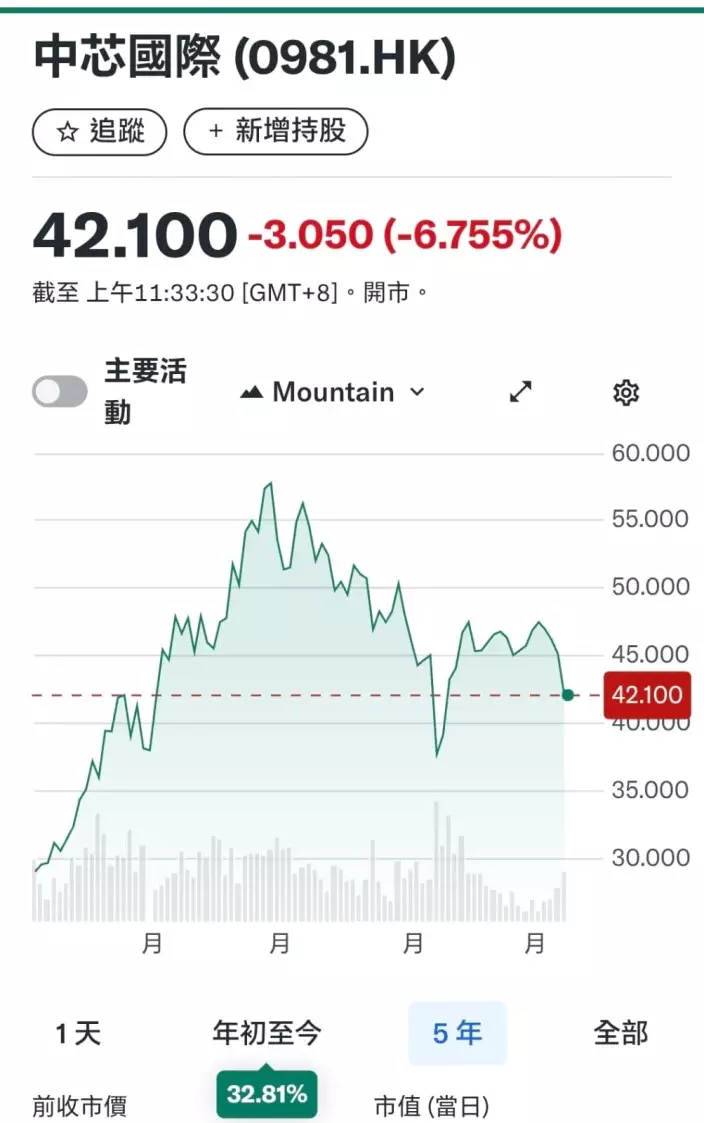

踏入五窮月,好多股份死死吓,中芯國際(0981)週四晚間發佈今年第一季度報告,不如外界預期,一季度營業收入163億元,同比增長29.4%;純利13.56億元,同比增長167%;基本每股收益0.17元,比外界預計低23%。

中芯年初至今走勢。

中芯週五早盤低開5.9%,隨後跌幅迅速擴至10.5%至40.4港元的低位。中芯國際聯合執行長趙海軍表示,由於工廠生產性波動,第一季後半部晶圓平均銷售單價下降,導致收入未能達到指引預期,這個影響會延續到第二季。在美國對中國等亞洲主要經濟體施加對等關稅之際,公司預計第二季營收按季比較將出現衰退。

對芯片股另一利淡消息是大基金減持。中芯和華虹週四公布第一季業績時,同時曝出國家集成電路產業投資基金分別減持中芯6598萬股和633萬股,引發市場對半導體行業資本動向的關注。

在國產化大潮下,中芯長遠前景仍然睇好,但由於龐大資本投資帶來的折舊壓力和美國加關稅的衝擊,要先回調消化今年以來升幅。

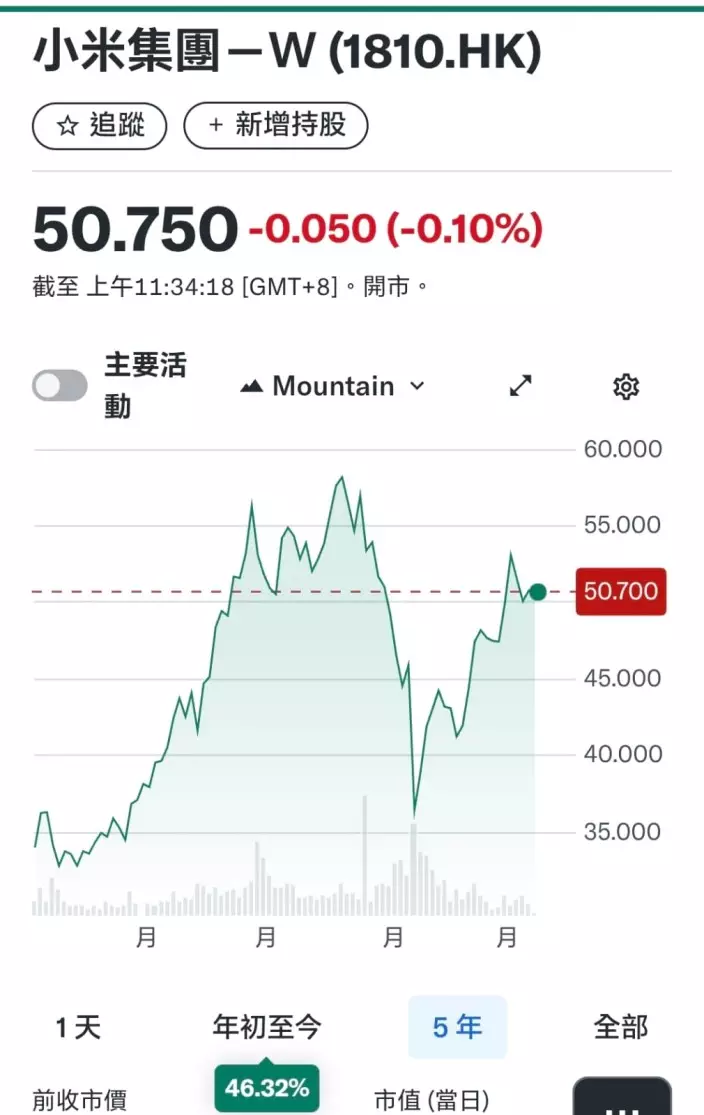

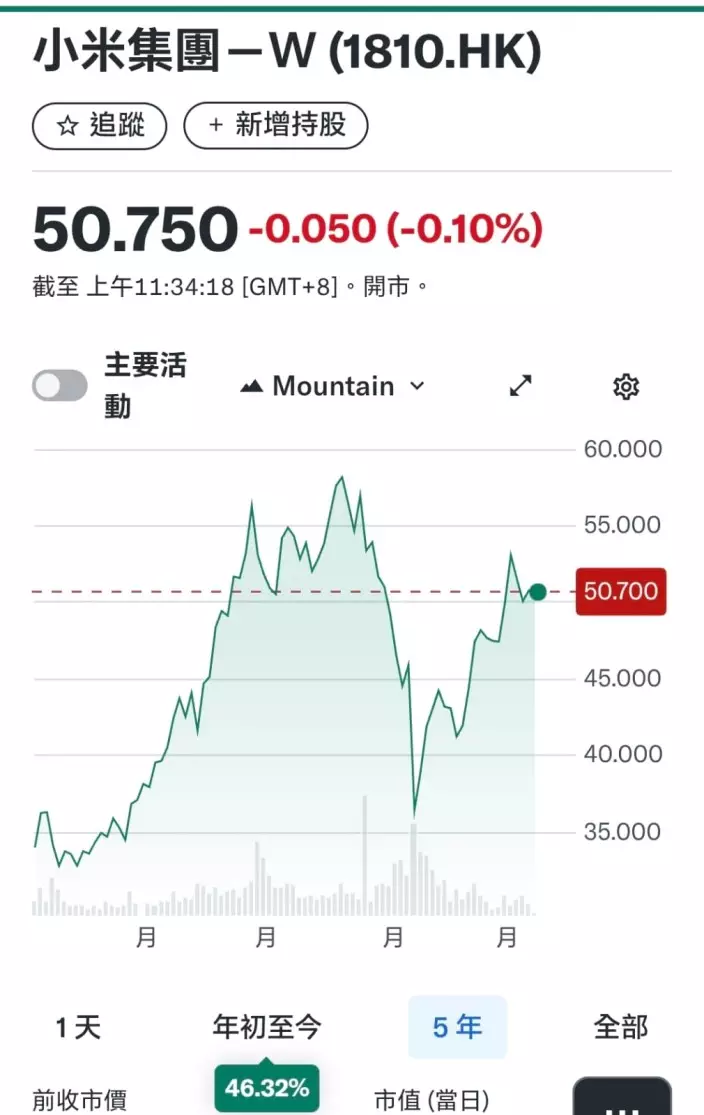

如果睇近期走勢,比較好的卻是小米(1810)。小米在4月頭跌市前,在3月底小米以53.25元定價、配股集資426億。小米配股後出現SU7撞車起火事件,股價急回,之後再遇上跌市,在4月7日大跌日低見36.05元,之後慢慢回升。它在本周三曾升上53.5元,一度升番到配股價。雖然其後回吐,但小米近日走勢好靚,有一級級上之勢。背後是小米三大業務都繼續向好。

小米年初至今走勢。

先講將小米由3000億市值抬升到1.3萬億市值的汽車業務。小米汽車在一星期前公布,4月交付逾2.8萬輪,較3月的逾2.9萬輛少1000輛或3.4%。小米經歷3月底發生嚴重交通事故,有媒體形容小米4月交付數據「急降」,其實降低3.4%又算什麼急降呢? 小米SU7一直處於人等車的狀況,買車要等幾個月才交付,所以很難銷售急降。小米近日調整了SU7電動車訂購頁面中的措詞,主要將「智能駕駛」更名為「輔助駕駛」。國家又推出強制保證電動車斷後車門照開等標準,看來小米事故正逐步翻篇,政府沒有追究,但加強造車安全標準,車主只要不把「輔助駕駛」系統當作高階智駛,完全放開軚盤不理,揸小米車還是安全的,估計小米車銷售也會回復正常。看到小米延遲推新車但股價不跌,已看到市場的判斷。

再講小米核心業務特別是手機銷售,首季狀況良好。最新數據顯示,今年首季中國智能手機出貨量按年增 9% 至 6870 萬部,按TechInsights的數據顯示,華為以 20% 市佔率首度問鼎王座,小米 以 19% 緊追其後。不同公司統計數字略有不同,有些是小米排第一,有些是華為排第一,顯示兩者銷量貼近。

中國對消費性電子產品補貼計畫成為刺激手機銷量的關鍵。該政策透過直接補貼降低換機門檻,刺激了中高階機型需求。華為與小米憑藉透明的財務體系與高效率線下分銷網絡,成為最大受益者。所以關稅戰令國家要加大補貼撐消費,小米反而是關稅戰受惠股。

另外小米的人工智能業務成為新亮點。小米在4月30日突然投下一枚「深水炸彈」,這家全球第三大手機廠商發表自主研發的 MiMo 人工智能大模型,以 70 億參數規模挑戰全球 AI 技術邊界。從數學推理到程式碼生成均對標國際頂尖層級,其數學解題能力和程式碼編寫效率都挑戰人工智能大模型的最高水平。更引人注目的是,小米的MiMo 採取完全開源策略,向全球開發者免費開放,試圖建立中國主導的 AI 生態圈。

MiMo 的誕生標誌著小米戰略重心的重大轉向。小米過去以「性價比」取勝,如今加速向「軟硬協同」領域延伸,小米汽車成功推出有助拉高小米的品牌定位,推出MiMo 人工智能大模型更是全面投入AI。小米打算將 AI 能力深度植入手機、汽車與智能家居系統。

不過,小米投身AI的挑戰與機會並存。儘管 MiMo 開源特性可能吸引開發者,但在複雜場景下的穩定性仍需驗證。

無論如何,小米在手機、汽車和人工智能這些高競爭性行業全面進軍,開始站穩陣腳。其發展路徑甚受外資認可,亦在股價反映出來,估計未來可維持反覆向上的走勢。

(如想睇多啲陸羽仁分析大市貼股票,即訂閱「石榴台」,逢周日至周五,日日睇陸羽仁專欄,吼實有乜好股可以投資!)