個人資料私隱專員公署發表《僱員使用生成式AI的指引清單》,協助機構制定僱員在工作時使用生成式AI的內部政策或指引,以及遵從《私隱條例》的相關規定。

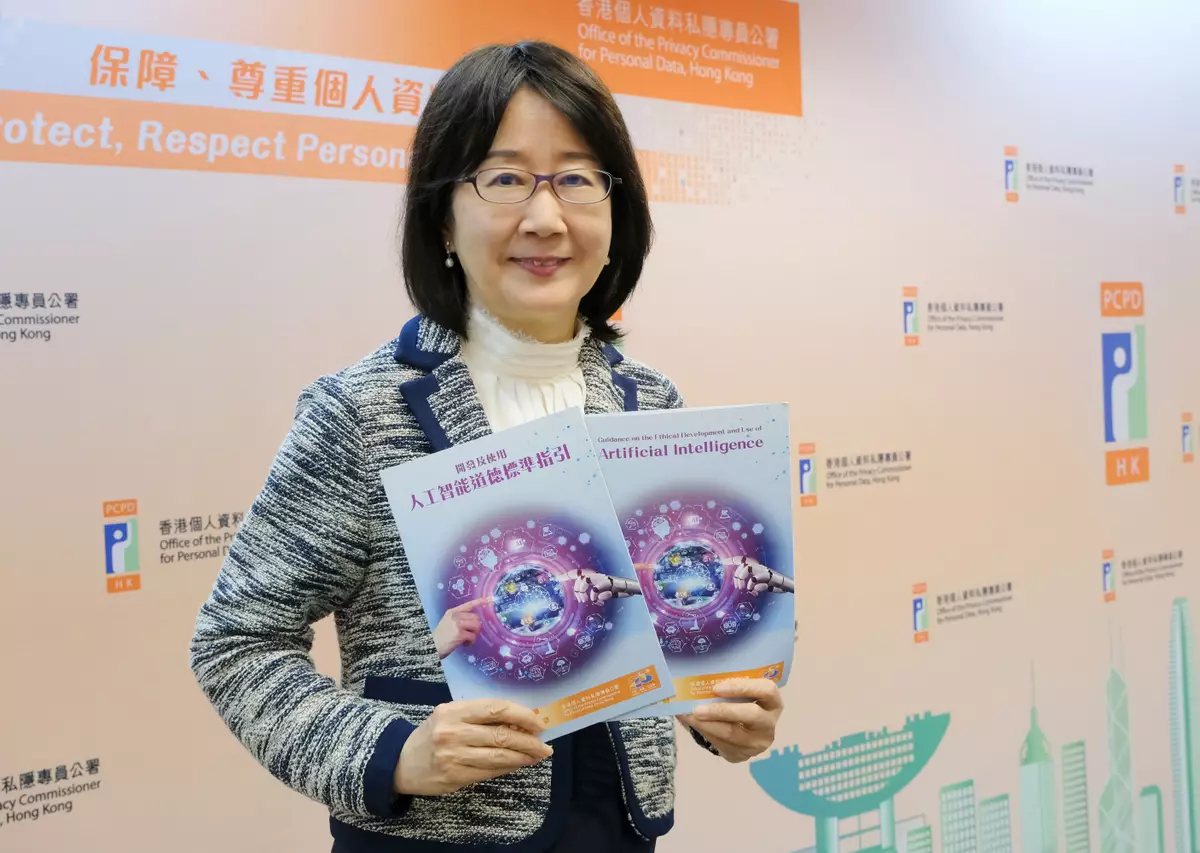

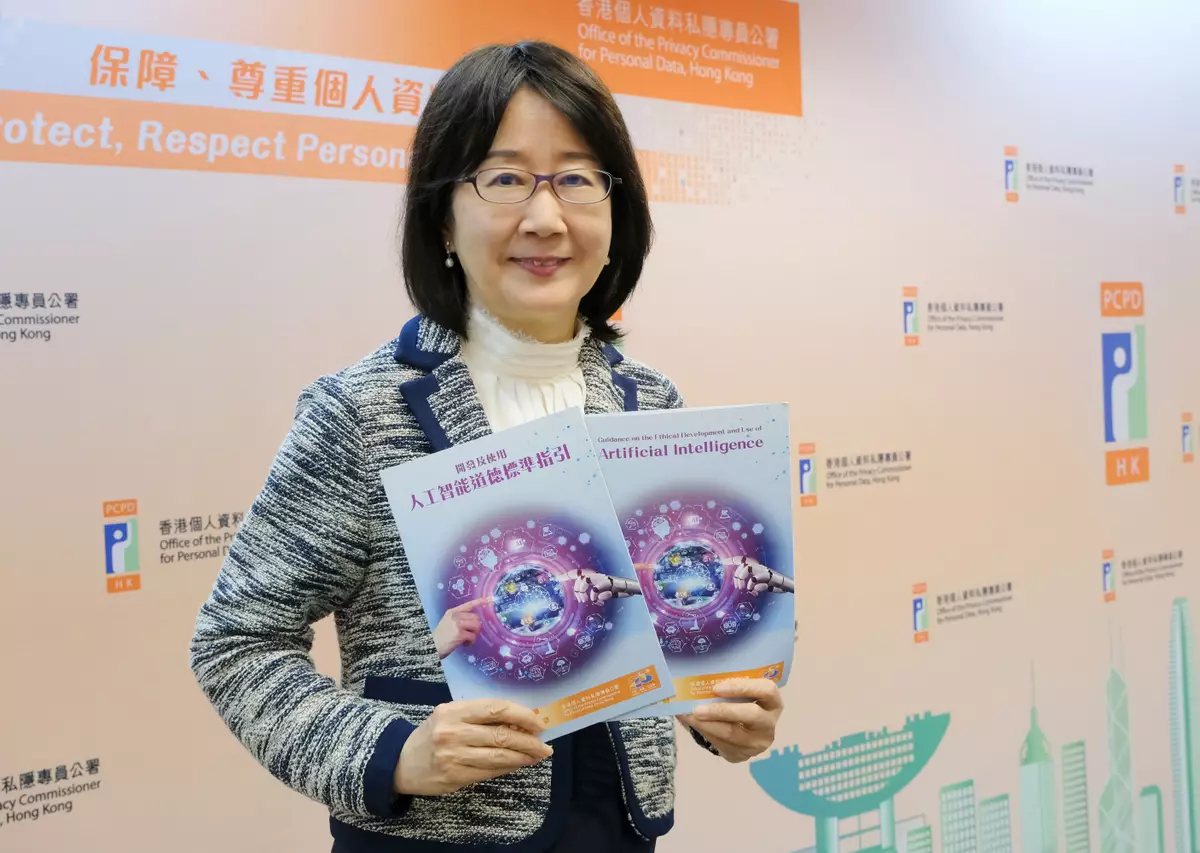

香港個人資料私隱專員公署FB圖片

指引建議,機構訂明獲准使用的生成式AI工具,可能包括公眾可用或內部開發的工具、獲准許的用途,例如起草、總結資訊等,並提供清晰指示,說明可輸入至生成式AI工具的資訊種類及數量,例如是否包含個人資料或其他資料。

示意圖。設計圖片

另外,指引亦建議,機構訂明僱員不能為進行非法或有害的活動使用生成式AI工具,並強調僱員有責任透過校對及查核事實等方式,核實AI生成的結果是否準確,亦應訂明僱員違反政策或指引可引致的後果。

私隱專員公署亦由即日起推出「AI 安全」熱線2110 1155,以便機構查詢。

個人資料私隱專員公署審查60間本地機構,了解它們使用人工智能時收集、使用及處理個人資料有否遵從《個人資料(私隱)條例》的相關規定,未有發現違規情況。

個人資料私隱專員公署審查60間本地機構,未有發現違規使用AI情況。

審查涉及的機構涵蓋不同行業,包括電訊、銀行及金融、保險、美容、零售、運輸、教育、醫療、公用事業、社會服務及政府部門。有八成、即48間機構在日常營運中使用人工智能,較去年的審查上升5%。在48間機構當中,24間會透過人工智能系統收集或使用個人資料,在收集個人資料時或之前,均已向資料當事人提供「收集個人資料聲明」,述明收集資料的目的,以及資料可能會被轉移給哪類人士等資訊。

個人資料私隱專員鍾麗玲表示,審查結果顯示大部分香港機構在業務營運中,已經開始將人工智能應用於不同範疇。

審查又發現,所有透過人工智能系統收集或使用個人資料的機構均有採取相應保安措施,包括存取控制、滲透測試、加密數據及個人資料匿名化等,當中有7間機構亦會啟用人工智能相關的安全警報及進行紅隊演練。

個人資料私隱專員鍾麗玲表示,審查結果顯示大部分香港機構在業務營運中,已經開始將人工智能應用於不同範疇。審查的機構在收集或使用個人資料時均採取相應的保安措施保障數據安全,並在決策過程中採取較高程度的人為監督,以減低人工智能出錯的風險。另外,絕大部分機構均有制定資料外洩事故應變計劃應對突發事故,更有部分機構的應變計劃涵蓋資料外洩事故。

她形容人工智能是雙刃劍,能促進業務發展,但亦帶來不同程度的個人資料私隱及道德風險。機構作為資料使用者,在開發或使用人工智能系統時有責任確保人工智能系統的數據安全,適時檢視、監察及評估人工智能系統對個人資料私隱的影響,確保遵從《私隱條例》的相關規定。機構亦應未雨綢繆,制定人工智能事故應變計劃,並為員工提供適當培訓,以應對與人工智能相關的突發事故。