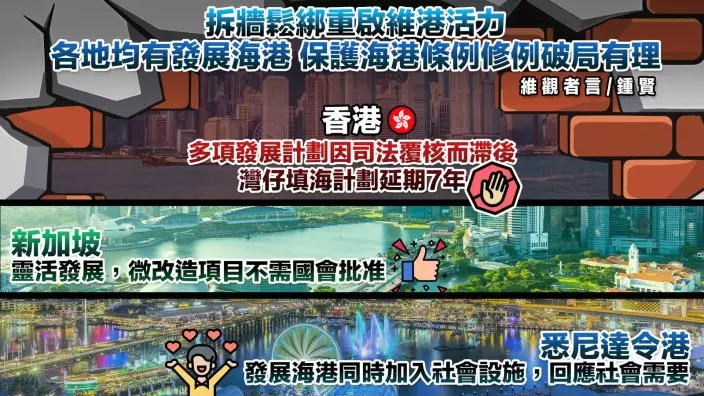

作者:鍾賢

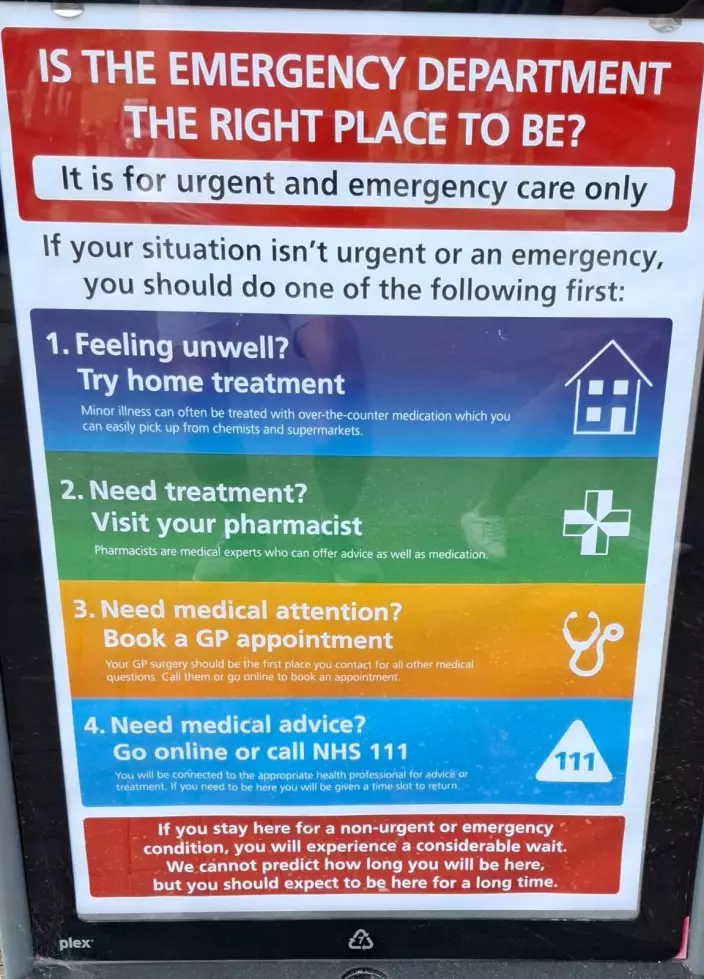

日前,有醫生朋友傳來一張攝於英國的國民保健署醫療廣告,標題紅底白字問及「你需要急症室服務嗎?」指市民若病情不涉緊急情況,則無須向急症室求診,更斬釘截鐵建議市民在家使用超市買到的藥物作治療,否則將會在急症室輪候多時。誠然,香港醫療系統並非完美,但肯定的是,香港不會把病人拒諸門外,諻論叫病人自行購買藥物作自我診症。

英國的國民保健署有醫療廣告,標題紅底白字問:「你需要急症室服務嗎?」

美法急症室診金嚇人 香港診金小巫見大巫

香港百物騰貴,惟獨公營醫療系統收費一直保持低水平。數據亦顯示,政府一直「賣大包」。2024至2025年的公立醫院急症室每宗診症成本為逾2000元,即使政府把收費加至400元,也只佔成本不足20%,可謂杯水車薪。而對比其他國家的收費,更是不值一提。

美國普遍以私人保險支撐公營醫療系統收費,美國急症室收費亦是「天價」,單單是召換救護車已收取約450美元,而急症室診金約為逾2700美元。全美有8%(即約2600萬人)未有受私人保險保障,故他們只要使用一次急症服務便要面臨3000美元的救護車及急診收費,對有錢者是活生生的「破財擋災」,對無錢者是求救無門。值得一提,美國於每人醫療成本方面位居全球第一,其次為瑞士以及德國,故人在美國若無醫保,真的要保重身體,保持身體健康以保財政健康!

美國睇急症要付天價。

同樣地,我們鄰近的新加坡雖然科技發達,但急症室門診收費亦比香港高,普遍醫院急症室門診收費120至160坡元(折約700至900港元),同時個人所得稅最高稅階收24%,亦比香港最高稅階17%高得多。

除了美國,法國亦以強制私人保險支援國民急症室收費,當中急症室診金約為100歐元,經保險補足後為10歐元(折約88港元),但國民平均每月花費10歐元於公營醫療保險,另每月花費40歐元於私人醫療保險。值得一提,法國針對個人所得稅最高收取45%,加上每月的醫療保險,收入隨時蒸發一半。

外國免費急症 羊毛出自羊身上

加拿大、英國及澳洲居民均可享有免費公立醫院急症室門診服務,看似如意算盤,但若計及當地稅收,便發現羊羊毛出自羊身上。香港奉行簡單稅制,個人所得稅最高稅階徵收17%,但其他國家的稅收則高得很,加拿大個人所得稅最高稅階徵收33%;英國個人所得稅最高徵收45%;澳洲的個人所得稅同樣最高為45%,另設2%醫療保險稅。

外國稅收高,羊毛出在羊身上。

香港醫療系統單靠政府稅收支撐,每筆急症室門診成本逾2000元,但卻從未要求市民買強制醫療保險補貼;對比同樣依靠國民稅收支撐公營醫療成本的英國,雖然現時英國稅收比香港高,但每種藥物收費約9.9英磅,折合約100港元,相比香港2026年醫改後每項藥物5港元,香港收費可謂小巫見大巫!

香港2026年改革醫療系統減少濫用

香港醫療系統一向以價廉物美取勝,奈何不少市民濫用應急醫療服務,導致急症室超負。如今政府推出公營醫療收費改革,針對性提高部份收費,同時亦有取消入院費,甚至將家庭處方藥物劃一轉為象徵式每項5元。

香港的住院費本身定價極低,就算提高了收費,亦是政府的一門蝕本生意。香港公營醫療加價,不是為了轉嫁成本,而是防止有心濫用公立醫院資源,好讓醫療系統精準協助真正有需要的人士,立心舒緩本港急症室資源浪費的弊端。

香港面對公私營醫療負擔失衡、病人濫用急症室門診以及囤積公營醫院藥物等,急症室加價有鐵一般的需要。試問,過去多年出現病人濫用公營醫院急症室情況,有否因為所謂「加強宣傳」或「市民教育」而有所改善?

人是貪心的,總會鑽空子搵著數,唯一的根治辦法,就是從源頭出發,以多付一點成本,嘗試改變部份市民求診習慣,並以增加付費阻截市民濫用藥物。

維觀者言:鍾賢

** 博客文章文責自負,不代表本公司立場 **