瓦剌(音辣)是西部蒙古族的部落,元朝稱斡亦剌惕,到了明朝才稱為瓦剌。

也先 (網上圖片)

在古代,蒙古民族是由兩個基本部分組成的,兩分為「草原百姓」和「林中百姓」,而後者便是「斡亦剌惕」,亦即後來的瓦剌。瓦剌族人逐水草而居,以射獵為主。

瓦剌勢力圖 (網上圖片)

明前期,瓦剌活躍在蒙古高原歷史舞臺上,明廷更曾經賜以漢文官印,命其統轄諸部,後來多次向其進貢。瓦剌首領也先在位時期,其勢力所及,西起中亞,東接朝鮮,北連西伯利亞南端,南臨中原邊,致使「漠北東西萬里,無敢與之抗者」,可謂盛極一時。

瓦剌族都是逐草而居的遊牧民族。(網上圖片)

正統十四年(1449年),也先領兵向明境進犯,明軍節節敗退。明英宗見狀,於是率兵親征。也先於是將明軍誘至大同,破其前鋒,再於土木堡俘英宗,史稱「土木堡之變」。同年十月,也先圍攻北京。幸得兵部尚書于謙領兵,才能成功保衛北京。

明英宗 (網上圖片)

後來由於東部蒙古(韃靼)達延汗再興,瓦剌移師西北地方,勢力一度擴張至伊黎河流域一帶。為了保證貿易的順利進行,瓦剌不時遣使向明朝通貢。不過,也先遭到暗殺後,瓦剌的勢力逐漸衰微。到了清朝更被納入清朝的版圖之中。

「害群之馬」是很常見的成語,意思也簡單直接,但大家能說出它的出處嗎?「害群之馬」出自《莊子•雜篇•徐無鬼》:「夫為天下者,亦奚以異乎牧馬者哉?亦去其害馬者而已矣。」

有一次,黃帝要到具茨山去拜見賢人大隗。黃帝一行人來到襄城原野時,迷失了方向。這時,黃帝一行人遇到一個放馬的孩子,他們就問他:「你知道具茨山在哪嗎?」孩子說:「當然知道了。」黃帝說:「那麼你知道大隗住在哪裡嗎?」 孩子說:「知道。」

一群馬 (網上圖片)

黃帝說:「你這孩子真讓人吃驚,你不但知道具茨山的位置,還知道大隗住在哪裡。那麼我問你,你是否知道如何治理天下呢?」孩子說:「治理天下,就像你們在野外遊走一樣,只管前行,不要把政事搞得太複雜。我前幾年在塵世間遊歷,常患頭昏眼花的毛病。有一位長者教導我說:你要乘著陽光之車,在襄城的原野上遨遊,忘掉塵世上的一切。現在我的毛病已經好了,我又要開始在茫茫塵世之外暢遊。治理天下也應當像這樣,我想用不著我來說甚麼。」

牧童 (網上圖片)

黃帝說:「治理天下,確實不是你的事情,可是儘管如此,我還是要向你請教究竟怎樣能治理好天下?」牧童不肯回答,黃帝又問,牧童只好說:「治理天下,就像我放馬一樣,只要能祛除妨害馬兒自然成長、繁衍的東西就足夠了。」黃帝大受啟發,稱牧童為天師,再三拜謝牧童,方才離開。

牧童 (網上圖片)

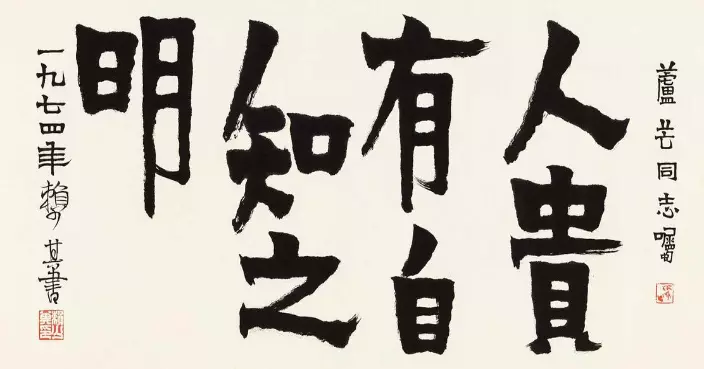

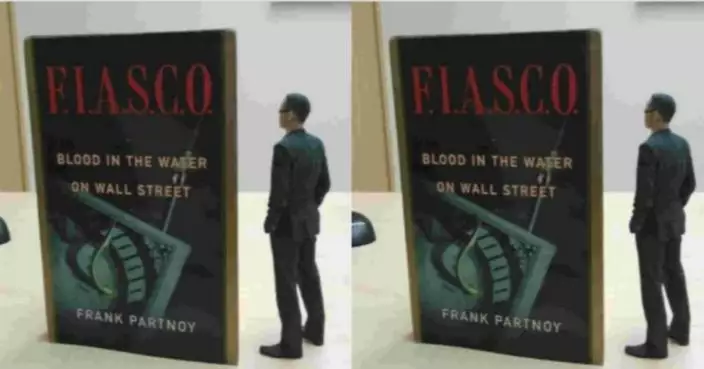

害群之馬的可怕之處,在於它那驚人的破壞力。一個正直能幹的人進入一個混亂的群體可能會被吞沒,而一個無德無才者能很快將一個高效的人群變成一盤散沙。組織系統往往是脆弱的,是建立在相互理解、妥協和容忍的基礎上的,很容易被侵害、被毒化。管理者是否懂得害群之馬的危害,並且在日常中加以抑制,直接關係到群體的生死存亡。成語告訴人們,對於有損國家、集體、人民利益的團體或個人,要及時發現、及時處理,以免給國家、集體人民造成更大的損失。