張載是北宋的著名理學家、哲學家。由於他來自陝西橫渠鎮,世稱橫渠先生,又與周敦頤、邵雍、程頤、程顥,合稱為北宋五子,是關學的開創者。

張載 (網上圖片)

張載從小聰穎,博覽群書,頗有出仕建功之志。宋仁宗嘉祐二年進士,歷授崇文院校書、知太常禮院。橫渠一生主張「實學」,強調經世致用,研究面廣泛,對天文、歷算、農學等自然科學和軍事、政治等都有獨到的成果。

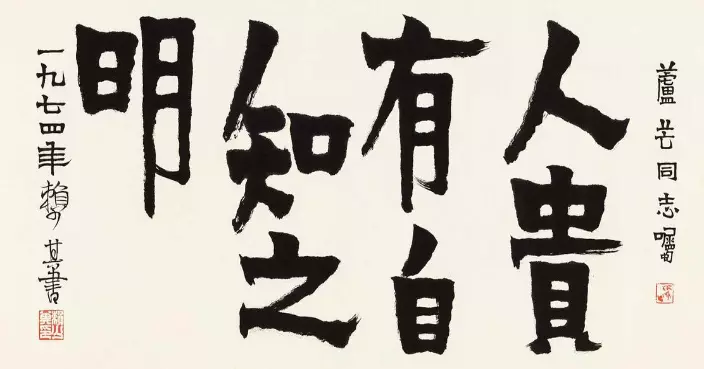

程顥和程頤 (網上圖片)

他一生服膺《易》、《禮》、《中庸》、孔孟之學。《張子全書》是集結其所有著作的總稱。其〈義理〉一篇中說明:人只要清楚明白心中所要堅守的正道,就不會被典籍載記所迷惑。

網上圖片

即使孔孟的言論有紛雜錯亂的地方,也可清楚掌握其意旨,不必經過太多思索就能改動紛錯的言辭,並刪除冗雜的文字,使得文辭變得簡潔扼要而意思很完備。

張載在原文中,是用「詞簡意備」,但後來才演變為「言簡意賅」。賅,兼備的意思。言簡意賅,亦即是指言辭簡單而意思完備。

「楚弓楚得」這個成語最早的相關典故出自於漢代劉向所寫的《說苑》,在《至公》中有提及:「楚共王出獵而遺其弓,左右請求之。共王曰:『止!楚人遺弓,楚人得之,又何求焉?』」

春秋五霸之一的楚莊王病逝,其子熊審繼位,是為楚共王。基於父親一生戎馬稱霸中原的豐功偉績,楚共王即位後自然不敢怠倦。在料理完楚莊王的喪事後,楚共王馬上就收拾好心情,準備在政壇上大展拳腳。他一方面與齊國結盟,另一方面則繼績與晉國及其盟國打好關係。利用楚莊王的聲威,在短短兩年間,楚共王就與多國諸侯達成盟約,成功結下蜀之盟,讓楚國霸業達到鼎盛時期。

公元前589年,楚國與齊國結盟,在蜀(今山東泰安西)召周邊各諸候國會盟,史稱蜀之盟。由楚國領導的蜀之盟是春秋以來參與國最多的一次盟會,而秦國也參與了加盟。(網上圖片)

在政務之外的餘閒時間,楚共王最愛到郊外打獵騎射,所以在獵場可以經常看到他被侍衛圍繞、在快馬上執弓獵獸的身姿。由於喜愛狩獵,所以楚共王專門打造了一把弓。這把弓精美且結實,令楚莊王對它愛不釋手。要是哪天沒有對弓弦進行保養,楚莊王都會感到坐立難安。

弓囊與弓箭。(網上圖片)

有一天,他外出打獵。恰好面前出現了一隻獵物,楚莊王自然緊緊追趕。可就在越追越近,手往弓囊一探時,楚莊王卻發現他的愛弓不見了!隨行的從僕為好弓的丟失而感到可惜,一致認同地對楚共王說:「大王,讓我們回頭沿路把弓找回來吧!」沒想到,楚共王居然搖了搖頭拒絕道:「不必去尋找了!這弓丟在楚地,相信拾者也當是楚國人。既然同是楚國人,就沒有必要再去尋找它了。」隨從人員一聽,邊點頭、邊欽佩地說:「大王英明!」於是,他們繼續他們的打狩之旅,並沒有再去尋找弓弦。

元人狩獵。(網上圖片)

後世據此典故引申出「楚弓楚得」這個成語,意思是指自己雖有得失,但由於受益者是自家人,所以好處並沒有外流;含褒義。