6月11日,北京爆發第二波疫情,但只花了26天,就擊敗疫症,感染人數再次歸0。

當日出現第一個「1號病人」後,北京的流行病學調查連夜展開。22小時內,北京通過溯源、採樣,鎖定了「新發地批發市場」是感染源頭。隨即對這個佔地面積1680畝、日客流量近6萬人次的「北京菜籃」,連夜關閉。

北京的大規模的核酸檢測成為常規手段。27天里,北京日檢測量擴容到50萬人次(香港目前每日檢測量只是7000多人次,和北京的差別極大),而在上一輪疫情時,最大的日篩查量是1700人次。由6月11日到7月7日,北京得以完成超過1100萬人次的檢測量。

數月累積的經驗與資源,讓北京這場疫情得到了最快的控制。之後的20多天里,所有新增病例都與新發地市場有或強或弱的關聯,驗證了最初22小時的推論;「圍剿戰」的第26天,新增病例歸零。新京報追踪了北京疾控人員,如何打這場第二波防疫戰。

6月20日,北京市民在新街口足球場,接受核酸採樣。新京報圖片

張代濤已經很久沒有回過家了。

新發地疫情暴發後,張代濤的孩子被送回父母家「寄養」,辦公室成了他工作與生活的全部區域。靠著牆堆著折疊的行軍床,書桌旁的塑料臉盆里放著牙刷、漱口杯、毛巾、洗發水,隔著一個文件櫃,住著同樣在單位日夜加班的同事。

張代濤是北京市疾控中心傳染病地方病控制所副所長,負責管理實驗室——整個疾控中心最高危的地方。北京所有確診病例的咽拭子都在這裡接受復核;現場採集到的環境樣本,同樣要送來此處,這裡是名副其實的「紅區」。

界定病毒存在與否的方式有很多,核酸檢測是黃金標準。這項技術就像一面照妖鏡,通過讀出新冠病毒穩定而獨特的兩個基因片段,驗證人與物是否被這肉眼不可見的微小生物所侵染。

首輪疫情時,「照妖鏡」遠沒有這麼多。最大一次規模的核酸篩查,數量是1700人次,放在現在看,是微不足道的數字,但在當時調動了半個北京城的疾控力量。吃力之處,主要在實驗室的檢測能力——當時,北京市疾控中心也只有6台PCR(聚合酶鏈式反應)儀,日常主要承擔流感、諾沃克病毒、鼠疫病毒等的檢測工作;新冠一來,中心實驗室病毒檢測單日最高量達600多份,在聚集性疫情面前,這個檢測量也捉襟見肘。

當時,核酸檢測還不是一個全民皆知的詞彙,就連疫區中心的武漢,也沒有進行大規模的核酸篩查。短短幾個月後,「核酸了麼您吶?」「陰著吶!」成為北京的民間段子,簡單的一個集中監測點的日採樣量,可以直逼一萬。(一個北京採樣點多過整個香港一日的檢測數字)

截然不同的檢測能力,是迅速、大範圍開展篩查的基礎。

北京市疾控中心研究員王全意說: 「對比北京這兩波疫情,第一波1月疫情是散發、單個的病例,來源清晰,我們卡好入口的點位,有針對性地進行檢測;第二波6月疫情,新發地市場出現的是突如其來的本地疫情,由一個病例引出一個市場,這個市場體量之大,所波及到的人群之廣,如果沒有即時介入,後果不堪設想;但如果不能立即得到核酸檢測結果,戰線必定會拉長……我們在上一輪疫情時積累的經驗、兩個月《空窗期》中積攢的資源,是這次快速應對的基礎。」

首輪疫情平息後,為了防範可能到來的秋冬季疫情反彈,北京對核酸檢測進行佈局。

今年4月,北京世紀壇醫院的空地一隅搭建起了白色的方艙實驗室,以往要送往疾控的鼻咽拭子標本,可以在醫院接受初檢;北京同仁醫院急診樓的一片病房被改造為實驗室,原本,醫院檢驗科只有數人持有PCR檢測資質,「新冠」以後,20多人接受了培訓。

隨著疫情防控推進,核酸檢測的規模不斷擴大。最初,只有新發地相關人員接受檢測,之後,新發地周邊地區、封閉小區、中高風險地區乃至一些低風險地區的居民也開始接受檢測。在醫院,核酸檢測門診成為最火爆的科室,人們出於篩查、就醫、出京等動機,將輪候檢測的排號一掃而光。

這一輪疫情1號病人「西城大爺」確診時,北京有98家機構可進行核酸檢測,日檢測量超過9萬人份。

支撐這些龐大的檢測需求的,除了硬件,還有軟件。

6月20日,西城區新街口集中採樣點首次面向普通居民開放。市民張開嘴,護士會手持兩根採樣棉簽採集咽拭子,之後,一根放入單管,一根放入混採管。混採管內共收集5人的樣本,首先接受檢測,如果陰性,5人同時「放行」;如果陽性,對應的5個單份樣本接受二輪檢測。

這一極大提高核酸檢測效率的方法能在北京推廣,有賴於3個月前的標準儲備。

北京市疾控中心質量管理辦公室主任穆效群回憶,今年3月底,北京市疾控中心瞭解到德國有了「混合採樣檢測」的方法,著手進行評估。他們設計了實驗,通過對弱陽性樣本的檢測,評估混採對靈敏度的影響。隨後調整了指標,將德國5-10份混合量控制在3-5份,且為了保證陽性率,最終確定在採樣環節而非檢測環節對標本進行混合。4月,混採指南出台,之後,所有具有資質的機構,都可以據此來採樣檢測。

在諸多加持下,6月11日到7月7日,北京得以完成超過1100萬人次的檢測量。

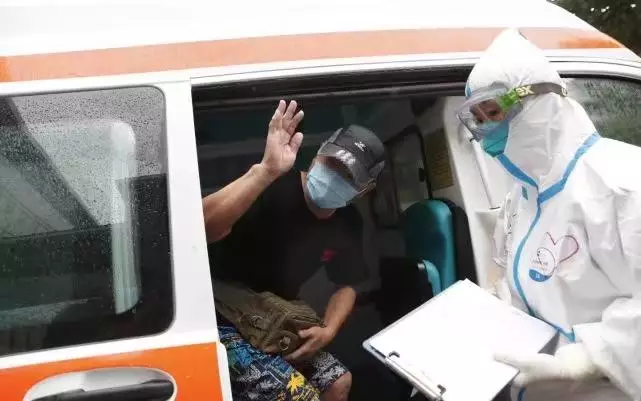

6月29日,在地壇醫院,新發地聚集性疫情首例出院患者與醫生告別。新京報圖片

從前方到後方,幾撥人馬都在埋頭苦幹。

對新發地市場和京深海鮮市場的環境採樣,持續到7月,每多一份陽性,就多了一條溯源的線索。北京市疾控中心疫情防控專班現場工作組二組組長翟曙光和同事們,經歷了「冰火兩重天」。新發地佔地1680畝,每一個角落都被他們用腳步丈量過。戶外烈日當空,穿著全套抗疫「猴服」來回走動和採樣,像裹著保鮮紙去蒸桑拿;冷庫是另一種滋味,最低溫度為-20℃,人在裡面待兩三分鐘,就會凍到全身僵硬。從業以來,他們從未與這麼多「動物」打過交道,光某一種水產品就採了近兩萬條。高溫天氣下,無人問津的肉品、水產、蔬果不斷腐爛,空氣中逐漸瀰漫起濃厚的臭味。

採樣是與時間賽跑,一人一天的工作時間長達十多個小時,接連的通宵作業,讓人呼吸不暢、視線模糊。他們在市場消毒了一片空地,隊員「下場」脫了防護躺在地上,就一動不動了。

每當一個病例出現,流行病學調查隊伍就要啓動新一輪的破案。從發病開始往前推4天,所有密接者要控制起來;往前推14天,每天的行動軌跡要摸清楚。很多時候,患者的記憶不會巨細無遺,他們要耐下性子,引導對方一點點回憶起來;付款記錄、小區地圖、場所錄映,都是他們要蒐集鑽研的信息,既往感染病例,也要了然於心,以便隨時與後發的病例進行對比。

「完整的流調抓著兩頭,一頭是溯源,找出誰傳染的他、這個傳染源有沒有控制,一頭是追蹤,他接觸了誰、可能傳染給誰。哪一頭沒有找到,都意味著疾病有繼續傳播的風險。」流調組組長葉研說,「這些人是主動就醫感染的?還是流調溯源被查出來的,是突然出現的,還是在隔離點內發病的。流調一出,我們對疫情發展的趨勢也能有所分析。」

現場採回的人與環境的樣本,最終送回實驗室接受檢測;北京一百多家檢測機構的質量控制,也由這裡把關。

短短幾個月,北京市疾控中心的PCR儀數量翻倍,也增添了新的抗體檢測、核酸提取儀器,實驗室被佔得滿滿當當。工作量也明顯增多,之前,這裡最高日檢測量是600份,現在達到2200份。機器連軸運轉,一天24小時,PCR儀始終閃爍著光;人也在24小時不間斷接力,制備反應試劑、提取病毒核酸、跟蹤檢測結果……實驗沒做完,三級防護區不能隨意出來,穿著猴服又憋又悶,累極了,北京市疾控中心傳染病地方病控制所副所長張代濤和同事就歪在地板上眯一會兒,「打地鋪」成了常態,後來,他們索性往負壓實驗室里扛了兩床被子。

北京的疫情得到了迅速控制。

6月13日與14日,北京新增確診36人,這個數字成為峰值。之後,新增數一路下跌,6月21日,首次降至個位數。

但疾控內部工作沒有變得更輕鬆。北京市疾控中心研究員王全意仍然回不了家,有時一天只睡兩三個小時。

「新發地疫情的挑戰在哪裡?一是來得突然,短時間要應對一個複雜的局面;二是涉及區域大、風險人員分布廣、物品傳播也廣、病毒傳播路徑複雜,疫情控制難度大。」王全意說。根據疫情傳播的規律,早期的病例,都與牛羊肉大廳等有直接關係,到後期,這種「強關聯」越來越弱,尋找傳播鏈的難度也越來越大。

隨著居民日常生活步入正軌,活動軌跡變得複雜,也給流調帶來挑戰。「1-2月份,大家的軌跡基本是家——醫院——家,比較簡單,現在大人要上班、孩子要上學,工作之外要出去逛街、聚會,活動場所與接觸人群與之前完全不同。有時候單憑疾控的力量,也顯得局促。」

後期,一些零散案例的出現,也如平地驚雷。

7月2日,石景山區萬達廣場一名女子哭喊「他們說我是陽性」的視頻,在網上瘋轉。之後,她被確認為無症狀感染者。

疾控公佈的她的行動軌跡,比1號病人「西城大爺」更加複雜:她於6月14日在新發地市場關卡處短時停留後,由於先兆性流產等原因,相繼前往6家醫院就診、檢測,陽性結果得出前,還去過民政局、商場、海淀某居民小區,涉及海淀、朝陽、豐台、石景山等多區,密接者超過200名,流調報告寫了60多頁,遠超「西城大爺」。但在所有感染者中,這個數不是最多的。

「除了人,還要關注物品,北京有大量的餐飲企業、單位食堂、農貿市場從新發地進貨,可能帶回被污染的食品,這些食品有沒有清理乾淨、會不會再次引發傳播?這比找人更難識別。」王全意說,次生傳播成為後期防控重點,新增病例數雖然下降了,但工作難度反而增加,帶來莫大的壓力。

壓力之上是成績。

7月6日,新發地相關疫情暴發的第26天,北京新增病例歸零;7月7日、8日,零新增繼續維持。而在王全意看來,收官階段,更要穩住。

「從1月開始,整個中心就進入了高強度的工作狀態,一直在百米衝刺,跑了幾千米了,大家都很疲勞,但是沒有退路,不能放鬆,一放鬆就前功盡棄。」王全意說,「現在到了最吃力和最要堅持的時候,我們能做的,是保持工作節奏,不要手忙腳亂,集中精力,把最重要的傳染源控制好、密接管理好,將新冠病毒圍剿乾淨。」

毛拍手

** 博客文章文責自負,不代表本公司立場 **