作者: 鍾賢

近年,有輿論單憑個別週期性的金融和經濟現象,妄稱香港為國際金融中心「廢墟」或「遺址」,惟若仔細從經濟及金融表現、民生情況、教育、物流及環保事項方面分析,不難發現新加坡的「亞洲領頭羊」姿態,僅是曇花一現,而香港亦在多個領域,比新加坡優勝。如此一算,若果香港是金融「廢墟」,新加坡豈不是以巨額鈔票堆砌的經濟沙漠?

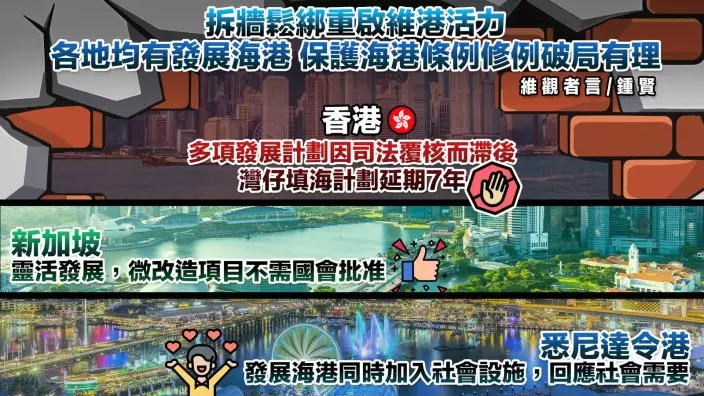

新加坡「債台高築」式發展

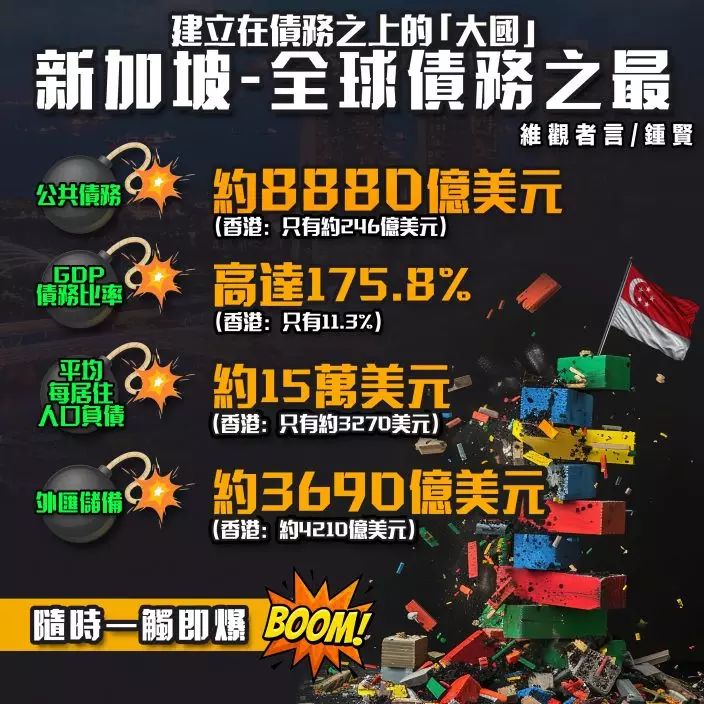

據國際貨幣基金會估計數字,預計2025年新加坡及香港的本地生產總值(GDP)分別為5617億美元及4221億美元,表面上新加坡的經濟表現看似跑贏香港,但仔細分析新加坡及香港特區政府的公共債務情況,就得出驚人數字。原來,在公共債務方面,香港只向外舉債245億美元(不計金管局吸納銀行體系多餘港元發行的外匯基金票據等),佔香港全年GDP 11.3%,反觀新加坡政府已經向外發債超過8,800億美元,相等於香港債務規模的36倍,而此8,800億美元發債亦等於新加坡全年GDP的175.8%。

以香港750萬人口作推算,每人需為特區政府負債3200美元,但是新加坡國民平均每人就要為政府負擔15萬美元的公共債項。

值得留意的是,新加坡在2023年的一年內,已向外發債超過1000多億美元去支持基建投資,相等於香港特區政府全年赤字的8倍。新加坡此等借錢以擴容增量的做法,無疑為了投資未來,但所投資的項目未來是否賺錢,卻存在很大未知數;而新加坡借巨債渡日之際,香港截至2024年12月的外匯儲備額約4,200億美元,比新加坡的3700億美元多出約500億美元。

巨款投資未來之後,新加坡的經濟環境跑贏香港嗎?

綜觀香港及新加坡的股市發展情況,不難發現香港的股票市場明顯比新加坡發展得更健全。2024年,香港的股市總市值達4.52萬億美元,而新加坡僅有6,405億美元,即香港股市總市值為新加坡7倍;而在債市方面,香港債市規模約2.3萬億美元,同樣跑贏約1.8萬億美元的新加坡。而在股市總成交額方面,香港全年總成交額達32萬億港元,更是新加坡的18倍(新加坡股市全年成交額僅有1.77萬億港元)。

有些一知半解的市場評論員說,香港已變成金融遺址,但就2024年香港總共完成了71宗IPO新股上市,集資共112億美元,反觀新加坡全年只錄得4宗IPO,創20年新低,合計集資額僅有3100萬美元,只是香港的零頭。此外,新加坡交易所現時有620間上市公司,而香港交易所現有超過2600百多間上市公司,等如新加坡的4倍。

比較這兩個亞洲龍頭城市,新加坡以「債台高築」方式發展的同時,香港依然穩守多個全球金融第一,包括全球最大人民幣離岸中心、「投資管理」行業領域排名全球第一、保險滲透率全球第一、安排發行的綠色和可持續債券總額亞洲第一、對沖基金基地排名第一,足見香港穩健發展,奠定堅實經濟基礎。

再細看香港及新加坡兩地的商業及貿易競爭力,香港及新加坡更是「高下立見」。香港為2024年全球第一最自由經濟體,亦於「國際貿易自由」和「監管」兩個分項最為突出,排名全球第一。

糖衣背後,新加坡人過得好嗎?

可以比較新加坡人和香港人的生活。在稅務方面,香港日常消費購物不設銷售稅,但新加坡早已徵收7%銷售稅,而針對對較高收入(1百萬新加坡元以上)人士,新加坡政府徵收的所得稅率高達24%,大幅拋離香港的個人入息15%標準稅率。在這個稅務繁重的國家,新加坡過得幸福輕鬆嗎?

日前,就已有新加坡朋友跟我訴苦,表示新加坡雖有祖屋制度保障普遍市民的住屋權利,但私樓市場的租金不斷膨脹,2024年新加坡成為亞洲一房一廳月租中位數最高的地區(4590美元),遠遠拋離第二的香港(2173美元),而新加坡亦為全亞洲城市生活成本指數最高的地區。

可是,於昂貴居住成本下,新加坡生活質素未見比香港好。香港於聯合國《2023/2024年人類發展報告》在預期壽命、接受教育情況及生活水平位列全球第四及亞洲第一;反觀新加坡雖投資大量金錢,於公共醫療方面卻未見改善,預期壽命、接受教育情況及生活水平僅全球排名第九。

另外,於教育水平,香港雖為「彈丸之地」,卻是全球高水平大學聚集程度最高的城市,擁有五所全球百強大學。與其向獅城取鏡「債台高築」式發展,不如集中發揮香港已有優勢,吸納更多專才來港發展?

背靠祖國 盡享經貿司法完善制度

由於香港沒有外匯管制,所有個人資產受到一套全世界信賴的普通法保護,司法系統完善,資產可以自由進出,亦有利香港成為國際高端人才集聚高地。

2024年調查公布指出,香港有多達2703間單一家族辦公室,比新加坡現時的1400間多出一倍;而非本港居民在香港的資產多達2萬多億美元,反觀新加坡則少5千億美元(1.5萬億美元);2024年居住在香港的「超高淨值人士」數量,香港更被評為亞洲第一。

有賴「一國兩制」制度優勢,香港於國際性金融及經濟挑戰下仍穩守多個世界及亞洲第一。2024年三中全會有關優化區域開放布局時提及,須鞏固提升香港國際金融、航運、貿易中心地位,支持香港、澳門打造國際高端人才集聚高地,健全香港、澳門在國家對外開放中更好發揮作用機制,深化粵港澳大灣區合作,強化規則銜接、機制對接。香港雖不能「固步自封」,亦不宜借鏡「債台高築」式發展,而應穩守祖國強勁後盾,充分發展大灣區的發展潛力,讓香港充分發揮內聯外通的優勢,匯聚資金,促進投資。

維觀者言:鍾賢

** 博客文章文責自負,不代表本公司立場 **